脱炭素社会の潮流を受けて、鉄道分野においてもCO2排出量削減の動きが始まっている。すなわち、自動車・航空機・船舶に比べて電化率が60~70%と高い鉄道分野では、JR各社が亜幹線・ローカル線を中心に運用する非電化区間のディーゼル動車を対象に、CO2排出量の削減を進めている。

鉄道分野におけるCO2排出状況

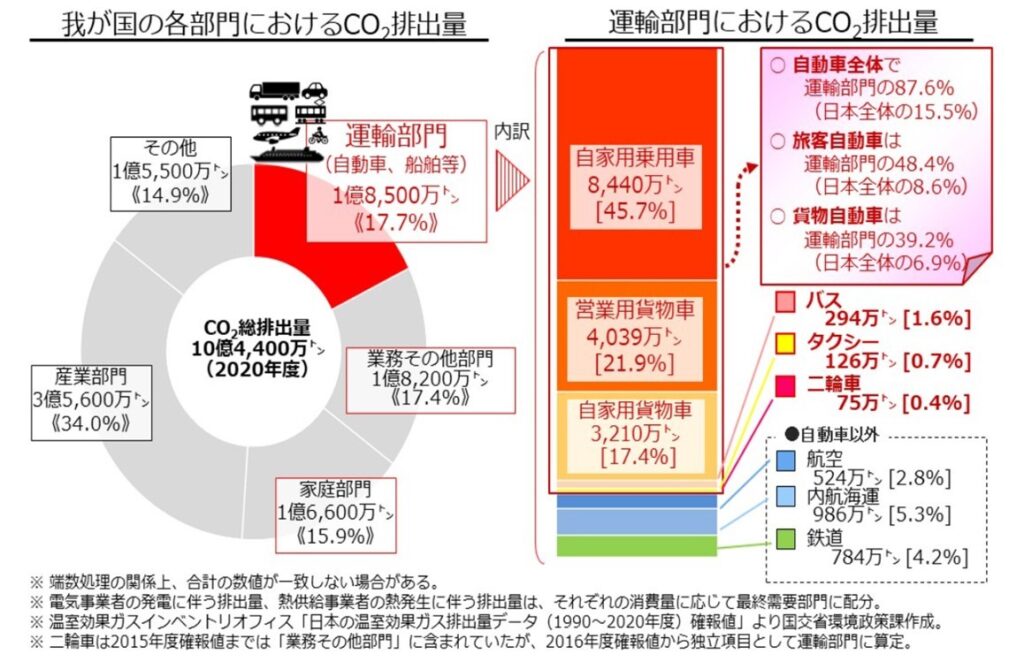

図1のように、2020年度における日本のCO2排出量(10.44億トン)のうち、運輸部門からの排出量(1.85億トン)は17.7%を占める。この中で電化への移行が早かった鉄道に関しては、CO2排出量が784万トンであり、運輸部門の4.2%に留まっている。

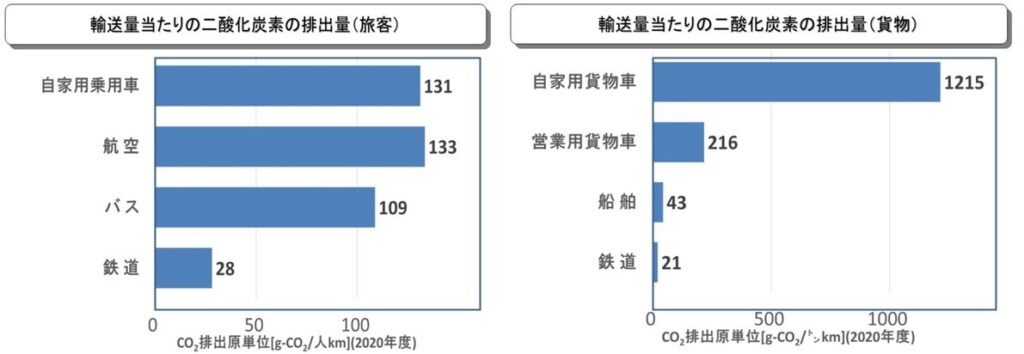

図2には、国内の旅客輸送と貨物輸送について、輸送効率の目安となる単位輸送量当たりのCO2排出量を比較する。旅客輸送では各輸送機関から排出されるCO2排出量を輸送量(人数×距離km)、貨物輸送では輸送量(重量トン×距離km)で割ることで、単位輸送量当たりのCO2排出量を示す。

旅客輸送、貨物輸送、いずれの場合についても単位輸送量当たりのCO2排出量は鉄道が圧倒的に少なく、カーボンニュートラルの観点から輸送手段として優れていることが分かる。

鉄道車両の軽量化に向けて

鉄道車両の軽量化はエネルギー消費量の削減や高速化が可能となるため、継続的に進められている。炭素鋼の車体には美観からステンレス鋼、また軽量化を目指してアルミニウム合金が採用されて構造最適化が行われてきた。最近では、難燃性マグネシウム合金の採用が検討されている。

また、鉄道車両の接合にはアーク溶接、抵抗スポット溶接が多用されてきたが、2000年代に入り薄板構造の車体には摩擦撹拌接合(FSW:Friction Stir Welding)やレーザー溶接による量産化が進められてきた。しかし、炭素鋼が主体の台車には相変わらずアーク溶接が適用されている。

鉄道車両への軽量なCFRP適用は遅れている。自動車以上に部品が大型化し、材料費が高コストとなるためである。実験車両としてCFRP試作も行われたが、CFRPの結合技術、CFRPとアルミニウム合金との異種材料接合技術、難燃性技術などの課題が多く実用化には至っていない。

2016年に、川崎重工業が鉄道車両の鋼製台車フレームの一部をCFRPで製作し、コイルばねサスペンションの役割を持たせた新世代台車「efWING」を開発している。1台車あたり約450kgの軽量化を実現し、2014年には熊本電気鉄道、2016年には四国旅客鉄道に納品された。

超電導送電による省エネ化

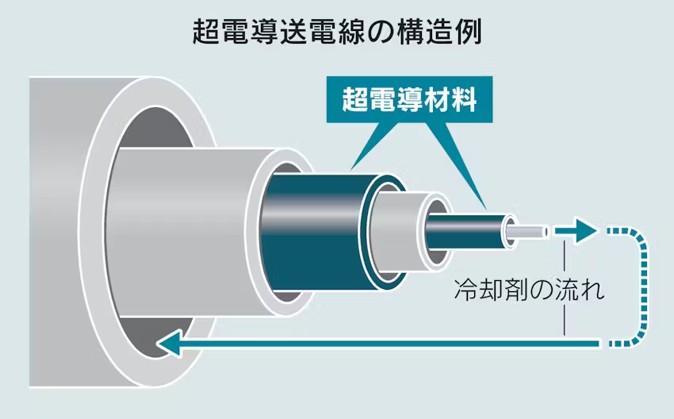

一般の送電ケーブル(銅線)では、電気の一部が抵抗熱となって失われる「送電ロス」が生じる。超電導送電システムはケーブルの素材に、冷却すると電気抵抗がゼロになる超電導線を使い、送電ロスが生じない。

また、超電導送電システムでは電気抵抗がゼロのため電圧低下が生じにいため、電圧維持のための変電所を減らすことができる。都市部は電圧の低い直流電化を採用する鉄道が多く、約3kmおきに変電所を設置しており、メンテナンス人材の確保や1カ所で2000万円/年程度とされる維持費が課題である。

2024年3月、JR系鉄道総合技術研究所は、世界で初めて「超電導送電システム」を伊豆箱根鉄道の一部営業区間で稼働を発表。伊豆箱根鉄道駿豆線(路線距離:19.8km)大仁駅そばに超電導送電ケーブル(長さ:100m)、冷凍機、ポンプなどを設置して送電。冷却用電力を差し引いても電力消費を5%程度抑えられる。

2025年2月までに、駿豆線では合計208日、通算2万8300本の列車に送電した。

鉄道総研は長さ1.5km以上の超電導送電ケーブルの開発に成功しており、長距離の送電も可能な技術を持つ。2007年から鉄道向けの超電導送電システムの設計・開発に着手し、駿豆線、JR東日本の中央本線、東京メトロ丸ノ内線、東京さくらトラム(都電荒川線)で営業時間外の送電実験などを重ねてきた。

2025年2月、超電導送電システムがJR東日本の中央線で稼働する。鉄道総研は2017年に中央線日野駅―豊田駅間に隣接する鉄道総研の日野土木実験所に長さ408mのケーブルや冷凍機、ポンプなどを設置。2018年に豊田駅近くの豊田車両センターに留置した車両10本に送電する実験を実施。

2019年には夜間に車両の走行実験と豊田車両センターの車両10本への送電実験に成功するなど、大都市圏での導入を想定して改良を重ねてきた。

海外でも超電導送電を導入する動きがある。フランス電線大手ネクサンスは、2025年中にフランス国鉄(SNCF)の商用路線に超電導ケーブルを導入する計画で、パリ市内と郊外を結ぶ路線の一部で、パリのモンパルナス駅近くに設置する。夏季など観光客が多くなる季節でも電力を安定して供給し、交通量増加への対応や遅延の減少を目指す。

鉄道分野のCO2排出量削減

脱炭素社会の潮流を受けて、鉄道分野においてもCO2排出量削減の動きが始まっている。自動車・航空機・船舶に比べて電化率が60~70%と高い鉄道分野では、JR各社が亜幹線・ローカル線で運用する非電化区間のディーゼル動車を対象にCO2排出量削減を進めている。

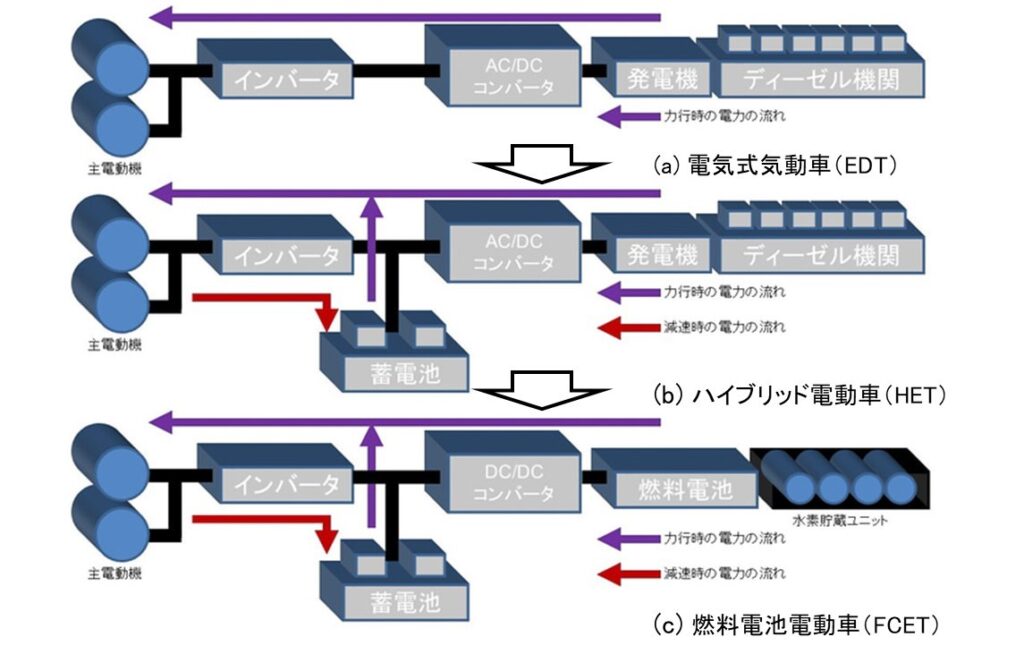

エンジンで発電機を回して電動モーターで駆動させるディーゼル・エレクトリック方式の電気式気動車(EDT:Electric Diesel Train)や、それに蓄電池を組み合わせたシリーズ・ハイブリッド方式のハイブリッド電動車(HET:Hybrid Electric Train)への置き換えが進められている。

最近では、蓄電池の性能向上により蓄電池のみで運行する蓄電池電動車(BET:Battery Electric Train)の導入が始まり、より長距離区間の移動を可能とした燃料電池電動車(FCET:Fuel Cell Electirc Train)が実証試験段階を経て実用化が進められている。

政府によるバイオ燃料導入の推進

遅ればせながら、鉄道分野でもディーゼル車両の燃料へのバイオ燃料導入が始まった。

2024年10月、国土交通省は、ディーゼル車両の燃料を来年度以降、バイオ燃料に段階的に切り替える方針を示した。バイオ燃料は現在使用中の車両に導入することが可能で、来年度以降、燃料の軽油について使用済みの食用油やミドリムシなどからつくるバイオ燃料に、段階的に切り替えるとした。

今後、導入に必要な行政手続きの簡素化などの検討を進める。導入に向けては、バイオ燃料の費用の高さや安定供給などが課題で、事業者側と協議を続けながら進める。鉄道各社はハイブリッド電動車や燃料電池電動車の開発を進めているが、実用化までの時間とコストが課題となっていた。

次世代鉄道車両の取り組み

電気式気動車(EDT)

ディーゼルエンジンで発電機を回し、電力のみを使い電動機で走るのが、ディーゼル・エレクトリック方式とも呼ばれる電気式気動車(EDT:Electric Diesel Train)である。構造はシンプルで、ディーゼル・エンジン、発電機、制御装置、走行用電動機(モーター)で構成される。

ディーゼル動車では変速機を介して車軸を駆動させるため、当初はクラッチを使用する機械式気動車が運行された。日本では、トルクコンバーターを使用した液体式気動車が現在の主流となっている。

一方、海外では大出力のディーゼルエンジンが多用され、対応する変速機の開発が困難であったため電気式気動車が一般的である。日本でも電気式気動車の試行が進められたが、機器の性能不足や重量増加が問題となり、本格導入は断念された経緯がある。

しかし、最近では日本でも電気式気動車の導入が進められている。電気式気動車には蓄電池が搭載されないため、運行時にはエンジンの起動が必須で、回生電力を貯めておくこともできない。しかし、構造がシンプルで軽量、メンテナンスが容易などの利点を有している。

2019年8月、JR東日本はディーゼル・エレクトリック方式の電気式気動車「GV-E400系」を導入した。最高速度:100km/hで、運行区間は 羽越本線、信越本線、磐越西線、米坂線、奥羽本線、五能線、津軽線と広がっている。

2019年9月には、JR東日本の「GV-E400系」をベースとして製造されたJR北海道の新型車両「H100形」(DECMO)が導入された。最高運転速度:100km/hで、2020年春には函館線山線で運行を開始している。

2021年6月、JR西日本は新型電気式気動試験車「DEC700」を導入した。最高運転速度:100km/hで、電気式気動車の本格導入に向けて試験を実施している。また、蓄電池を追加することでハイブリッド方式への切り替えも可能な構造で、2022年からハイブリッド方式による試験運行も進めている。

ハイブリッド電動車(HET)

ハイブリッド電動車(HET:Hybrid Electric Train)は、ディーゼルエンジンで発電機を回転して得られた電力を蓄電池に貯め、主電動機のみで駆動するシリーズ方式と、ディーゼルエンジンと主電動機の両方を直接駆動に用いるパラレル方式に大別される。

シリーズ・ハイブリッド電動車

シリーズ方式は電気式気動車(EDT)に蓄電池を搭載したもので、減速時に走行用の主電動機が発電機として機能し、発生した回生電力を貯めることができる。蓄電池に貯めた電力は、次に加速する際に使われる。これがハイブリッド電動車(HET)の特長で、省エネ特性に優れている。

2007年7月、JR東日本はハイブリッドシステムを搭載した車両「キハE200形」が、最高速度:100km/hで、長野県の小海線(小淵沢~小諸間)で世界初となる営業運転の開始を発表した。

ディーゼル・エレクトリック方式のエンジンと屋根上に設置されたリチウムイオン蓄電池を組み合わせ、車軸の駆動にかご形三相誘導電動機を使用するシリーズ・ハイブリッド方式が採用されている。

運行時、蓄電池又は蓄電池とエンジン発電機両方の電力を使用し、主変換装置に内蔵されたインバータを介して電動機を駆動させる。制動時、回生ブレーキで電動機から発生した電力をインバータを介して蓄電池に充電する。エンジン発電機の起動・停止は、蓄電池の充電状況に応じて自動的に行われる。

その他に、シリーズ方式のハイブリッド電動車として、次の車両が実用化されている。

●JR貨物で2011年7月から運用が開始された「HD300形」

●JR東日本では2010年10月に長野地区「リゾートビューふるさと」で運用を開始した「HB-E300 系」、2015年5月に仙石東北ラインで運用を開始した「HB-E210系」

●JR西日本では2017年6月に「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」で運用を開始した「87系」、2017年6月に「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」で運用を開始した「87系」

●JR九州では2020年3月から佐世保線、大村線、長崎本線に導入された「YC1系」

●JR東海では2022年7月に「特急ひだ」で運用を開始した「HC85系」など

ところで、日本における旅客用車両では、電気式気動車に先行してハイブリッド電動車が開発された経緯がある。そのため、「HB-E210系」や「B-E300系」など一部の車両では、蓄電池の電力を使用しない電気式気動車モードで走行が可能なハイブリッド式電動車もある。

パラレル・ハイブリッド電動車

パラレル方式は、JR北海道と日立ニコトランスミッションがモータアシスト(MA)式ハイブリッド駆動システムを開発した。このMA式はディーゼル動車に電動機と蓄電池を追加した構成で、エンジン出力は変速機を介して駆動軸で車輪に伝達されるほか、電動機の出力も変速機経由で車輪に伝達できる。

実際の運行では約20~45km/hまで電動機のみで加速し、その後、エンジンと電動機の両方で加速する。電動機1台でエンジンによる発電、回生ブレーキによる充電、蓄電池による駆動を行うため、エンジンで発電した電力で電動機を駆動する場合、同時に余力で蓄電池を充電することはできない。

また、簡易システムとして、JR西日本が開発したマイルド・ハイブリッド式がある。ディーゼル動車にハイブリッドシステムを搭載したもので、回生ブレーキによるエネルギー回収を主目的としているため、運行時に電動機のみで加速することはできない。

しかしながら、MA式とマイルド・ハイブリッド式は、2021年現在において、いずれも実用化には至っていない。

蓄電池電動車(BET)

日本で旅客車両に使われている蓄電池電動車(BET:Battery Electirc Train)は、電化区間ではパンタグラフを上昇させ、架線からの給電を受けて走行しながら、同時に主回路用蓄電池への充電を行う。非電化区間ではパンタグラフを降下させ、主回路用蓄電池からの電力のみで走行する。

折り返し駅などで専用の充電設備で急速充電が行われる。蓄電池容量により運行距離が制約されるため、現状では30km程度の路線が上限である。減速時に走行用の電動機が発電機として機能し、発生した回生エネルギーを蓄電池に貯める。

2014年3月、JR東日本の非電化路線である烏山線で運行された直流区間向けの蓄電池電動車「EV-E301系」(愛称ACCUM)は、最高速度:100km/hである。架線からの直流1500VをDC-DCコンバータで630Vに降圧し、VVVFインバータで三相交流に変換して交流誘導電動機を制御している。

DC-DCコンバータ装置とVVVFインバータ装置の間には、5台を1群として各車両の床下の主回路用リチウムイオン蓄電池 (定格電圧:630V、容量:95kWh) と補助電源装置(容量:100kW)の静止形インバータが接続される。一編成当たりの蓄電池は10台で、総蓄電池容量:190.1kWhである。

2016年10月、JR九州は近郊形交流電化用の蓄電池電動車「BEC819系」を、筑豊本線の若松線に導入し、2017年3月には同線の全車両を蓄電池電動車に置き換えた。2019年3月には香椎線に投入され、その後、福北ゆたか線、鹿児島本線導入が拡大している。

架線からの交流20000Vを降圧した後にPWMコンバータで直流1600Vに変換し、VVVFインバータで三相交流に変換して誘導電動機を制御し、最高運転速度:120 km/hである。PWMコンバータとVVVFインバータの間に蓄電池(定格電圧1600V、定格容量383.6kWh)と補助電源装置が搭載されている。

2017年3月、JR東日本は交流区間向け車両として、蓄電池電動車「BEC819系」をベースに寒冷地向けにカスタマイズしたEV-E801系「ACCUM」を男鹿線へ導入しており、2021年には男鹿線の全列車が同形式に置き換えられた。

都市交通では、常用ではなく非常用として蓄電池を搭載する車両が増加している。東京メトロでは、銀座線の「1000系」に非常走行用電源装置を搭載している。停電の場合でも、変電所からの電力に頼らず、最寄り駅まで自走できる。

その他、京王電鉄の「5000系」やJR東海の「N700S」などでも、非常走行用電源装置を搭載して非常時に備えている。

2023年7月、丸紅は2024年から高出力の蓄電装置を代理店販売する。エストニアの新興メーカーのスケルトン・テクノロジーズへの出資比率を高め、キャパシターと呼ばれる高出力の蓄電装置の生産能力を高める。高出力の蓄電装置は鉄道車両や建設機械など大型車両で需要が大きい。

キャパシターは短時間でフル充電でき、充放電を数百万回繰り返しても劣化しない。安全性などが懸念されているリチウムイオン電池を一部代替できると期待している。2分間のフル充電で、鉄道車両では10分以上、大型建機で30分程度走行できる。鉄道では各駅の停止中に充電すれば長距離走行できる。

燃料電池電動車(FCET)

ディーゼル・エンジンの代わりに燃料電池を電力供給源とするのが燃料電池電動車(FCET:Fuel Cell Electric Train)である。燃料電池と燃料タンク、蓄電池、電動機、制御装置で構成され、減速時に発生した回生電力を蓄電池に貯めて再利用する。

燃料電池は水素と酸素の化学反応により直接的に発電が行われるため、エネルギー変換効率に優れるとともに、CO2排出量の大幅削減が可能である。また、ディーゼル・エンジンがなくなるため低騒音化が可能で、メンテナンスの負担軽減が期待できる。

2018年9月、ドイツ・ハノーバー近郊の地域鉄道路線で、車両上に燃料電池と水素タンクを搭載した燃料電池鉄道が世界初の営業運転を開始している。

14編成のうち2編成が燃料電池車両であり、最高時速:140km/h、走行距離:100kmとディーゼル気動車と同等である。車両価格は10~20%程度高目であるが、10年前後で回収できるとしている。

2018年9月、トヨタ自動車とJR東日本は水素を利用した鉄道と自動車のモビリティ連携を軸とした包括的な業務連携で基本合意している。

JR東日本が進める品川開発プロジェクトにおける水素ステーションの整備、鉄道に接続する地域交通などへのFCEVとFCバス導入など、水素エネルギーの普及促進に取り組む。また、大量の水素を搭載する移動体の安全性、燃料電池電動車の開発・導入に向けた諸課題の解決などを進める。

20020年10月、JR東日本はトヨタ自動車・日立製作所と共同で、燃料電池電動車を開発している。

「FV-E991系」の2車両1編成を対象に、燃料電池(PEFC、出力:180kW)は2号車の床下に、屋根上には充填圧力:70MPaに対応するCFRP製の水素タンク(容積:51L×20本)を搭載する。

リチウムイオン電池(容量:25kWh×2台)と電力変換装置を1号車の床下に設置し、主電動機や補助電源装置にエネルギーを供給する。最高速度:100km/h、加速度:2.3km/h/sで、蓄電池は制動時の回生電力を回収するとととも、主電動機の負荷電力が小さい場合に燃料電池から充電を受ける。

2022年2月、JR東日本は燃料電池電動車「FV-E991系」(愛称HYBARI)を公開し、実証試験(南武線川崎~登戸間と南武線支線(浜川崎~尻手間)、鶴見線)を開始すると公表した。2030年までの実用化を目指し、ローカル線の一部で運行しているディーゼル気動車を燃料電池電動車に置き換える。

2022年5月、JR東日本とENEOSは燃料電池電動車の実用化に向けて水素ステーションの設置に乗り出すと発表した。JR東日本は「HYBARI」の実証試験を進めており、70MPaの高圧水素充填を行なう設備を、鶴見線の終点・扇町駅に設けてENEOSが水素供給を行う。

「HYBARI」は主電動機(出力:95kW✕4台)、固体高分子型燃料電池(出力: 60kW✕4基)、リチウムイオン電池 (出力:120kWh✕2基)、水素貯蔵容量(最高充填圧力:70MPa):51L✕5本✕4ユニットを搭載し、最高速度:100km/h、加速度:2.3km/h、航続距離:最大約140kmである。

2024年5月、JR西日本は、三菱電機・トヨタ自動車と燃料電池電動車の実用化に向け、今年度から仕様検討を開始し、2030年代早期の営業運転をめざすと発表。2021年に、非電化区間へ電気式気動車「DEC700形」を導入しており、このディーゼルエンジン発電機も燃料電池+水素タンク方式へ置き換える計画である。

さらに、燃料電池車両など複数の交通機関への供給を想定した「総合水素ステーション」を岡山地区に設置する構想も発表。 これは、倉敷市の水島製油所において水素の受入・貯蔵・供給に向けた検討を進めているENEOSと連携する。

2024年5月、JR東海、ENEOS、日立製作所は、水素動力車両を導入するために必要な水素サプライチェーンを連携して構築することで基本合意書を締結した。JR東海の非電化路線へ安定的に水素を供給し利用することが目的である。液化水素やMCHを含む様々な水素キャリアを対象に検討を進める。

今後、燃料電池電動車の実用化のためには、水素供給体制をつくる必要がある。ENEOSはバスやトラックなど自動車向けの水素ステーションを全国47カ所に持つが、電車用ステーション設置をJR東日本と進める。駅周辺に拠点を設置するほか、JR東日本の鉄道向け火力発電所にもENEOSが水素を供給する。

バイオ燃料電動車

日本の鉄道路線(私鉄含む)の非電化区間は全体の3割を占めるとされる。鉄道事業者のCO2排出量のうち、ディーゼル動車からの排出量は5%程度である。政府が2050年カーボンニュートラルを掲げるなか、鉄道各社は赤字区間の多いローカル線での環境負荷低減という難しい取り組みが求められている。

2021年10月、JR貨物は越谷貨物ターミナル駅で構内移送用トラックの燃料としてバイオディーゼル燃料の使用開始を発表した。ユーグレナのサステオを使う計画で、2388L/年を調達する計画である。今後、フォークリフトや機関車、他の貨物駅への導入を検討するとしている。

2022年2月、JR東海はHC85系試験走行車を使用し、名古屋車両区構内でのバイオディーゼル燃料の実用性検証試験を開始した。4両編成のHC85系の1両に、バイオディーゼル燃料20%+軽油80%の混合比で給油する。使用する燃料の原料は、使用済み食用油である。

JR東海の管内では、高山本線や紀勢本線など非電化区間が存在し、ディーゼル車両による運行が行われている。2020年度に自社で排出したCO2排出量は122万トンに及び、約5%にあたる7万トンがディーゼル車両関連の燃料に由来する。

2023年1月、JR西日本は主にローカル線を走る全ディーゼル車両でバイオ燃料の導入の方針を掲げる。JR西日本では全車両の7%をディーゼル車両が占め、2021年度は2.1万kL/年の軽油を使用した。2023年度には、山陰線の下関駅と長門市駅の区間でバイオ燃料による燃費や走行性能を検証する。

ユーグレナや大手商社などからバイオ燃料を調達し、2025年度以降はバイオ燃料の調達量に合わせて転換を進め、2030年頃に全ディーゼル車両へ導入する。現在のバイオ燃料価格は軽油の数倍で、ローカル線の採算が悪化する中、高いコストをどう負担するかが課題である。

2023年9月、JR九州は、バイオディーゼル燃料を列車に導入するための実証実験を始めると発表。筑豊線と後藤寺線で営業運転するディーゼル車両にバイオ燃料を入れ、10月~来年2月まで100km/日程度の走行で消費量や安全性などを検証する。博多駅ビルの飲食店などの廃油を原料とする。

2024年9月、 JR西日本は、バイオディーゼル燃料を100%使う列車の走行試験を岩徳線と山陽線の岩国―徳山間で開始した。営業運転では全国初という。2023年7月~2024年1月に山陰線で実施した結果が良好であったため、来年1月末まで営業車両で使用し、2025年度以降、非電化路線での本格運行をめざす。

非電化路線の列車は主に軽油を使用しているが、次世代バイオディーゼル燃料「リニューアブルディーゼル(RD)」は、廃食油などを水素化精製したもので、RDメーカーのNesteが製造し、伊藤忠エネクスが供給する。

水素エンジン電動車

2023年11月、JR東海は、発電に「水素エンジン」を使う列車を開発すると発表した。山間部の急勾配が多い非電化路線を念頭に、現在のディーゼル車両を置き換えることでCO2排出量の実質ゼロを目指す。JR東海は燃料電池電動車の開発も進めており、脱炭素のための手段を増やす狙い。

2024年度以降に水素エンジンを使った車両の模擬走行試験の実施を目指す。システムはエンジンと蓄電池を組み合わせたハイブリッド型で水素エンジンの開発を手掛けるスタートアップのiLaboと鉄道車両用のエンジンを開発する。模擬走行試験は小牧研究施設にある車両走行試験装置にて行なわれる。

2024年12月、JR東海とスタートアップのiLabo(アイラボ)は、鉄道車両用の水素エンジンハイブリッドシステムを、2028~2030年をめどに実用化する。JR東海の「HC85系」が使用する発電機、車両制御装置、蓄電池に、アイラボが開発した水素エンジンを組み合わせる。

シリーズ式のハイブリッドシステムを採用し、エンジンは発電にのみ使用するモーター駆動である。アイラボは2024年11月に、鉄道車両用のハイブリッドシステム向けの水素エンジンの性能評価試験を開始した。

2025年2月、JR東海は在来線の列車向けの水素動力車両向けエンジンを開発した。愛知県小牧市の研究施設で性能試験を公開した。高山線などの非電化区間の車両に使われるディーゼルエンジンの代替をめざす。

現在使われている最新車両は、最大出力:300kW超のディーゼルエンジン1台と蓄電池を組み合わせて最高時速:120km/hを実現している。公開した水素エンジンは最大出力は50kWで、将来的に300kWをめざす。蓄電池も組み合わせており、エンジンと併用もできる。2025年度には模擬走行試験を実施する計画。

鉄道車両電動化の課題

鉄道業界は、新型コロナの感染拡大により鉄道利用者の減少に伴い、大幅な収益悪化を招いている。鉄道車両の生産需要も、2023~2025年度で1740両/年程度(国内生産の輸出分:15%程度)で推移するが、2026~2030年には1430両/年程度(同:8%程度)と減少する見通しである。

将来的にも人口減少などで国内市場の拡大は望めないため、業界では低環境負荷を切り口とした鉄道車両の革新による海外市場の開拓と、そのために日本の鉄道技術の国際標準化が鍵と考えられている。また、送電網が十分でない開発途上国向けのインフラ輸出を検討する段階に来ている。

国内では、長距離のローカル線ではディーゼル・エレクトリック方式に代わり、燃料電池を電力供給源とする燃料電池電動車(FCET)の採用が期待されている。実用化を加速するためには、低コスト化と電車用グリーン水素ステーションの設置構想を実現する必要がある。

一方、水素を燃料とする水素燃焼エンジンの開発が進められている。今後、燃料電池に比べて低コストのエンジンが開発されれば、鉄道車両への適用検討が進むであろう。水素燃焼エンジンと水素タンク、蓄電池、電動機、制御装置で構成され、減速時に発生した回生電力を蓄電池に貯めて再利用する。

2024年6月、近畿日本鉄道は、特急「ひのとり」の使用電力を再生可能エネルギー由来に切り替え、全列車でCO2排出を実質ゼロにすると発表。7月以降、関西電力と中部電力系から、「非化石証書」付きの電力を購入する。主力の特急列車から脱炭素を進める。

ひのとりは大阪難波駅から近鉄名古屋駅や近鉄奈良駅、大和西大寺駅との間で、平日は1日40本運行している。CO2排出削減効果は約4000トン/年で、近鉄では列車運行に用いる電力で約21万トン/年のCO2を排出しており、全体の2%程度に相当する。

赤字ローカル線の課題

改正地域公共交通活性化再生法とは

2023年10月、赤字が続くローカル線の存廃議論を促す改正地域公共交通活性化再生法(地域交通法)が施行された。鉄道事業者や自治体の要請にもとづき政府が利害調整する仕組みで、国土交通省が事業者や自治体の要請を受けて議論を仲介する「再構築協議会」を設置する。

国土交通省によると、2021年度時点で地域鉄道事業者95社のうち96%は赤字経営である。そのため鉄道事業者は便数や人手を減らすことでサービスが低下し、利便性を求める利用者は鉄道から自動車利用へ移ることで減少するという悪循環に陥っている。

一方、沿線住民からは通学や高齢者の交通手段として鉄道維持を望む声が根強いが、地元自治体は財政上の問題から鉄道事業者の問題として積極的な関与は避け、建設的な議論が進められなかった。

当面は1kmあたりの1日の平均利用者数を表す「輸送密度」が1000人未満の線区を優先し、協議会を設置して議論が進められる。急速に進む人口減少や過疎化ため、地方の鉄道事業は民間ビジネスとして成り立たないの現状であるが、地域住民の暮らしに交通手段の確保は欠かせない。

再構築協議会には、国土交通省、地元自治体、鉄道事業者の他に有識者らの参加が予定される。議論のうえ意見を集約し、鉄道の維持・利用促進やバス転換などに向けた実証実験を行う。必要な調査や実証実験に対して、政府は自治体の負担分の1/2を財政支援する。

ただし、政府は自治体が鉄道を保有して、その運用を事業者に任せる「上下分離方式」を促しているが、自治体は財政負担が増すとして必ずしも積極的ではない。

廃線ありきの議論でなく、地域に適合し「2050年カーボンニュートラル」を実現する持続可能な交通機関の選択が重要である。赤字でも鉄道を維持すべき地域は多い。バス転換する場合でも専用レーンを走るJR大船渡線のバス高速輸送システム(BRT : Bus Rapid Transit)など参考となる。

一方、2023年10月、国土交通省はタクシー業の規制を緩和する。人口30万人以上の都市部に限定していた個人タクシーの営業を過疎地でも認める。75歳未満の年齢制限も80歳未満に引き上げ、Uターンなどで地方に戻る運転手が働けるようにし、「地域の足」を確保する動きも始まった。

JR西日本芸備線が申請第一号

2023年10月、JR西日本が芸備線の備中神代(岡山県新見市)ー備後庄原(庄原市)間(68.5km)の路線存廃を話し合う再構築協議会の設置を国土交通省に申請した。全国初であり、協議会が設置されれば3年をめどに存廃の結論が出される。

路線を維持する場合には収支改善策、廃止する場合はバスなどの代替手段の確保を検討する。

JR西日本によると、沿線の人口減や高齢化に加え、道路整備が進み鉄道利用者が大きく減少し、2020年度の東城ー備後落合間(25.8km)の輸送密度は20人とJR西日本管内で最小である。2019~2021年度の運賃収入は平均で約100万円に対し、約2.3億円の営業費用を要する。

JR西広島支社は、再構築協議会については「鉄道の存廃に前提を置かない議論の場として考えている。その地域にとって最適な交通体系を議論していく」と強調した。

実際のところは、2022年5月にJR西日本は存廃も含めた協議開始を申し入れたが、廃線を警戒した地元自治体側が態度を硬化させて協議が停滞した。そのため、今回の改正法を”渡りに船”として、国土交通省が行司役となる再構築協議会の設置を申請したのである。

庄原市や市内の観光関係者などは、鉄道を残す方向での議論を期待する。一方、広島県知事は「公共交通を維持するために自治体が補助金などの経費を増やしていくと、非常に重い負担になる。協議会という制度で、これまで弱かった自治体の立場を国に補完してほしい」と求めた。

今後、国土交通省は沿線自治体から意見を聞き、必要と判断すれば協議会を設置する。JR西日本の 芸備線の再構築協議会の行方は、全国各地にある赤字路線の存廃を巡る議論の試金石となる。

2024年1月、国土交通省は、JR芸備線一部区間の存廃を話し合う「再構築協議会」を設置すると発表。2023年10月施行の改正地域公共交通活性化・再生法(地域交通法)に基づく全国初の試みで、政府主導でローカル線の再編が進む否かの試金石となる。

国交省中国運輸局を議長とし、JR西日本や沿線の広島県、岡山県、学識経験者らが参加。鉄道の利用促進策や代替交通への転換案を検討し、3年をメドに利用が低迷する備中神代(岡山県新見市)―備後庄原(広島県庄原市)の68.5kmの存廃の是非を判断する。

利用者が少ない多くのローカル線

経済性から存続の危機が議論されているローカル線の現状において、「2050年カーボンニュートラル」とのバランスは難しい問題である。カーボンニュートラルは鉄道事業全体で考える必要があり、マスバランス方式での脱炭素化を考える必要がある。

ローカル線のオール電化の可否は低コスト化にある。そのため、蓄電池電動車の普及はリチウムイオン電池の高性能化と低コスト化が鍵で、自動車用蓄電池の開発動向を見極めながら進められる。

また、高価な燃料電池電動車の普及も、低コストと安価なグリーン水素の供給が前提条件である。

この条件が崩れると、”つなぎ”の役割りであるドロップイン型バイオ燃料電動車が、脱炭素の本命となる。しかし、バイオ燃料も低コスト化と供給量の確保が大きな課題である。

2023年5月、JR東日本管内では、輸送密度85人の久留里線(千葉)で廃線を視野に千葉県や君津市と協議を始めた。JR九州管内では、輸送密度106人の肥薩線(熊本、鹿児島など)、JR東北管内では、輸送密度107人の津軽線(青森)と輸送密度169人の米坂線(新潟、山形)でも協議中である。

今後、JR西日本管内では輸送密度37人の木次線(島根、広島県)、JR東日本管内では輸送密度102人の大糸線(新潟、長野県)、JR東北管内では輸送密度78人の花輪線(岩手、秋田)、JR四国管内では輸送密度301人の予土線(愛媛、高知)でも存廃論議に発展する可能性がある。

出典:読売新聞

氷見線と城端線は第3セクターへの移管

2024年2月、富山県西部を走る氷見線と城端線は、富山県や沿線4市が「社会インフラ」として地域で運営することを決め、計画は改正地域交通法に基づく国の再構築事業の第1号案件に認定された。5年後をめどにJR西から、北陸新幹線の並行在来線を運行する第3セクター「あいの風とやま鉄道」に移管される。

氷見線・城端線は攻めの再構築と言える。国鉄時代の老朽車両を更新したり、運行本数を1.5倍に増やしたりするなどして利便性を高める。国とJR西もそれぞれ10年間で100億円を超える負担を行う。