2023年4月8日(土)、中部電力パワーグリッドは再エネ発電事業者に対して出力制御の指示を出した。中部電力のように電力需要が大きい大都市を抱えるエリアで起きたことで注目を集めた。

再エネ制御は発電した再エネを捨てることであり、実にもったいない話である。再エネ制御を減らす方策はないのか?中部電力パワーグリッドの例を参考に考えてみる。

再エネ制御を減らすには?

中部電力で起きた再エネ制御

2023年4月7日(金)、中部電力パワーグリッドと北陸電力送配電は、一部の太陽光・風力発電事業者の稼働を一時停止する再エネ制御の予定を発表した。2023年4月8日、再エネ発電事業者に対して出力制御の指示を出した。中部電力のように電力需要が大きい大都市を抱えるエリアで起きたことで注目を集めた。

中部電力パワーグリッドは、2023年4月8日(土)8時~16時に最大41万kWの出力制御を予定していたが、予想外に雲が広がり、13時00分~13時30分に太陽光0.4万kW(15件)の出力制御に留まった。しかし、翌日9日(日)13時00分~13時30分には59.3万kWの出力制御を実施した。

北陸電力送配電は、4月8日(土)13時00分~13時30分に、14万kWの出力制御を実施した。内訳は太陽光11万kW(182件)、風力3万kW(9件)で、翌日9日(日)にも出力制御を実施した。揚水発電所を持たないため、他地域への送電で対応できずに「再エネ制御」に至った。

関西電力送配電は、6月4日(日)午前9時~午後1時半に、関西エリアで初となる再エネ制御を実施した。33〜57万kWの太陽光発電と風力発電の停止を実施した。

再エネ制御を減らす方策

結局、再エネ制御は発電した再エネを捨てることであり、実にもったいない話である。再エネ制御を減らす方策はないのか?中部電力パワーグリッドの例を参考に考えてみる。

■中部電力パワーグリッドの一例:

2023年4月8日(土)8時~16時に最大41万kWの出力制御を予定していたが、予想外に雲が広がり、13時00分~13時30分に0.4万kWの出力制御に留まった。

週末で①電力需要が1201.4万kWに減る中で、好天のために太陽光発電による電力量が665.4万kWに達して②電力供給量は1295.4万kWに上昇した。③他電力への送電は0kW、④93.6万kWを揚水発電で電力貯蔵したが、⑤0.4万kWが余剰となり太陽光発電の一時停止(15件)に至った。

②電力供給量ー①電力需要ー③他電力へ送電ー④揚水発電 =再エネ出力制御・・・・・・・・・(1)

(1295.4万kWー1201.4万kWー0万kWー93.6万kW=0.4万kW)

(1)式から分かるように、②電力供給量と①電力需要が一致すれば、問題は起きない。しかし、②電力供給量が①電力需要を上回った場合に、③他電力への送電、④揚水発電などにより調整が行われるが、それでも調整が出来ない場合に「再エネ制御」が行われる。

出典:資源エネルギー庁

■なぜ、②電力供給量を下げられないのか?

国内では「石炭火力発電」と「原子力発電」を一定出力で運転するベースロード電源と位置づけており、起動・停止に時間を要するため出力制御には適さない。そのため電力供給量の調整は、主に短時間での出力制御が容易な「LNG火力発電」(完全にゼロにはできない)が担っている。

しかし、石炭火力発電と原子力発電も、経済性を考慮しなければある程度の出力制御は可能である。特に、石炭火力発電の出力抑制は短期的に実現可能な対策であり、CO2排出量の抑制にもなる。ベースロード電源の運営の考え方を再考する必要がある。

再エネ制御が相次ぐ中、経済産業省から出された新たな方針:

2023年5月、経済産業省は、2024年度以降に新設する火力発電所を対象に、出力を現行の50%から30%まで抑制できる設備とするよう義務付けると発表。有識者会議で火力発電所の新たな運用ルールを示して了承された。今後、関係するガイドライン(指針)の改正を行う。

■なぜ、③他地域への送電量を増加できない?

欧州では国境を越えた送電網の整備が早くから進められてきた。発電事業者と送配電事業者が明確に分かれている場合が多く、送配電事業者は広範囲に送電できた方が収益が上がる。

一方、国内は2016年の電力小売り全面自由化まで、大手電力会社がそれぞれのエリア内で発電と送配電を独占的に運営してきた。そのためエリアを超えた送電の必要性が低く、さらに東西で電力の周波数が異なることも原因して、エリア間の送電網の整備が遅れている。

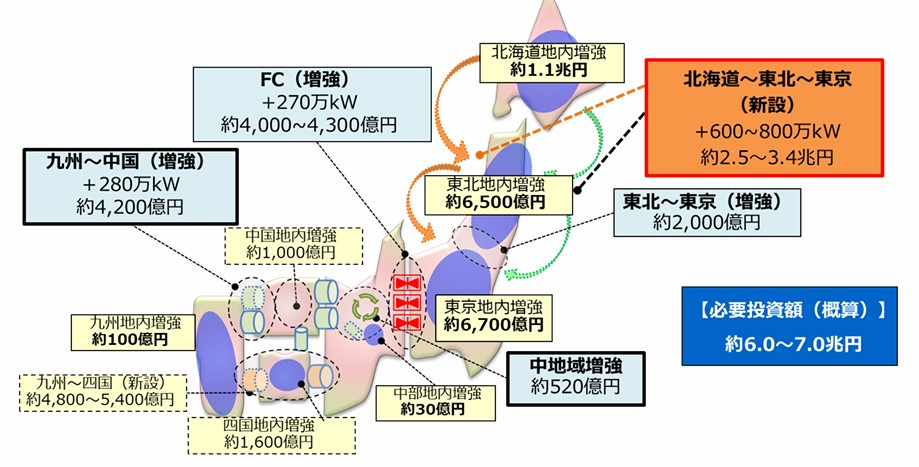

2023年4月、経済産業省の認可法人「電力需給調整を担う電力広域的運営推進機関(広域機関)」は、2050年までの送配電網の整備計画をまとめた。約6~7兆円を投資して北海道と本州などを結ぶ地域間連系線など6カ所で容量を増やす。

これで「再エネ制御」による電力の無駄を約半分に抑えられる見通しとするが、何年先に実現するか?

■なぜ、④揚水発電など電力貯蔵の増強が進まない?

もともと「揚水発電」は、原子力発電の夜間の余剰電力を貯蔵するために設置された。そのため出力変動の顕著な太陽光発電や風力発電とは、同じ電力貯蔵であっても状況は異なる。

すなわち、発電時のみ周波数調整が可能な従来の「定速揚水発電機」では難しく、出力変動の顕著な太陽光発電や風力発電には、短期周波数の調整にも優れた「可変速揚水発電機」が適しているが、少ない。

2023年2月、経済産業省は揚水発電所の維持や更新を支援すると公表した。しかし、その後に電力会社などの具体的な大規模揚水発電に関する動きは見えないのが現状である。

一方、2022年1月、電気事業法の改正が行われ、大規模系統用蓄電池の普及支援が始まった。中小規模の蓄電設備の導入は、民間主導で実証事業から本格的な導入が始まっている。

2024年8月、経済産業省は、蓄電池を活用する再エネ発電事業者を優遇するルール改定案を発表した。再生可能エネルギーと蓄電池を併用するFIP事業者を優遇し、出力制御の順番を下げる仕組みである。

従来の再エネ制御の順番ではFIT電源とFIP電源を区別せず、「バイオマス発電→太陽光・風力」であったが、早ければ2026年度中に「バイオマス発電(FIT電源→FIP電源)→太陽光・風力(FIT電源→FIP電源)」に変更する。蓄電池併用のFIP事業者を増やす狙いである。

■その他に再エネ制御を回避するには?

2024年5月、ユーラスエナジーHDは、オーストラリアのクイーンズランド州で風力発電設備(ベスタス製12基、出力:4.3万kW)、太陽光発電設備(1.5万kW)、蓄電池(容量:4000kWh)を組み合わせた発電所を稼働した。昼は太陽光発電、夜は風力発電を中心に発電することで、1日を通じて安定して電力を供給できる。

オーストラリアの風力発電事業者と共同で発電所事業に出資し、開発を進め、電力は州政府系の発電会社に販売する。自然環境が整えば、昼の太陽光発電、夜の風力発電、蓄電池の組合せは興味深い。

コメント