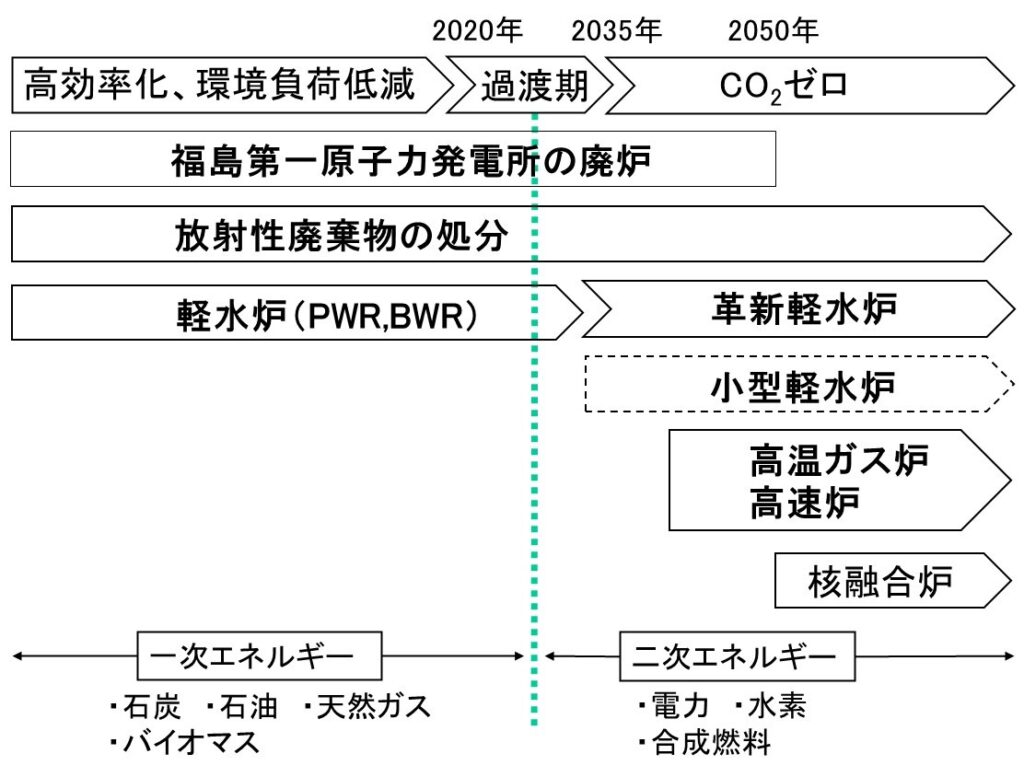

原子力の未来予測を語る上で、福島第一原発の廃炉処理の問題を無視することはできない。廃止措置終了までの期間として30~40年後とされており、遅くとも2051年完了の予定である。鍵は燃料デブリの取り出しで、これらを完全に遂行して、ようやく原点に回帰できる。

原子力発電は運転でCO2を排出しないため、ゼロエミッション発電の実現には有効である。しかし、重大事故を招かないための安全対策は不可欠である。福島第一原発事故を教訓として開発中の「革新軽水炉」を早期に実現し、従来の大型軽水炉の置き換えを進める必要がある。

原子力の未来予測

世界原子力協会(WNA)によると、2022年の原子力発電量は合計2兆5,450億kWhで、2021年よりも1,000億kWh程度減少したが、6年連続で2兆5,000億kWh以上を発電している。

中でも、過去10年間でアジアの原子力発電量は2倍以上に増加し、現在、西・中欧の原子力発電量を上回っている。建設中の原子炉の3/4がアジアであり、この傾向は今後も継続される。

原子力の未来予測を語る上で、福島第一原発の廃炉処理の問題は避けて通れない。廃止措置終了は2050年頃とされている。鍵は燃料デブリの取り出しで、廃炉処理を完全に遂行して、ようやく原点に回帰できる。

しかし、燃料デブリの100%取り出しは不可能と考えられ、「廃炉=さら地に戻す」には疑問が出ている。

また、放射性廃棄物の処分は、1993年の着工以降、トラブル頻発で大幅に遅れている青森県六ケ所村の使用済み核燃料の再処理工場の出来るだけ早い時期(2024年度上半期)の稼働と、先送りしてきた高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定を着実に進める必要がある。

米国スリーマイル島原発事故で99%取り出された燃料デブリは、アイダホ国立研究所に仮保管されたままである。福島第一原発事故で取り出された燃料デブリも、どう処分するか決まっていない。

原子力発電は運転過程でCO2を排出しないため、ゼロエミッション発電の実現には有効である。しかし、重大事故を招かないために安全対策は不可欠である。革新軽水炉を早期に実現し、従来の大型軽水炉の置き換えを進める必要がある。期待が先行する小型軽水炉(SMR)の実現には、経済性評価が鍵となる。

そのためには国民の原子力への理解を深める必要がある。しかし、電力ひっ迫などを理由とした”その場しのぎのエネルギー政策”を進める政府に、国民の不信感は深まるばかりである。

供給されるエネルギー源は、バイオマスを除き、一次エネルギーから二次エネルギーへと移行する過渡期にある。CO2ゼロを実現するためは、バイオマス燃料、水素あるいはアンモニア燃料、合成燃料(e-fuel)の供給が基本となるが、高価格となることは間違いない。

二次エネルギーの低コスト化を実現し、十分な供給量を確保するためには、電力貯蔵システム付帯の再生可能エネルギー発電の増設、あるいは十分な安全性を担保した原子力発電の増設が基本となる。

次世代の原子力システム(新型炉)開発は、地政学的リスク回避のために重要である。しかし、高速炉の開発では原型炉「もんじゅ」での失敗を忘れてはならない。また、高温ガス炉による水素製造はHTTR建設当初からの目的で、既に20年超を経過しているが経済性を含めた見通しは立っていない。

莫大な投資必要とする新型炉実証炉の開発を進めるには、より確実な見通しが必要である。経済的理由で中断あるいは撤退する国々は多く、日本も全方位戦略ではなく、選択と集中をすべきである。

福島第一原子力発電所の廃炉

東北大学新堀教授(日本原子力学会会長、原子力バックエンド工学)によると、同型の一般的な原子炉(出力:110万kW)では放射性廃棄物は1.3万トン/基とされるが、事故を起こした福島第一原発ではその100倍程度に達するとの推計もある。膨大な量の放射性廃棄物である。

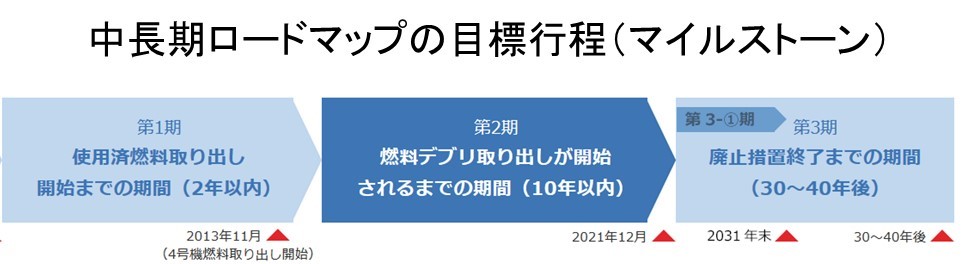

この廃炉作業に関しては、東京電力の福島第一原発廃炉に向けた中長期ロードマップに示されている。既に、第1期の使用済み燃料の取り出しは始まっており、 1~6号機に貯蔵されていた使用済み燃料は、2024年~2031年内の完了を目指して作業が進められている。

現在は事故炉の格納容器内部の状態を把握している段階で、核燃料デブリを取り出すための調査・開発が進められている。1〜3号機の核燃料デブリの総量は約880トンと推定されており、最初に試験的に取り出すのは数グラムであるが、具体的な取り出し方、運搬・保管方法は決まっていないのが実情である。

ロボットアームによる核燃料デブリ取り出しはサンプル採取には使えるが、約880トンとされる核燃料デブリの取り出し方法としては非現実的である。そのため関係各所で様々なアイデアが検討されている。

重要なことは廃炉措置終了までに、二次汚染などによる新たな風評被害を招かないことである。また、政府は福島第一原発跡地をさら地として福島県に返す義務があるが、そのためには膨大な量の放射線廃棄物の処理と、高レベル放射性廃棄物(核のゴミ)の最終処分場を決める必要がある。

革新軽水炉

2023年4月、宣言通りにドイツが「脱原発」を完了した。一方、欧州の多くの国ではエネルギー安全保障を強化するため「脱ロシア」を念頭に置き、原発回帰の動きが活発化している。また、米国では35年振りに新規建設の原発が本格稼働を開始した。

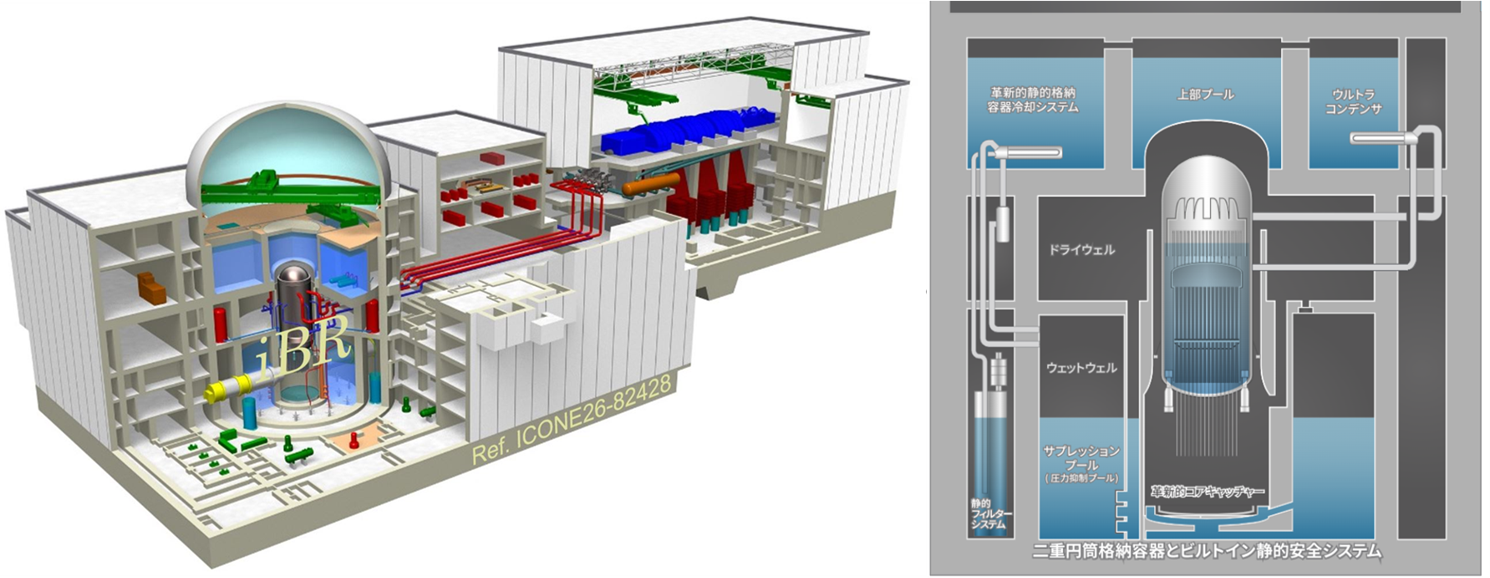

一方、日本では原発の建て替えや新増設の有力候補として「革新軽水炉」の開発が進められている。従来の大型軽水炉を改良して安全対策を強化し、運転開始の目標時期は2030年代中頃である。既存技術の延長線上にあるため技術的な問題点が少なく、発電単価も安価になると期待されている。

「革新軽水炉」には、福島第一原発事故の教訓を基に、国内の原子炉メーカー各社により様々な新技術が適用され、安全性、信頼性、発電効率などの面から対策が施されている。

中でも過酷事故対策として、①動的安全と静的安全を組み合わせた冷却システム、②炉心溶融で発生した燃料デブリを受け止めるコアキャッチャー、③事故時ベントによる放射性物質の外部放出を抑えるシステムが追加される。そのため革新軽水炉の建設費用は8000億円~1兆円と、従来の2倍以上に高騰する。

注意が必要なのは、現在再稼働している原発には上記の過酷事故対策は一切施されていない点である。すなわち、炉心溶融に至る過酷事故は二度と起きないと仮定しているのである。この仮定が通用するのであれば、「革新軽水炉」の開発は無意味である。

政府が既存原発の60年超運転を認めたことで、電力会社は「革新軽水炉」の新設ではなく、1000億円程度の投資で済む既存原発の再稼働を選択するであろう。国民は過酷事故対策の施されていない原発の延長運転によるリスクを背負わされる。

小型モジュール炉(SMR)

米国では電気出力:30万kW以下の軽水炉を「SMR」と呼び、非軽水炉型の炉は出力に関係なく「新型炉」と定義し区別している。また、英国では出力:100万kW以下の小型軽水炉を「SMR」と称し、非軽水炉型の先進モジュール炉(AMR:Advanced Modular Reactor)とは区別している。

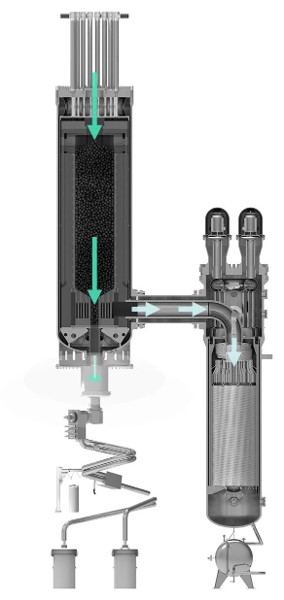

実際に小型モジュール炉(SMR)の本命は、早期の市場投入が可能な軽水炉型と考えられている。国内原子炉メーカーの東芝は「MoveluX」、日立GEニュークリア・エナジーは「BWRX-300」、三菱重工業は多目的軽水小型炉(PWR)と、いずれも早期に市場投入が可能な軽水炉型のSMRの概念設計を進めている。

米国、カナダ、英国、フランス、ロシア、中国も、軽水炉型のSMR開発を進めている。しかし、現在主流の大型軽水炉に置き換わるためには、大量生産による低コスト化が必須である。今後、基本・詳細設計が進む中で、大型の「革新軽水炉」よりも安全面と経済面で優れていることが、SMR実現の可能性を決める。

スケールメリットを発揮できる大型軽水炉と比べて、小出力の小型軽水炉(SMR)は発電単価で不利となる。期待が先行するSMRであるが、現在主流の大型軽水炉に置き換わるのは難しい。

既に、2023年11月、米国ニュースケール・パワーは、西部アイダホ州で2029年稼働を計画していたSMR6基の建設中止を発表した。主な原因は経済性が見込めないためとされている。

一方、非軽水炉型の新型炉に関しては、第4世代の原子炉として2000年代から開発が進められてきた。

第4世代の原子炉開発とは:

世界の原子炉開発は、黎明期の原子炉(第1世代)に始まり、現行の軽水炉等(第2世代)、現在導入が始まっている改良型軽水炉など(第3世代)と進められてきた。

■1999年、米国は第4世代(GIF:Generation IV)の概念を提唱した。

■これを受けて、2002年7月にGIFの研究及び開発課題として、6システム(ガス冷却高速炉(GFR)、鉛冷却高速炉(LFR)、溶融塩炉(MSR)、ナトリウム冷却高速炉(SFR)、超臨界水冷却炉(SCWR)、超高温ガス炉(VHTR))が選定された。

■2005年2月、「第4世代の原子力システムの研究及び開発に関する国際協力のための枠組協定」が結ばれ、2030年頃を目指して、アルゼンチン、豪州、英国、カナダ、韓国、日本、ブラジル、フランス、米国、南アフリカ、スイス、欧州原子力共同体(ユーラトム)、中国、ロシアが開発を進めている。

■2015年2月、枠組協定の延長(2025年2月28日まで)

現在、世界の原子炉市場は核燃料を含めて、ロシア・中国が主導権を握っているといっても過言ではない。そのため、2010年代後半から、米国、カナダ、英国などが原子炉市場での主導権を取り戻すべく多くのプロジェクトを発足させている。遅れて、日本も米国、英国との協調路線を打ち出している。

新型炉開発は、地政学的なリスクを回避するために米国・英国との協調路線は重要である。しかし、莫大な投資を必要とする新型炉(高温ガス炉、高速炉、核融合炉)開発を全方位で展開するのは難しい。既に済的理由から撤退している国々も多く、経済力に合わせた”選択と集中”が必要である。

高温ガス炉

なぜ、高温ガス炉の開発が必要なのであろうか?その理由は、現有の軽水炉と比べた場合に高温ガス炉の利点とされる2点にある。すなわち、①原子力プラントとしての安全性と②高温の熱供給である。

原子力プラントとしての安全性は、常に追求しなければならない。現在、日本原子力研究開発機構(JAEA)が、OECD/NEA(経済協力開発機構/原子力機関)の国際共同試験を高温工学試験研究炉(HTTR)を使って実施している原子炉出力100%運転中に全電源喪失に遭遇した場合の試験結果の公表が待たれる。

HTTRはブロック型高温ガス炉であり、設計・建設・運転は、三菱重工業、東芝、IHI、富士電機、川崎重工業、日立製作所(現在は撤退)などにより行われている。原子炉圧力容器内で核分裂反応により生じた熱を、Heガスにより取り出す。HTTRから取り出した高温熱の用途展開が進められている。

事故時の安全性が確認されれば、次に長期の原子力プラントとしての信頼性評価が重要となる。一方で、革新軽水炉や小型軽水炉(SMR)との経済性(建設単価、発電単価)比較により、高温ガス炉の優位性が明らかとなれば、次世代(第4世代)原子炉の本命となる可能性がある。

高温の熱供給は高温ガス炉の特長であり、多用途展開が期待されている。中でも水素社会を実現するためには、安価で大量のクリーン水素が不可欠であり、様々な検討が進められている。課題は高温ガス炉を利用した原子力水素の経済性である。対抗馬となる再生可能エネルギー水素との比較が重要である。

現在、中国や米国などで進められている高温ガス炉の原子炉出口温度は750℃である。水素製造の経済性を高めるためには、950℃以上の超高温ガス炉(VHTR)の開発が有効である。まだまだ、先は長い。

2023年7月、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、ニューヨークの国連本部で記者会見を開き、「地球沸騰化の時代が到来した」と発言した。地球温暖化ではなく、切羽詰まった状況にある。「将来ではなく、今できることは何であろうか?」を真剣に考える必要がある。

再生可能エネルギー水素は技術的に成熟し、欧米中は大型水電解装置導入による低コスト化に舵を切っている。一方、高温ガス炉による水素製造はHTTR建設当初からの目的で、既に20年超を経過しているが経済性を含めた見通しは立っていない。今、どちらを選択すべきかは明確である。

高速炉、核燃料サイクル

なぜ、高速炉、核燃料サイクルの開発が必要なのであろうか?その理由は軽水炉の使用済み燃料を再利用することで、①高レベル放射性廃棄物(核のごみ)を低減し、②余剰プルトニウムの削減ができるためである。また、使用済み燃料の再処理を繰り返すことで、③核燃料を増殖させることができる。

しかし、軽水炉サイクルの柱となる青森県六ケ所村の核燃料の再処理工場の操業が大幅に遅れている。1992年に建設を開始したが、許認可手続きと安全対策などで、2022年9月には26回目となる工事完成の延期を発表した。日本原燃は「2024年度のできるだけ早くに操業」と期限を設定している。

再処理工場の建設費は当初計画の4倍の3兆1000億円に膨らみ、建設開始から2040年ごろまでの総事業費は14兆4000億円に増大する見込みである。

また、高速炉では、使用済み燃料から再処理工場でプルトニウムを分離・回収して製造されるMOX燃料を高効率で燃やし増殖することができる。これをめざして1994年に初臨界を達成した原型炉「もんじゅ」であるが、トラブルが相次ぎ2016年に廃炉が決定した。

総事業費約1兆1313億円をかけて開発した「もんじゅ」は、運転実績がほとんどなく、現在、解体作業中であり2047年の廃炉完了までには、さらに3750億円を要する。

廃炉は第一段階(2018~2022年)で核燃料の取り出しと2次系Naの抜き取り、第二段階(2023年以降)に最も困難とされる1次系Na冷却材の取り出しなど、第三段階(未定)ではNa機器の解体・撤去、第四段階(~2047年度完了)で建物などの解体・撤去の手順で進められる。

出典:日本原子力研究開発機構

英国、カナダ、ドイツ、フィンランド、スウェーデンなどは技術的な難易度、莫大な開発費用から、経済性が見出せないとし、使用済み核燃料を直接処分する方針を打ち出した。

一方、日本は当初の計画をはるかに超えた再処理工場への投資や、原型炉「もんじゅ」の失敗にも懲りずに、高速炉の実証炉開発を目指しており、将来的には再び高速増殖炉の開発を指向している。莫大な費用を要する「核燃料サイクル」の開発を再開するには、より確実な見通しが必要である。

核融合炉

これまでの核融合炉開発は、国際協力でフランスに建設中の国際熱核融合実験炉(ITER)に代表されるトカマク型磁気閉じ込め核融合炉が、実用化に最も近いとして進められてきた。

2023年12月、日本政府と欧州連合(EU)は、核融合発電を次世代の脱炭素電源の一つと位置づけ、JT-60SAによる研究成果を核融合炉の設計・建設に活用するため、日欧が連携することを公表した。

JT-60SAは、実験データの共有などでITERを支援するため日欧が共同で建設し、10月には核融合反応を起こすための条件となるプラズマ生成に初めて成功した。核融合炉開発に関しては、米英が11月に協力協定に調印している。

しかし、最近では米国ローレンス・リバモア国立研究所が、大型レーザによる慣性閉じ込め核融合炉(レーザ核融合)、米国Helion Energyは逆転磁場配位型磁気閉じ込め核融合炉と、異なる炉型で成果を上げている。

また、Helion Energyは、2024年にも発電運転を始めて商用発電開始は2028年と設定し、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)発のスタートアップCommonwealth Fusion Systems(CFS)は、2025年にも核融合炉を稼働させて2030年代初頭に商用発電を開始する計画を公表している。

すなわち、2010年代に入り地球温暖化問題への対応から各国でカーボンニュートラル宣言が相次ぎ、欧米では核融合炉開発を目指すベンチャー企業が続々と誕生し、投資活動が活性化している。加えて、ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー危機が、この動きを加速している。

夢のエネルギー核融合の実現には、10年、20年先を見据えた研究継続が必須である。水素社会の実現と同様に、まだまだ長期間にわたる地道な努力と投資が必要である。今回を一過性の核融合ブームとしないためには、核融合のコア技術の多用途展開で長期開発の持続を図る必要がある。