日本の主要電源は、1965年頃までは「水力発電」が主体であった。しかし、1973年の第一次石油危機までは「石油火力発電」が急増し、その後、石油に替えて「石炭火力発電」と「LNG(液化天然ガス)火力発電」、そして「原子力発電」が担い、高度成長を支えてきた。

しかし、2011年の「東京電力福島第一原子力発電所事故」により原子力発電の安全神話が崩れ、全機停止に至った。一時的に休・停止していた石油火力発電が稼働したが、「再生可能エネルギー」と再稼働の進まない「原子力発電」の不足分を、「石炭火力発電」と「LNG火力発電」が補う方向に舵をきった。

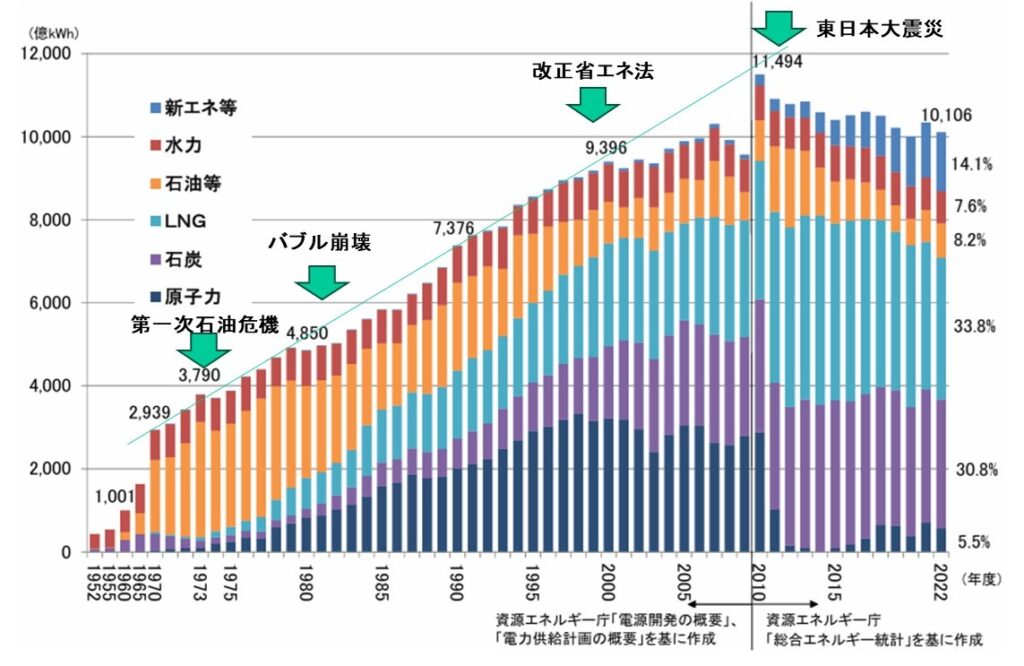

1.日本における発電電力量の推移

1.1 まず、過去を振り返ってみよう

1970年代から現在までの一般電力事業者による発電電力量の推移と、石油、石炭、天然ガス、原子力、水力、再生可能エネルギー(風力、地熱、太陽光など)の構成割合が経済産業省により公表されている。

ここで一般電気事業者とは、大手電力会社10社(北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力)を指している。

日本における主要電源は、1965年頃までは水力発電が主体であった。しかし、1973年の第一次石油危機までは石油火力発電が急増し、その後、石油に替えて石炭火力発電とLNG(液化天然ガス)火力発電、そして原子力発電が担い、高度成長を支えてきた。

ところが、2011年3月の東日本大震災以降、「東京電力福島第一原子力発電所事故」により原子力発電の安全神話が崩れて全機停止に至った。一時的に休・停止していた石油火力発電が稼働したが、再生可能エネルギーと再稼働の進まない原子力発電の不足分を、石炭火力発電とLNG火力発電が補う方向に舵をきった。

「福島第一原発事故」により、日本の発電電力事情は大きく変貌し、再生可能エネルギー(新エネ等)を主電源と位置付けて拡大する政府方針が示された。しかしながら、10年超を経過してなお「再生可能エネルギーの導入」と「原子力発電の再稼働」は十分とはいえない状況にある。

1.2 日本経済とエネルギー事情

総発電電力量に注目すると、1973年(第一次石油危機)以降は1991年のバブル崩壊を経ても増加傾向を示したが、2000年代に入ると総発電電力量は頭打ちの状態が見えた。1990年以降の「失われた30年」といわれる日本経済の低迷を如実に表している。これに追い打ちをかけたのが、「東日本大震災」である。

一方、1979年には省エネ法(正式名:エネルギーの使用の合理化に関する法律)が制定された。その後、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)での温室効果ガス排出量の削減を受け、1998年には省エネ法の一部が改正され、1999年4月に施行された。

「改正省エネ法」では、自動車の燃費基準や電気機器等の省エネルギー基準へのトップランナー方式の導入、大規模エネルギー消費工場への中長期の省エネルギー計画の作成・提出の義務付け、エネルギー管理員の選任等による中規模工場対策の導入などが進められた。

エネルギー消費の伸びが著しい民生部門と業務部門における省エネルギー対策の強化などを目的に、2002年6月に再び省エネ法が改正され、2003年4月から施行された。

「改々正省エネ法」では、大規模オフィスビルなどへの大規模工場に準ずるエネルギー管理を義務付け、2,000m2以上の住宅以外の建築物への省エネルギー措置の届出が義務付けられた。2000年代に入り総発電電力量が減少し、政府はこれを「省エネ効果」と呼んだが、経済低迷も同時進行したことは否めない。

2010年以降、コスト削減のため国内主要メーカーの生産拠点の海外移転が急速に進み始めた。加えて、2008年に国内総人口はピークに達して 2011年以降には減少傾向を示した。これらの影響を受けて、国内の総発電電力量は減少の一途をたどる。

2019年には中国武漢市で新型コロナウィルスの感染が確認され、2020年3月には世界保健機関(WHO)がパンデミックを宣言した。また、2022年2月にはロシアのウクライナ侵攻が始まり、世界的なエネルギー危機は叫ばれた。最中の2020年10月、遅れていた日本も「2050年カーボンニュートラル」を宣言した。

2022年3月と6月には、電力供給の予備率が3%を下回ると予想され、「電力需給ひっ迫警報」が出された。直接の原因は、2022年3月16日発生の震度6の福島沖地震で、多くの火力発電所が緊急停止した。

隠れた原因として、太陽光発電や風力発電など出力変動の大きい再生可能エネルギーの急増で、その出力変動を火力発電により調整している点があげられる。その後、電力需要の高まる夏冬季には節電要請の検討が報道されている。

2024年に入り、2011年の「福島第一原発事故」以降、「可能な限り依存度を低減する」としてきた原子力発電について「最大限活用する」と方針の大転換が発表された。原発を活用しなければ日本経済の競争力が低下するとの危機感から、政府は2024年度末に3年ぶりに改定する「第7次エネルギー基本計画」で明記する。

コメント

現在開発半ば油圧エレベータ下降エネルギーを電力回収バルブが出来たが

中々業者にはその効果と環境への理解が薄く、採用へ導く方法で難儀中

今ままでの油圧の新規もなく、更に費用もかさみ、仕事も減り、従業員も居なくなり、ジリ貧状況から脱皮したい(能登地震で、能登テストタワーも被害を受けた)が、何か方法は有りませんでしょうか。

現在電力回生返還量は上昇時の40%を超えて更に改良中です。この案件には東京都の助成金も頂きましたが、昨年板橋の支店も閉鎖し、都の関係も経たれ、どうしたものか思案しています。

コメントありがとうございます。

消費エネルギーが少ないロープ式エレベータが主流となり、大手エレベータメーカーが

油圧式エレベータから撤退を進めています。

しかし、油圧式には油圧式の優位点があり、全く無くなることはないと考えらます。

電力回収システムの開発を進められているとのことですが、時期に即した動きと拝察いたします。

問題は、コスト低減にあると思います。

現時点で、エレベータ技術はHPの守備範囲に入れておりませんが、今後リサーチを進めて行ければと

存じます。

脱炭素技術センター事務局