未来予測は難しい!

2022年6月30日、経済産業省が東京電力管内に発令していた「電力需給逼迫(ひっぱく)注意報」が解除された。しかし、2022年7月1日には9月末まで、政府により家庭や企業に生活や経済活動に支障のない範囲での「全国節電要請」が出された。

ウクライナ侵攻への対抗措置であるロシアからの原油・液化天然ガス(LNG)の輸入禁止に伴う価格高騰、地球温暖化問題に端を発する異常気象の一環とも考えられる猛暑・厳冬の襲来など、電力需給に関して厳しい状況が当面続くことは間違いないであろう。未来予測は難しい!

電力需要のひっ迫で原発の新増設?

この電力需給のひっ迫は、再生可能エネルギー(太陽光発電や風力発電)が増えすぎたことが大きな影響を与えている。日本は2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする、いわゆる「カーボンニュートラル」を目指し、そのために再生可能エネルギーを急拡大してきたのである。

太陽光発電や風力発電は、天候や時間により発電量が変動することは自明である。そのため、2011年の東日本大震災以降に多くの「電力貯蔵システム」や「エネルギー・マネジメント・システム」の実証試験が政府主導で進められてきた。問題は、実証試験どまりで実用化されていないことにある。

日本経済新聞紙上に、原子力発電所の新増設を促す社説が流れた。このような先鋭的な社説が新聞紙上に公開されたことには大きな不安を感じる。「再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減する」のが、日本の基本方針であることを忘れてはならない。

日本経済新聞では「岸田文雄首相は、表だっての議論を避けてきた原子炉の新増設を政治決断する時だ。東京電力福島第1原子力発電所事故を教訓に、安全性と信頼の確保が大前提となる。」と、原発新増設の後押しを社説として公開している。

ロシアのウクライナ侵攻によりエネルギー供給危機が世界レベルで生じている。社説では地球温暖化ガスを減らす脱炭素化とエネルギー安定協供給をいかに両立させるかが喫緊の課題とし、英国とフランスの状況を引用して、国内の原子力発電所の新増設を政府に対して促すものである。

日本経済新聞 2022年8月17日 19:00

政府の発言を受けて、日本経済新聞では「岸田文雄首相は、表だった議論を避けてきた原子炉の新増設を政治決断する時だ。東京電力福島第1原子力発電所事故を教訓に、安全性と信頼の確保が大前提となる。」と原発新増設の後押しを社説として公開している。

進めるべきエネルギー戦略は

2021年10月には、第6次エネルギー基本計画が閣議決定されている。

その中で「東京電力福島第一原子力発電所事故を経験した我が国としては、2050年カーボンニュートラルや2030年度の新たな削減目標の実現を目指すに際して、原子力については安全を最優先し、再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減する」と表記している。

東京電力福島第一原子力発電所事故を経験した国民として、原子力について安全を最優先することは当然のことであり、可能な限り原発依存性を低減することが譲れる最低限である。そのため政府方針として原発の新増設は想定していなかった。原発の新増設には多方面からの、慎重な議論が必要である。

2020年10月26日、日本は「2050年カーボンニュートラル」を宣言している。これを実現するためにはグリーン・リカバリーにより、経済と環境の好循環を作り出すことが必要として、グリーン成長戦略が示された。今、ウクライナ危機の影響を踏まえ、この成長戦略の見直しが急務である。

欧州(EU)では、ウクライナ危機により原油やLNGの価格が高騰し、再生可能エネルギーの価格競争力が上がったことで、水素社会に向けてグリーン水素をつくる水電解装置の量産が始められている。

2022年5月、EUは2030年までにEU域内で1000万トン/年のグリーン水素の製造目標を発表した。これは従来目標の2倍の規模で、自給自足のエネルギー源としてグリーン水素を促進する意向を示した。

もちろん、EU内でもエネルギー戦略は異なる。従来から英国は洋上風力と原子力発電の拡大を推進してきた。ウクライナ危機により、フランスは原子力発電所の新増設を表明した。一方で、脱石炭火力・脱原発を推進してきたドイツは、ウクライナ危機により一時的な再稼働に踏み切る。

しかし、東京電力福島第一原子力発電所事故を経験した日本は環太平洋火山帯に位置しており、毎年のように過酷な自然災害を受け続けている。台風、地震、火山などによる自然災害が極めて少ない英国やフランスの原子力拡大政策と、一緒に考えてはならない。ましてや見習うべきものではない。

慎重に進めるべき原子力発電

世界的な脱炭素化の流れを受けて、発電時に温室効果ガスを排出しない原子力発電に再び注目が集まり、次世代型原子力発電所の建設計画が世界各地において動き始めている。電力需給のひっ迫を受けて、いずれ原子力発電の再稼働が加速されるのであろう。

一方で、小型原子炉(SMR:Small Modular Reactor)の開発競争が熱を帯びている。SMRは電気出力:30万kW以下で、主要部品を工場内で製造することにより工期短縮や初期投資を抑えられ、小型化・低出力化することで炉心の自然冷却が可能となり安全性も高まると考えられている。

2011年の東京電力(株)福島第一原子力発電所事故を契機に、世界的な脱原子力発電所の流れを受け、電気出力:100万kWを超える大型軽水炉の新設が困難になった。加えて、CO2の排出量削減の観点から世界的な脱石炭火力発電所の流れが加速しており、SMRの実現を後押ししている。

現時点で、SMRの設置を検討しているのはカナダ東部、米国中部、フランスなどで、火山帯から外れ、地震や津波、台風などの大規模な自然災害が極めて少ない国や地方である。日本は全土が環太平洋火山帯に位置し、火山の噴火、地震・津波、台風など想定外の自然災害を毎年被る国なのである。

未来予測(未来の交通Ⅰ)

図1には、1967年に発行された「交通の図鑑」に掲載された未来の交通を示す。1957年に原子力の軍事利用への転用を防止するための国際原子力機関(IAEA:International Atomic Energy Agency)が設立され、世界的に原子力の平和利用が喧伝されていた時代に予測された未来の交通である。

出典:山中忠雄ほか3名、小学館、1967年5月発行

「未来の空港です。原子力燃料で飛ぶ大型旅客機が、空港から飛び立っていきます。遠くでは、つぎつぎにロケットが発しゃされています。郵便や貨物も、ロケットではやく運べるようになりました。空港に行ききする航空機は、すべて、コントロール・タワー(管制塔)からの指令どおりに発着しますから、混乱することはありません。すべてが、速く、安全に、快適に動いています。」

出典:山中忠雄ほか3名、小学館、1967年5月発行

航空機のコントロール・タワー(管制塔)による統制は実現されている。しかし、「原子力燃料で飛ぶ大型旅客機」や「郵便や貨物も、ロケットではやく運べる」は、今日では誰もが馬鹿げた話と一蹴するであろう。未来予測は難しい。

未来予測(未来の交通Ⅱ)

出典:山中忠雄ほか3名、小学館、1967年5月発行

「美しい形をした自動車や大型バスが、矢のような速さで高速道路を走っていきます。道路には電波を出す装置がしてあって、自動車はその電波を受けて走ることができます。車内のテレビに障害物がうつしだされて、ひとりでにブレーキがかかりますから、しょうとつする心配もありません。電磁波軌道を高速列車が弾がんのように走っていきます。海には原子力船や原子力せん水艦が浮かんでいます。空にも便利な軽ヘリコプターが飛びかっています。この絵のように、乗り物がすべてむだなく速く安全に行きかいする日が実現するのも、そう遠いことではないでしょう。」

出典:山中忠雄ほか3名、小学館、1967年5月発行

図2には、未来の交通Ⅱを示す。自動車に関する前半の記述は自動運転であり、磁気浮上列車、空飛ぶクルマについても実現の可能性が見えてきている。しかし、「海には原子力船や原子力せん水艦」については、軍事利用としての利用に限定されているのが現状であろう。

「夢のエネルギー、原子力」が喧伝された時代に書かれたもので、子供を対象とした図鑑にも原子力旅客機、原子力旅客船、原子力潜水艦、原子力機関車などが未来の交通として紹介されていた。これらの中で、唯一、生き残っているのは軍事目的で利用されている原子力潜水艦であろう。

ちなみに、1954年に世界初の原子力潜水艦「ノーチラス号」(2980トン、全長:97.5m、速力:水上:22ノット/水中23.3ノット)が米国で建造されて就航し、1958年には北極点の下を潜航通過している。2022年6月時点の保有国は米国・中国・英国・フランス・ロシア・インドの6か国である。

また、1959年には世界初の原子力貨物船「サバンナ号」(12220トン、全長:181m、速力:21ノット)が米国で建造され、燃料補給なしで世界一周を実現している。1959年には世界初の原子力砕氷船「レーニン」(16000トン、全長:134m、速力:18ノット)が当時のソ連で建造され就航している。

日本では、1969年に原子力船「むつ」(8242トン、全長:130.46m、速力:17.7ノット)が進水し、1974年に太平洋上で出力上昇試験を開始、初臨界の直後に放射線(高速中性子)漏れが発生した。放射線遮蔽改修工事後の1991年2月に実験航海を再開し、翌年1月に実験を終了して原子炉が撤去された。

なぜ、原子力潜水艦が生き残ったのか?少し考えれば自明である。通常のディーゼルエンジンで駆動する潜水艦に比べて原子力潜水艦は静粛性に優れており、長期間の潜航が可能であるため軍事用途に適合している。

なぜ、原子力旅客機、原子力旅客線、原子力機関車が実現せずに消え去ったのか?これらには一般市民が搭乗するために高い安全性と経済性が必要とされる。原子力は誰もが安全に制御できるエネルギーではないことに、時間と金をかけて気が付いたのである。とにかく、未来予測は難しい。

夢のエネルギー燃料電池

燃料電池も、いろいろな用途がある「夢のエネルギー」と喧伝され、水素を燃料として水しか排出しないことから「究極のエコエネルギー」と表されてきた。燃料電池は水素と酸素の化学反応(水の電気分解の逆反応)で電力と熱を発生させ、排出されるのは水(水蒸気)のみでCO2は発生しない。

・FCCJ 燃料電池実用化推進協議会

燃料電池が注目を集めたのは、1969年に人類初の月面着陸に成功した米国宇宙船アポロ11号にアルカリ型燃料電池(AFC:Alkaline Fuel Cell)(作動温度:250℃、圧力:3~4atm、出力:0.6~1.4kW、3台)が搭載されたことである。その後、スペースシャトルにも搭載されている。

・CRDS-FY2016-FR-02_09.pdf (jst.go.jp)

その後、日本では1970年代の2度の石油ショックを経て、1981年に開始された通商産業省「ムーンライト計画」(1993年以降は「ニューサンシャイン計画」)で、水力・火力・原子力に次ぐ第4の発電方式と位置付けて、燃料電池の開発が推進された。

・経済産業省、https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/history4shouwa2.html

1990年代にはリン酸型燃料電池(PAFC:Phosphoric Acid Fuel Cell)が実用化段階に入り、天然ガス改質により作動温度:150~220℃で、システム発電効率:40~50%を達成し、当時世界最大となる出力:1.1万kW機を始めとした発電用プラントの実証試験が行われたが、失敗に終わった。

また、産業用ではリン酸型燃料電池(PAFC)による出力:100~200kWのオンサイト発電(熱電併給)が行われた。しかし、ガスエンジンやディーゼルエンジンなどのコジェネレーションシステムに比べてコスト高であるため、補助金の消滅と共にメーカーの事業撤退が進んだ。

・りん酸形燃料電池の現状と今後の展望 (jst.go.jp)

一方、溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC:Molten-Carbonate Fuel Cell)は、出力:1000kWのパイロットプラント(作動温度:600~700℃、システム発電効率:45~60%)を目指して開発が進められたが、国内では実用化に至っていない。現在、数MW規模の発電設備が欧米や韓国で稼働している。

・21-02-011.pdf (hess.jp)

燃料電池の実用化に向けて

2000年代に入ると、2002年に本田技研工業(株)とトヨタ自動車(株)が相次いで、水素タンクと固体高分子形燃料電池(PEFC:Polymer Electrolyte Fuel Cell)を搭載した燃料電池車(FCEV:Fuel Cell Electric Vehicle)を販売したことで、再び燃料電池が世界的に脚光を浴びる。

・https://car-moby.jp/article/car-life/useful-information/fuel-cell-vehicle/

しかし、次世代自動車振興センターによると、国内を走るFCEVは2020年度末時点で5170台であり、電気自動車(BEV:Battery Electric Vehicle)の123,706台と比較して5%にも満たない。

・次世代自動車振興センター、https://www.cev-pc.or.jp/tokei/hanbai3.html

また、PEFCの出力密度が大幅に向上し、長寿命化が達成されたことで、2009年には一般家庭を対象にLPガス・都市ガス改質により作動温度:80℃、システム発電効率:35~50%である出力:0.7kWのPEFC定置用燃料電池システム(エネファーム)の商品化が相次いだ。

2011年には一般家庭を対象にLPガス・都市ガス改質により作動温度:750℃、システム発電効率:40~50%である出力:0.7kWの固体酸化物型燃料電池(SOFC:Solid Oxide Fuel Cell)の定置用燃料電池システム(エネファームS)が商品化された。

日本ガス協会によれば、定置用燃料電池システムの出荷台数は、2021年度で累計422,264台に達しているが、現在は頭打ちの状態にある。・日本ガス協会、https://www.gas.or.jp/gas-life/enefarm/fukyu/

2014年6月、資源エネルギー庁は図3の水素利活用技術の適用可能性を示している。既に実用化段階にあるFCV、定置用燃料電池と並べて、将来には調査用潜 水艇・潜水艦、水素燃料船・燃料電池船、燃料電池鉄道車両、水素ジェット飛行機・燃料電池飛行機が列挙されている。いつか見た景色である。

・https://internetcom.jp/webtech/20140625/2.html

出典:資源エネルギー庁燃料電池推進室「水素・燃料電池について」(2014.6)

2021年7月、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が燃料電池の飛躍的な普及拡大に向け、図4のように農機や建機、港湾荷役機器、ドローンなど多様な用途への燃料電池活用を目指す実証事業に着手すると公表している。日本の燃料電池技術は世界のトップレベルといっても過言ではない。

しかし、燃料電池が「いろいろな用途がある夢のエネルギー」として、既存システムの代替を狙う限りは、経済性とインフラ整備が大きな縛りとなる。燃料電池が「究極のエコエネルギー」であるためには、グリーン水素が低コストで供給されることが、前提条件であることを再認識しておく必要がある。

・NEDO、燃料電池の飛躍的な普及拡大に向けた新たな研究開発に着手 | プレスリリース

出典:NEDOニュースリリース(2021年7月15日)

以上のように、未来を予測することは難しい。科学が発達した現代においても、同じように未来を予測することが難しいことは、よく認識しておく必要がある。

参考までに、1967年に発行された「交通の図鑑」によれば、未来の自動車について、次のような説明がくわえられている。ホバークラフト型の自動車であるが、最近注目度が高まっている空飛ぶ自動車とも共通点が見られる。

床下から噴き出す空気の圧力で車台を路面から数10cm持ち上げ、後ろにふき出すガスで走る浮かぶ自動車が、米国フォードで計画されており、時速600kmが出せる

出典:山中忠雄ほか3名、小学館、1967年5月発行

過去は振り返ることができる!

脱炭素社会の実現に向け、自動車、航空機、船舶など多様なモビリティー分野において大きな変革が起きようとしている。過去にも大きな変革が行われ、成功した事例、失敗した事例が山積している。様々な事象の過去を振り返ることで、モビリティー分野における未来予測の一助とする。

2010年代にLED照明器具への切り換え

照明器具の切り換え

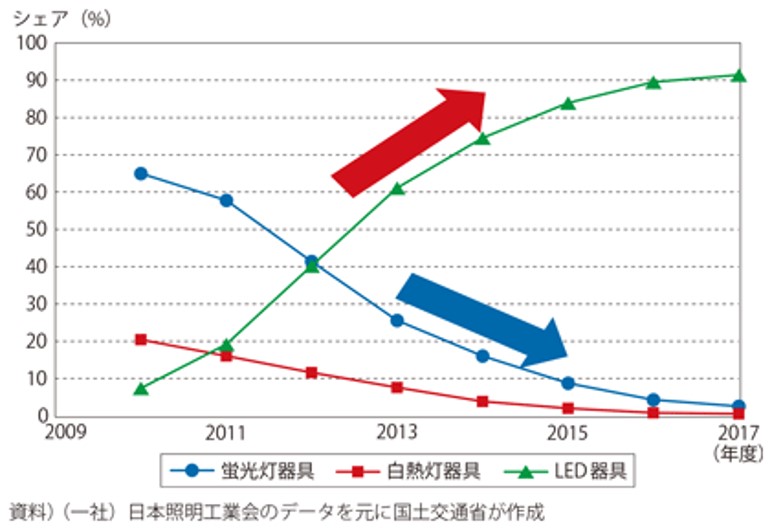

2010年代に、照明器具全体に占めるLED照明の占める割合が一気に拡大した。

2011年3月に東日本大震災が起きたが、この2011年における照明器具の中心は蛍光灯器具が65%を占めており、白熱灯器具は12%、LED照明器具は7%であった。それが2017年には、LED照明器具が91%に急増し、蛍光灯器具は4%、白熱灯器具は1%未満へと急減したのである。

このようなLED照明の普及を後押しした背景には、1990年代から提唱されてきた「地球温暖化問題」に加えて、「東日本大震災後の電力ひっ迫」に対応するための省エネ政策の推進があった。

当初は政府主導により官公施設や商業施設を中心に、既存の照明からLED照明への切り換えが進められ、社会におけるLED照明の認知度が上がることで、量産化によりLED照明の低コストが進み、一般家庭用照明の切り換えが拡大したのである。

LED照明があたりまえになった今では、この2010年代に起きた照明器具の急速な切り換えに大きな驚きは感じない。しかし、必ずしも簡単に既存の照明からLED照明への切り換えが進んだ訳ではない。

高価なLED電球に驚き!

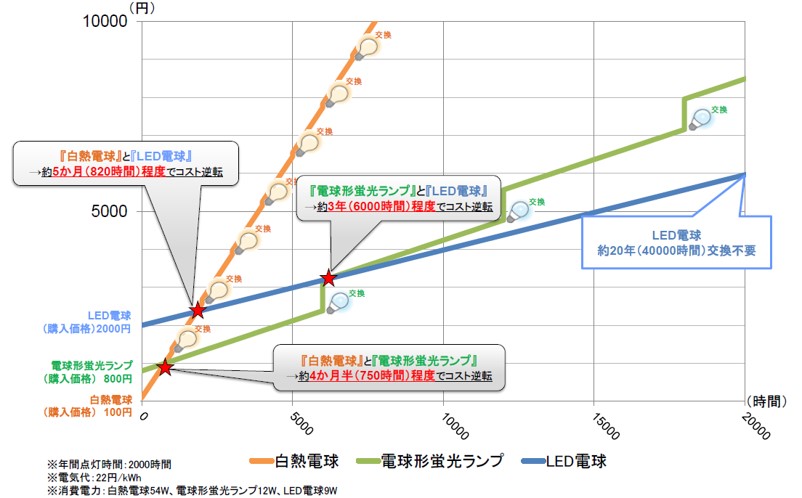

図2には、白熱電球、電球型蛍光ランプ、LED電球の諸特性を比較して示す。

エネルギー効率とは、電気エネルギーを可視光線(人間の目で見ることのできる波長の電磁波)にどれだけ効率良く変換できるかという指標である。一般的な白熱電球の場合は10%程度、蛍光ランプの場合は20%程度、LED電球は30~50%である。

●白熱電球(白熱灯)は、電球内部のタングステン・フィラメントを通電加熱し、その熱放射により発生する可視光線を利用する。そのため投入電力のわずか10%程度が可視光線に変換され、残り90%は不可視光線(赤外線、紫外線)や熱として捨てられる。

●蛍光ランプ(蛍光灯)は、低圧にしたガラス管内の水銀蒸気中で放電を行い、発生した紫外光を管壁に塗った蛍光体で可視光に変換する。そのため20%程度が可視光線に変換され、白熱電球と同じ明るさでも消費電力を低く抑えられる。

●発光ダイオード(LED:Light-Emitting Diode)は、電気エネルギーを直接光に変換する素子のため30~50%という驚異的なエネルギー変換効率を実現できる。そのため省エネ効果が極めて高く、政府はLED電球の普及を積極的に推奨した。

しかし、2012年12月の経済産業省公表資料によると、白熱電球の単価が100~200円であるのに対し、電球型蛍光ランプが700~1200円、LED電球は1000~3000円であった。当初、白熱電球に比べてLED電球の価格が桁違いに高く、誰もがLED電球は高価であるという認識をもった。

出典:経済産業省(2012年12月公表資料)

LED電球の経済性評価

そこで経済産業省は、白熱電球、電球型蛍光ランプ、LED電球について寿命を考慮したコスト試算を行い、LED電球が経済的にも優れていることをPRした。

すなわち、寿命が1000時間程度の白熱電球は、寿命が40000時間と長いLED電球に比べて交換頻度が高いため、約5か月間(820時間)の使用で白熱電球の合計コストがLED電球よりも高くなる。

また、電球型蛍光ランプとLED電球の比較でも、約3年(6000時間)の使用で電球型蛍光ランプの合計コストがLED電球よりも高くなる。

LED電球は、一般家庭用であれば約20年間使用できて交換不要であり、白熱電球、電球型蛍光ランプに比べて経済性に優れる利点を積極的にPRしたのである。

出典:経済産業省

2010年代、経済産業省はLED照明の普及に向けて、照明器具メーカーに向けて巧みに要請・規制を加えていった。すなわち、2008年の一般白熱電球の製造・販売の自粛要請、2010年の「照明器具の2020年目標」の設定、2015年の「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」施行である。

最後の詰めは、2019年の照明器具及び電球・ランプについて、新しい省エネ基準(トップランナー基準)等を定める省令及び告示の公布である。

LED照明の普及に向けた規制

一般白熱電球の製造・販売の自粛要請

2008年5月、経済産業省は非効率性や省エネ推進などを理由に、一般白熱電球の製造・販売の自粛を照明器具メーカーへ要請した。その結果、

●東芝ライテックは、いち早く反応して代替の効かない白熱電球を除き、一般白熱電球の製造を2010年3月に終了した。

●三菱オスラムは、政府要請に基づき2012年末に終了する計画だった一般白熱電球の製造を1年前倒して、2011年3月末に終了した。

●パナソニックも、業界の動向をみて、一般白熱電球の製造を半年前倒して、2012年10月末に終了した。

照明器具の2020年目標の設定

2010年6月に閣議決定された経済産業省「新成長戦略」「エネルギー基本計画」では、グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略の柱の一つに、高効率次世代照明(LED照明・有機EL照明)を2020年までにフローで100%、2030年までにストックで100%普及させる目標を設定した。

これを受けて、2014年9月、日本照明工業会「照明成長戦略2020」では、LED、有機EL、レーザーなど半導体照明(SSL:Solid State Lighting)の占有率を、2020年にフロー100%・ストック50%、2030年にストック100%の目標を設定した。

以上のように、2030年までにすべての照明器具をLEDや有機ELにするという国の目標が設定された。

蛍光灯の製造に関する規制

2013年には「水銀に関する水俣条約」が国連で採択され、2015年に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が施行された。

そのため、水銀灯は2020年12月末で原則として製造・輸出入が禁止された。また、2021年1月以降、蛍光灯器具と蛍光灯など水銀使用製品のうち基準を超えるものは規制対象となり、製造することができなくなった。

照明器具の省エネ基準規制

2019年4月、経済産業省は照明器具及び電球・ランプについて、新しい省エネ基準(トップランナー基準)等を定める省令及び告示を公布した。これがLED普及への最後の詰めとなった。

照明器具の省エネ基準は、蛍光灯器具、LED電球器具を一緒にして2020年を目標年度とする新基準(消費電力量あたりの照明器具の明るさ)が定められた。

電球の省エネ基準は、白熱灯、蛍光灯、LED電球を一緒にして2027年を目標年度とする新基準(消費電力量あたりのランプの光源の明るさ)が定められた。

エネルギー効率の順位は、白熱灯<蛍光灯<LED電球であることは明らかである。これらを照明器具として、さらに電球として横並びで省エネ型の製品を製造するトップランナー基準値を設定すれば、メーカーとしてはLED照明器具を選択せざるを得ない。その結果、

●東芝ライテックは、他社に先行して2017年3月をもって蛍光灯器具の製造を中止した。

●三菱オスラムは、2019年3月末までに全ての蛍光灯器具の生産を終了した。

●パナソニックも、2019年3月末をもって蛍光灯器具の生産を終了した。

LED照明普及策の主要ポイント

2010年代に進められた国内のLED普及策は、10年に満たない期間で成功裏に推進された。その主要ななポイントは以下の3点に集約される。モビリティー分野の変革に関しても、メーカー任せにせず、政府がより主体的に介入しリードする必要性を感じる。

●LED照明の普及に向けたインセンティブとして「地球温暖化問題」と「東日本大震災後の電力ひっ迫」があり、早い段階から政府としての最終目標「2020年における高効率次世代照明(LED照明・有機EL照明)」を設定した。

●高価格のLED照明への切り換えに関して、電球の交換寿命をベースに白熱灯照明や蛍光灯照明と比較することで、経済的な優位性を一般向けにも分かりやすく示すことができた。

●最終目標であるLED照明への移行に向けて、適切な時期に照明器具メーカーに対して政府から要請ならびに法規制をステップバイステップで施行することができた。

2010年代における航空機開発の失敗

近年、航空機開発においては、「三菱スペースジェットの失敗」と「ホンダジェットの成功」は大きな注目を浴びた。対象がリージョナルジェット機と小型ビジネスジェット機で単純比較は難しい。

しかし、戦闘機やヘリコプターを製造し、航空機部品の一次サプライヤーでもある重工メーカーが失敗し、航空機とは無縁の自動車メーカーが成功したのである。

「新しい航空機の開発でナンバーワンを狙った重工メーカーに傲慢な点はなかったであろうか?」、一方、「オンリーワンを狙った自動車メーカーは謙虚に開発を進めたのであろうか?」

三菱スペースジェットとは

2023年2月、三菱重工業は連結子会社の三菱航空機が進めていた国産初となる「三菱スペースジェット(MSJ、旧MRJ)」の開発事業からの撤退を発表した。三菱重工業が約1兆円、経済産業省も約500億円(1/2補助)を投入して開発を支援したが、20年間の努力もむなしく事業化は失敗に終わった。

2003年5月に経済産業省の助成事業で、国産航空機の研究開発が開始された。三菱重工業は全日本空輸の発注を受け、2008年4月にリージョナルジェット機「三菱スペースジェット(MSJ、旧MRJ)」の事業化を目的に、100パーセント子会社の三菱航空機を設立した。

三菱航空機は機体設計、型式証明取得、部品調達、顧客サポートなど、三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所は航空機試作、飛行試験、量産製造、ジャムコが航空機の内装を担当する。

また、2014年10月、民間航空エンジン分野における事業の競争力を強化を目的に、会社分割により三菱重工航空エンジン(MHIAEL)を設立した。

MRJの外観は一般的な小型ジェット旅客機と同様に、機体には後退翼を採用し、主翼下面にジェットエンジンを搭載している。機体にはアルミ合金が採用され、軽量化のため主翼・尾翼を炭素繊維強化複合材料(CFRP)としていたが、強度上の問題から後に主翼はアルミ合金製へ変更された。

MRJ70は76席とMRJ90は88席の2機種の開発を進め、機体の長さ33.4m(35.8m)、高さ10.4m、幅29.2mである。巡航速度は829 km/h、MRJ70の航続距離は1880、3090、3740m、MRJ90の航続距離は2120、2870、3770mである。欧州や米国の全域をカバーできる。

エンジンにはPratt & Whitney(P&W、プラット・アンド・ホイットニー)製のギヤードターボファンエンジン(GTF:Geard Turbofan)タイプの新型エンジンPW1215G(MRJ70)とPW1217G (MRJ90)を、燃費性能、静粛性、排気清浄度の観点から採用した。

後に、搭載するエンジンPW1200Gは、最終組み立てを国内で三菱重工航空エンジンが行う計画で、愛知県小牧市の三菱重工航空エンジン本社工場の生産ラインは、米国連邦航空局(FAA)によるP&Wのエンジン組立工場に対する承認を拡大することで製造証明を取得する予定であった。

MRJ開発の背景

1990年代、旅客数で50~100席程度の短距離輸送用のターボファンエンジン搭載の小型リージョナル・ジェット(RJ:Regional jet)は、必要な滑走路が短く低騒音のために注目が集まり、カナダ・ボンバルディアとブラジル・エンブラエルなどが販売機数を急速に伸ばした。

2000年代に入っても、ターボプロップ機を抑えてRJ市場の拡大が続いたことから、2002年に経済産業省は旅客数が30~50人程度の「環境適応型高性能小型航空機」と「環境適応型小型航空機エンジン」のRJ開発指針を示し、航空機市場への参入を推進した。

経済産業省、NEDOは、2003年4月から5年間、開発費は総額500億円(国は1/2補助)を計画し、主契約企業が三菱重工業、富士重工業(現SUBARU)と日本航空機開発協会(JADC)が協力する国家プロジェクトが開始した。小型航空機エンジンの開発はIHIが担当した。

プロジェクトでは、環境面への配慮からターボプロップ旅客機並みの優れた燃費性能を実現するため、機体は最先端の複合材料により軽量化し、空気抵抗を減らしす高性能化を目指した。

初期の頃のプロジェクト開発計画:

■軽量化や高性能化のための新技術を2004年までに開発し、2005年までに試験を実施

■2004年までに機体の概観、2005年に構想図、2006年までに製造図面、機体の試作・組立

■2007年に試作機の初飛行、2008年にかけて試験飛行を行い、2009年に型式証明を取得

■2009年までに最初の顧客(ローンチカスタマー)を確保できない場合は量産しない

2006年7月、英国ファーンボロ航空ショーで、RJ模型と開発計画(基本の90席機、小型の70席機、大型の96席機)を展示。30席機の市場には限界があり、21世紀前半にはアジアで航空需要の急成長が見込めると予測し、70~90席機に規模を拡大した結果、初飛行は2011年に計画修正。

MRJ/MSJの事業化の経緯

2008年3月、ローンチカスタマーとして、全日本空輸(ANA)が合計25機(うち10機オプション)の発注を公式発表。これを受けて2008年4月、三菱リージョナルジェット機(MRJ)の事業化を目的に三菱航空機が設立された。

(1度目の納期延期):2009年9月、胴体と主翼の設計変更により、2011年に初飛行、2013年にANAへ初号機納入の計画を、2012年第2四半期に初飛行、2014年第1四半期に初号機納入に見直した。

2010年9月、詳細設計の段階から製造段階に移行したと発表。

(2度目の納期延期):2012年4月、開発並びに製造作業の進捗の遅れから、2013年度第3四半期に初飛行を、2015年度半ば〜後半に量産初号機納入に見直した。

2012年7月、都市間航空運航で世界最大手の米国スカイウエスト航空から100機の大型発注。

(3度目の納期延期):2013年8月、パートナー各社と協力して装備品の安全性を担保するプロセスを構築するため、2015年第2四半期に初飛行、2017年第2四半期に初号機納入に見直した。

2014年2月、MRJの量産計画を発表。愛知県内の製造拠点に加え、神戸造船所や松阪工場でも部品を製造し、県営名古屋空港近くに機体の最終組立工場を建設し、2016年上期の稼働を目指す。

2015年1月、 日本航空(JAL)から32機を受注。納入は2021年に開始される予定と発表。

2015年11月、県営名古屋空港でMRJ実験機(2014年10月にロールアウト)の初飛行に成功。

(4度目の納期延期):2015年12月、試験工程から量産初号機の納入までの全体スケジュールを精査した結果、量産初号機の納入時期を2017年第2四半期から1年程度先に延期すると発表。

(5度目の納期延期):2017年1月、機体を制御する電子機器の配置見直しなどの設計変更が生じ、量産初号機の納入時期を2018年半ばから2020年半ばへと2年間延期すると発表。

理由は耐空証明を行う際に新たな認定要件が判明したためで、過去5回の納期延期のうちの4回は共通して認証に関する何らかの不備であり、開発作業をやり直す必要があったことを明らかにした。

2018年12月、型式証明(TC:Type Certificate)取得のための飛行試験の許可証である型式検査承認(TIA:Type Inspection Authorization)を国土交通省航空局(JCAB:Japan Civil Aviation Bureau)から取得した。

2019年6月、開発中のリージョナルジェット機を三菱スペースジェット(Mitsubishi SpaceJet)と改称することを発表。標準型のMRJ90(座席数88席)は「SpaceJet M90」、短胴型のMRJ70(座席数76席)は「SpaceJet M100」、長胴型MRJ100Xは「SpaceJet M200」に変更された。

まずは、SpaceJet M90を開発し、M90を基にM100を開発する。 M100は米国をはじめとするグローバル市場のニーズに最適化された機体で、米国のリージョナル機の座席数や最大離陸重量を制限する労使協定「スコープクローズ」にも準拠するとした。

(6度目の納期延期):2020年2月に北九州空港に三菱スペースジェット向け格納庫のエプロン及び誘導路が提供開始され、航空機整備及び飛行試験の拠点として稼働したが、試験遅延により年内のTC取得が難しくなり、量産初号機の納入時期を2021年以降への延期を発表した。

2020年3月、型式証明取得に向けた実験機(JA26MJ)が名古屋空港で初飛行に成功した。一方、新型コロナウィルスの感染拡大で、3月下旬から北米試験拠点では外出制限などにより十分な飛行試験が困難な状況にあり、JA26MJの渡米にも影響が出る可能性が報じられた。

2020年5月、開発費の半減や量産機の生産中止など、開発計画の大幅見直しが報道され、同年6月には、三菱航空機がスペースジェットの開発態勢の大幅縮小を発表した。

同年10月、三菱重工業は2021年~2023年度までの中期経営計画を発表し、M90の開発活動は一旦立ち止まり、再開のための事業環境整備に取り組むとした。ただし、型式証明の文書作成プロセスは継続する。泉沢清次社長は、開発の遅延と凍結の理由を「ノウハウや経験が欠けていた」と説明した。

2023年2月、三菱重工業は、今後も採算が取れないと判断しMSJの開発中止を発表した。三菱航空機は、三菱重工業に資産を移管するなどの準備を経て清算する。国土交通省は同年付で初号機を含み残る4機の登録を抹消した。

当初、2011年に初飛行、2013年に最初の顧客となる全日本空輸へ機体納入の予定であった。しかし、2009年9月に型式証明(TC)取得に絡む設計変更を理由に納入延期、2015年11月に実験機での初飛行に成功するが、設計変更、検査態勢の不備、試験機の完成遅れが相次ぎ、合計6度の納期延期を繰り返した結果、2023年2月にMSJの開発中止に至った。

当初の開発計画の甘さと、米国連邦航空局(FAA)からの型式証明(TC)取得の迷走が際立ち、機体の納入が10年遅延する中で、市場動向の変化に追随できなかった。

開発失敗の原因

当初の開発計画の甘さ

納期延期の原因は、設計荷重の見直しや、各種システムの系統設計に関わるもので、基本設計の段階に立ち戻っての変更が900件以上に及んだ。端的に言えば、民間航空機として安全性を担保する型式証明(TC)を取得するための技術的な検討が不十分であった。

一方、2019年10月、米国Trans States Holdings(TSH)が100機購入の契約を解消した。理由は米国の労使協定「スコープ・クローズ」をMRJ90機では満たせないためで、労使協定が将来緩和され、MRJ90機(標準座席数88、最大離陸重量43トン)が運航可能と考えた見通しの甘さがあった。

型式証明取得の迷走

本来、日本企業の設計や製造を審査して承認するのは、日本の国土交通省航空局(JCAB:Japan Civil Aviation Bureau)であるが、JCABに新型旅客機の型式証明審査が行う常設部門はないため、JCABと米国連邦航空局(FAA)の型式証明を同時取得する方針で計画された。

1962年初飛行の双発ターボプロップエンジン旅客機(YS-11)や、1978年初飛行の双発ビジネスジェット機(MU-300)の開発で、FAAの型式証明を取得して輸出につなげた実績に基づいて進められたが、過去の成功体験が全く通用しなかった。

また、4度目の納期延期で、2016年秋以降にカナダのボンバルディアや米国ボーイングのエンジニアら外国人技術者を300名程増やし、型式証明の取得を目指した。しかし、その後も基準に適合しない不備が見つかり、今後数年にわたり1000億円/年前後の出費が必要になる可能性示された。

機体の納入が10年遅延

設計変更による性能低下などで、テスト飛行時点では最高巡航高度と巡航速度でライバルのブラジル製エンブラエル機に劣っていた。その後、エンブラエル機もMRJと同じP&Wのエンジンを搭載することで、技術的な優位性は完全に消えた。ライバルのエンブラエル機を過小評価した結果である。

また、6度目の納期延期で2020年には投資額が6千億円に膨らみ、投資回収には20~30年間で1500機程度を販売する必要があった。しかし、この時点での受注機は307機にすぎなかった。

市場動向の変化

6度の納期延期の間に競合のブラジル・エンブラエル機が市場を席巻し、MSJの入る余地は限定された。最終的に1兆円に上る開発費が投入されたが、事業性について不透明感が強まり、費用回収の目途が立たないとして事業中止に至った。

一方で燃費性能に優れたターボプロップ機への注目度は高まっており、2021年8月にはエンブラエルが胴体後方に双発ターボプロップエンジンを搭載した静粛性に優れる旅客機構想を発表している。また、GEアビエーションはGE Catalystと称される新型ターボプロップエンジンを開発している。

2024年3月、経済産業省は、国内旅客機の事業化に向けた新たな戦略をまとめた。今後、官民合わせて4兆円を投じ、2035年までに単通路機の量産や、脱炭素に対応した次世代機の開発をめざす計画である。

新戦略では、MSJ失敗の原因を〈1〉安全認証の理解と経験不足〈2〉海外の部品会社との連携不足〈3〉市場環境の変化〈4〉政府の支援不足と総括した。その上で、国際標準化団体との連携、海外メーカーとの連携、国内企業の連携、主力事業と成長市場の両面での事業化、官民で事業を推進する体制作りが必要とした。

次世代戦闘機開発に向けて

現在、三菱重工業は、英国、イタリア、日本で共同開発している航空自衛隊の次期戦闘機の開発を進めている。しかし、これは従来の延長線上の企業活動に戻ったに過ぎず、巨費を投じて失敗したMSJの教訓を生かすものではない。新しい挑戦に期待したい。

2022年12月、日英伊は「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)」を立ち上げた。日本のF2戦闘機の退役が始まる2030年代半ばに導入を計画してきた次期戦闘機構想と、英国とイタリアがすでに着手していた戦闘機「テンペスト」の開発計画を統合し、共同開発によりコストを下げるのが狙い。

2023年9月、三菱重工業は、英国とイタリアの企業と進める次期戦闘機開発で、英航空・防衛大手のBAEシステムズ、イタリアの防衛大手レオナルドの3社間協定に合意した。2035年の戦闘機配備に向けて3社で情報を共有し、長期的な役割分担や戦闘機のコンセプトの策定などを進める。

次期戦闘機開発では、高いステルス性能や無人機と連携して戦う能力を備えることが想定されている。

2024年3月、政府は、新たな航空機産業戦略の策定を公表した。官民で国内での完成機事業を確立させ、2035年までに世界的に需要の見込める単通路機の量産や、脱炭素対応の次世代機の実現をめざす。政府は生産基盤整備の支援などを進めて安全保障体制を強化し、国内航空機産業の拡大を見込む。

新戦略は、三菱重工業の国産ジェット旅客機「三菱スペースジェット(MSJ)」の開発撤退の要因を明らかにし、MSJで経験や人材が蓄積され、完成機事業の素地は整いつつあることをベースに策定する。

2024年3月、政府は日英伊が共同開発する次期戦闘機の第三国輸出を解禁するため、これを解禁する方針を閣議決定し、国家安全保障会議の9大臣会合で防衛装備移転3原則の運用指針を改正した。

運用指針には、輸出対象を英伊と開発中の次期戦闘機に限定し、輸出先も「国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用を義務付ける国際約束を締結している場合に限る」とし、米英豪など計15か国に限定した。さらに、実際に輸出する際は与党の事前審査を経て、個別案件ごとに閣議決定する。

2024年3月、日英伊は、共同開発事業を管理する国際機関「GIGO(ジャイゴ)」を今秋に発足させる。4月以降、開発を担う民間の共同企業体(JV)に参加する各国企業との間で、作業分担の協議を本格化させる。1機あたりの開発コストを下げるには、輸出を促進して量産することが不可欠となる。

第3世代機以降は、長射程のレーダーとミサイルの搭載でパイロットの目視範囲外での戦闘が可能。第4世代機でレーダーや通信などの能力が向上し日本はF2やF15を配備。第5世代機は、敵に探知されにくいステルス性能や高精度なセンサー、高い情報処理能力を保有。日本は米国製F35を計147機購入する。

次期戦闘機である第6世代機は、第5世代機の機能を強化し、無人機と連携することを想定している。人工衛星の情報なども瞬時に共有し、「高度ネットワーク戦闘」と呼ばれる戦い方を実現する。

第6世代機を巡っては、フランス、ドイツ、スペインも国際共同開発に着手しており、米国も開発を検討中。2023年版防衛白書によると、中国軍は第4、5世代機を計約1500機保有している。

2010年代におけるホンダジェットの成功

2022年10月、米国Honda Aircraft Company Inc.(HACI、ホンダ エアクラフト)が新型「HondaJet Elite II」を発表。小型ビジネスジェット機「HondaJet Elite」を刷新し、燃料タンクを拡張し、航続距離を従来機から204km延ばして2865km、最大離陸重量は5035kgに増強した。

2023年前半にはエンジンの出力を制御し、自動で速度を一定に保つオートスロットル機能、2023年後半には緊急着陸装置を導入し、機体運用の安全性を高める。

全米航空機製造者協会(GAMA)によると、HondaJetの納入機数は2021年に37機であり、競合するブラジル・エンブラエルの「フェノム100EV」、米国テキストロン・アビエーションの「セスナ・サイテーションM2」を抑え、小型ジェット機分野では5年連続のシェア首位となった。

HondaJet(ホンダジェット)とは

2004年7月、航空機エンジン製造のため、本田技研工業は子会社のHonda Aero, Inc.(HAI、ホンダ エアロ)を米国ノースカロライナ州バーリントンに設立した。

2004年10月、小型ビジネスジェット用エンジンの開発・販売に向け、ホンダ エアロとGEアビエーションの合弁会社であるGE Honda Aero Engines LLC(エアロ エンジンズ)を米国オハイオ州シンシナティに設立した。

その後、2006年8月には、「HondaJet」の開発・製造・販売を行うHonda Aircraft Company(ホンダ エアクラフト)を分社し、米国ノースカロライナ州グリーンズボロに設立した。

HondaJetは、主翼上面にエンジンを取り付けて、従来は胴体内部に必要であったエンジン支持構造が不要となり、胴体内のスペースが30%以上も拡大し、客室内の騒音や振動が軽減された。また、軽量化のために炭素繊維強化プラスチック(CFRP)が採用されている。

航続距離を伸ばした改良版「HondaJet Elite(エリート)」は、乗員を含む最大7人乗りで、長さ12.99m、高さ4.54m、幅12.12m、エアロ エンジンが開発したHF120ターボファンエンジンを搭載し、最大運用高度:13106m、最大巡航速度:782 km/h、航続距離:2261 kmである。

現在は、さらに航続距離を伸ばした「HondaJet Elite S」、「HondaJet Elite II」をラインアップしており、2022年2月時点で世界で約200機以上が運用されている。

出典:本田技研工業

HondaJet開発の背景

本田技研工業創業者の本田宗一郎の飛行機好きは有名で、1962年に航空機事業参入を宣言して研究所内で細々と研究が進められた。1986年に航空機開発に着手し、米国ミシシッピ州立大学ラスペット飛行研究所を拠点に、航空機の基礎研究、複合材料技術、航空機用エンジンの研究を開始した。

1993年3月、世界初のオールコンポジット製実験機(MH-02)の初飛行に成功。6人乗りの機体はCFRP製で軽量化し、主翼は高翼式としてNASAで研究されていた前進翼を採用、双発のエンジンは主翼の上部に取り付ける斬新な構造である。

出典:本田技研工業

1996年8月、MH-02で170時間に及ぶ飛行試験を終了した。その後、経費のかかる航空機の研究開発終了も検討されたが、1997年には、藤野道格が「HondaJet」のコンセプトスケッチを描き、航空機の研究継続を懇願した結果、プロジェクトリーダーとして推進することになる。

HondaJet事業化の経緯

2003年12月、「HF118」エンジンを自社開発し、搭載した「HondaJet」実験機による飛行試験を開始した。静粛性を目指した主翼上面へのエンジン配置、空気抵抗の低減を実現した自然層流翼・ノーズなどの新技術を採用し、従来機と比較して燃費やキャビンの広さを格段に向上させた。

2006年7月、本田技研工業は、「HondaJet」で航空機市場への参入計画を発表。

2010年12月、 米国連邦航空局(FAA:Federal Aviation Administration)の型式認定に向け、量産型初号機を開発。ピードモント トライアッド国際空港から離陸し「HondaJet」の初飛行に成功した。

2013年12月、FAAより型式検査承認(TIA:Type Inspection Authorization)を取得。今後、認定試験用「HondaJet」にFAAパイロットが搭乗し、型式証明(TC:Type Certificate)の取得に向けた最終的な認定飛行試験を行うことが承認された。

2013年12月、ホンダ エアクラフトのカスタマーサービスセンターが、FAAの連邦航空規則(FAR)Part 145に定める航空機整備工場の認定を取得。また、エアロ エンジンズのターボファンエンジン「HF120」が、連邦航空規則のPart33が定める型式証明を取得した。

エンジンの組み立ては、マサチューセッツ州リンのGE工場で進行中で、2014年に量産段階に入り次第、ノースカロライナ州バーリントンのホンダ エアロの工場に移管予定。

2014年6月、「HondaJet」量産1号機が、ピードモントトライアッド国際空港で初飛行に成功。

2015年3月、米国ノースカロライナ州バーリントンにあるホンダ エアロの航空機エンジン工場が、FAAによる連邦航空規則のPart 21が定める製造認定(PC:Production Certificate)を取得。

2015年12月、「HondaJet」がFAAから型式証明の取得。ホンダ エアクラフトは、米国ノースカロライナ州グリーンズボロ市の本社で「HondaJet」の引き渡しを開始。

2016年7月、ホンダ エアクラフトが、FAAから「HondaJet」の製造認定を取得。

HondaJetの事業拡大

米国連邦航空局(FAA)からの型式証明の取得後、市場拡大を目指して「HondaJet」の型式証明を様々な対象国から取得している。

■2016年3月、メキシコ通信運輸省民間航空局(Civil Aviation Safety Authority of Mexico)

■2016年5月、欧州航空安全局(EASA : European Aviation Safety Agency )からは、

「HondaJet」と共に小型ジェットエンジン「HF120」の型式証明を取得

■2017年8月、ブラジル民間航空局(Brazilian National Civil Aviation Agency)

■2018年10月、インド民間航空局(Directorate General of Civil Aviation)

■2018年12月、国土交通省航空局(Japan Civil Aviation Bureau)

一方で、主に航続距離の延伸と機体運用の安全性などを盛り込み、「HondaJet」のアップグレードに向けて開発が継続されている。

■2018年5月、「HondaJet Elite」を発表し、航続距離を約396 km延長(2661km)、客室内の静粛性向上、離着陸時および飛行時の安定性や安全性の機能を強化。

■2021年5月、「HondaJet Elite S」を発表し、最大離陸重量を200ポンド(約91kg)増加、パイロットの負荷を軽減し、機体運用の安全性を向上。

■2021年10月、「HondaJet 2600 Concept」を発表し、航続距離4862km、全長17.62m、翼幅17.29m、全高4.84mに拡大され、最大11人乗り、最大運用高度は約14326m、最大巡航速度は約834km/hに向上し、2028年頃の販売を目指して開発。

■2022年10月、「HondaJet Elite II」を発表し、航続距離を約204km延長(2865km)、燃料タンクの拡張、最大離陸重量増加、機体運用の安全性を向上。

■2025年2月、新型ビジネスジェット機「HondaJet Echelon(エシュロン)」のテスト機の製造をノースカロライナ州で始めた。高燃費性能で、小型機として初めて無給油で米国を横断できる。2026年にはテスト機で初飛行し、2028年の型式証明取得をめざす。ライトジェット機で、最大定員は乗員合わせて11人。

空飛ぶクルマに向けて

新型航空機については、まず型式証明を取得し、その後に当局の安全要求規定に従い、航空証明の発効・許可などを受ける必要がある。その型式証明は、材料・設計・製造工程を特定した型式が、航空法の全要件に適合していることを証明する必要がある。

現在開発中の「Honda eVTOL」は、離着陸用のロータ8機、推進用のローター2機を備え、機能分散により高い冗長性と旅客機並みの安全性を実現する。また、ローターの小径化により圧倒的な静粛性を実現し、離着陸時や飛行時の周辺環境への影響を最小限に抑える。

一方、開発中の空飛ぶクルマの多くが、蓄電池のみで飛行する「All Electric eVTOL」で、航続距離が100km前後の都市近郊移動を想定している。「Honda eVTOL」は、ガスタービン・ハイブリッド・パワーユニットを搭載し、航続距離400kmで都市間移動を想定している。

出典:本田技研工業

今後、空飛ぶクルマなどの次世代航空機の開発は避けて通れない。「HondaJet」の開発は、これらを成功に導くための興味深い事例といえる。

航空機業界では機体メーカーとエンジンメーカーは、それぞれ別個に存在しているが、本田技研工業は両方を独自に開発した。時間を要したが、航空機の全体像を把握するためには必要なプロセスであった。全体像が分かれば、ショートカットが可能である。次の一手が待ち遠しい。