はじめに

はじめに 今、注目されている天然水素(Ⅱ)

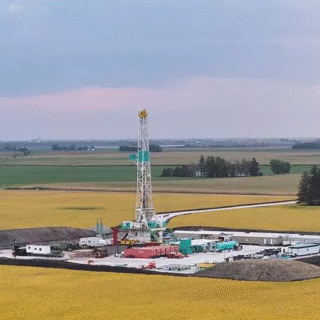

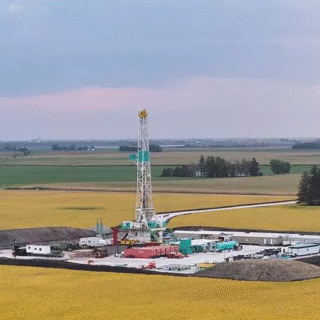

カーボンニュートラルの鍵となる可能性から「天然水素」への期待が高まり、高純度の天然水素を大量に発見し掘削する取り組みが世界各地で加速している。現在、天然水素の探索案件や各種機関による調査は、米国、フランス、豪州の政府機関・大学と各国のスタートアップ企業が主体である。

はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  はじめに

はじめに