エネルギー

エネルギー 水素基本戦略の改訂について(Ⅱ)

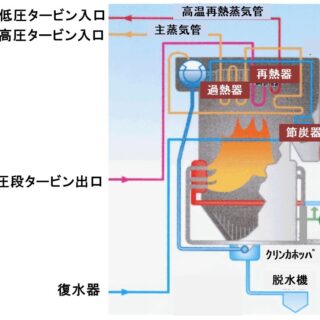

水素基本戦略の改訂では、新たに①水素供給(水素製造、水素サプライチェーンの構築)、②脱炭素型発電、③燃料電池、④水素の直接利用(脱炭素型鉄鋼、脱炭素型化学製品、水素燃料船)、⑤水素化合物活用(燃料アンモニア、カーボンリサイクル製品)を重要戦略分野とし、重点的に取り組む。

エネルギー

エネルギー  エネルギー

エネルギー  エネルギー

エネルギー  エネルギー

エネルギー  エネルギー

エネルギー  エネルギー

エネルギー  再エネ

再エネ  再エネ

再エネ  再エネ

再エネ  再エネ

再エネ