世界的に異常気象を引き起こしている地球温暖化問題と、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発した世界的なエネルギー危機を背景に、米国や英国を中心に次世代エネルギーの開発が加速されている。

中でも、核融合の実用化は早くても2050年以降という予測が多かった中で、2024年にも核融合発電を始めるというベンチャー企業が出てきており、急速に注目度が上昇している。

なぜ、注目が集まるのか?

世界的に異常気象を引き起こしている地球温暖化問題への対策と、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発した世界的なエネルギー危機を背景として、従来の化石燃料からの脱却を目指す次世代エネルギーの開発が米国や英国を中心に加速されている。

2022年11月、米国ローレンス・リバモア国立研究所の国立点火施設(NIF:National Ignition Facility)で、核融合反応を起こすために投入したエネルギーよりも多くのエネルギーを発生させることに世界で初めて成功したことが、大きな話題となった。

また、2023年5月には、米国核融合スタートアップのHelion Energy(ヘリオン・エナジー)が、核融合反応で発電した電力を2028年までにマイクロソフトに供給する契約を締結したことも、おおきな注目を浴びた。

これまでの核融合炉開発は、国際協力でフランスに建設中の国際熱核融合実験炉(ITER)に代表されるトカマク型磁気閉じ込め核融合炉が、実用化に最も近いとして進められてきた経緯がある。

しかし、上記の米国ローレンス・リバモア国立研究所の成果は、大型レーザによる慣性閉じ込め核融合炉(レーザ核融合)を使い、Helion Energyが進めているのは逆転磁場配位型磁気閉じ込め核融合炉によるもので炉型が大きく異なっている。

さらに、Helion Energyは、2024年にも発電運転を始めて商用発電開始は2028年と設定し、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)発のスタートアップCommonwealth Fusion Systems(CFS)は、2025年にも核融合炉を稼働させて2030年代初頭に商用発電を開始する計画を公表している。

核融合発電とは?

既存の原発との違い

核融合発電と既存の原子力発電では、発電原理が異なる。核融合発電は核融合反応からエネルギーを取り出すが、既存の原子力発電所は核分裂反応で発生する熱を利用して発電する。

そのため、既存の原発では原子炉の中で核分裂反応が連鎖的に起こるため、暴走しないように制御しながら運転する必要があるが、核融合は原理的に暴走が起こらない。さらに、核分裂による発電は高レベル放射性廃棄物を排出するが、核融合発電は放射性廃棄物が出るが高レベルではない。

また、既存の原発では燃料に鉱物ウランを濃縮して用いるが、核融合発電の燃料は一般に水素の同位体である重水素と三重水素が用いられ海水中から取り出せる。ただし、核融合反応を持続させるには高温・高圧状態が必要で、現時点では技術的に困難であり実用化は2050年前後と考えられてきた。

これまで核融合炉開発では、磁場により超高温プラズマを保持する磁気閉じ込め核融合炉と、大出力レーザなどを使って極短時間の爆縮を繰り返す慣性閉じ込め核融合炉の2炉型が主流であった。

慣性閉じ込め核融合炉は高繰り返し爆縮を行うという技術的な困難さもあり、入力と出力が等しくなる臨界プラズマ条件が達成出来ていない。そのため、1950年代に旧ソ連で開発されたトカマク型磁気閉じ込め核融合炉が最も実用化に近い炉型といわれてきた。

重水素と三重水素による核融合反応を持続的に起こすためには、プラズマの温度、密度、閉じ込め時間が重要パラメーターである。外部から加熱等で注入するエネルギーとプラズマの核融合反応で生じるエネルギーが等しい状態は臨界プラズマと呼ばれている。

この臨界プラズマを維持するための条件がローソン条件である。代表的なローソン条件としてよく取り上げられる値は、プラズマ温度:1億℃、密度:100兆個/cm3、閉じ込め時間:1秒である。

磁気閉じ込め核融合炉による発電の仕組み

磁気閉じ込め核融合炉は、超高温プラズマを保持するため強力な磁場と超高真空が必須で、大型の真空容器の外側に超伝導コイルが巻かれている。燃料には核融合反応が起きやすい重水素(2H または D 、デューテリウム)と三重水素(3H またはT、トリチウム)が用いられ、DーT反応と呼ばれている。

自然に存在する水の電気分解などで重水素は比較的容易に取り出せるが、希薄なトリチウムの取り出しは難しく、核融合炉内側のブランケット内にリチウム(6Li)層を入れ、核融合反応で発生した中性子照射によりトリチウムに変換して回収し、重水素と共にプラズマ中に燃料として注入されている。

ブランケットはカセット方式の壁を並べたもので、最内面のベリリウム(Be)層に高速中性子が衝突して減速されると中性子数が増え、次のリチウム(6Li)層に衝突して中性子を止める構造である。このブランケットは高速中性子を止めるために厚みが1mで、2年前後で取り換える必要がある。

プラズマを1億℃以上の超高温にするため1MeV程度の大出力粒子ビーム、あるいは大出力の電磁波(高周波)が使われる。核融合反応で発生するのはヘリウム(He)と中性子で、Heのアルファ崩壊で生じたアルファ線はステンレス鋼製の厚いブランケットに吸収され熱エネルギーに変換される。

この熱をブランケット内の配管中を流れる冷却水で取り出し、蒸気発生器で高温高圧の蒸気に変換して蒸気タービンを回転させ、発電する仕組みが一般的に考えられている。

磁気閉じ込め核融合炉のプラズマは、非常に微妙な制御の上で核融合反応を続けるため、予想外のことが起きると保温特性が低下して温度低下が起きるため、自動的にDーT反応速度が低下して停止する。そのために安全性は高いといわれている。

また、核融合炉から排出されるのはヘリウムのみで、使用済燃料は出ないために高レベル放射性廃棄物はない。しかし、中性子照射により定期交換するブランケットや、運転終了した核融合炉の中心部分は、ベータ線やガンマ線を出す放射性廃棄物(高ベータ・ガンマ廃棄物)であり管理は必要。

ただし、核融合炉用に低放射化フェライト鋼が開発されており、その放射線の減衰は比較的速く、100年程度で大部分は再使用可能なレベルに低減するため、管理が必要な廃棄物は少量である。

国際熱核融合実験炉(ITER)計画

ところで、核融合炉開発は1990年代半ばから大きく減速している。これは国際協力で進めている国際熱核融合実験炉(ITER)計画の大幅な遅れが原因である。

1985年にITER構想は始まり、米国、ソ連、日本、EUが参加した。その後、1999年の米国脱退、2001年のカナダ加入、2003年の米国復帰とカナダの脱退など出入りがあり、2003年以後に中国、韓国、インドが参加し、2007年に実施主体となるITER国際核融合エネルギー機構が発足した。

各国の経済状況と利害が複雑に錯綜することで、完成時期は2025年、実証は2030年以降に5万kWの加熱で50万kWの熱出力を得るのが目標で、入力エネルギーに対する出力の比は10倍以上。ITERはフランス南部のサン・ポール・レ・デュランスに建設中で直径26m、高さ14.5m、遮蔽体を含む総重量は約9000トンである。

予算はEUが45%、残りの6カ国が約9%ずつ負担する協定である。総建設費は当初予定の5000億円から約2.5兆円を超えるされ、運用費用も含めるとさらに数兆円が追加で必要になる可能性が高い。

現時点で、ITERなど多くの実験炉では、中性子対策に予算をかけられず、核融合を起こさない模擬燃料でプラズマの温度を高める実験を進めている。ITERではプラズマでの実験が2025年に始められる予定で、その後、中性子対策を施すため、核融合の実験開始は2035年となっている。

ITERの建設遅延

2023年7月、国際熱核融合実験炉(ITER)の建設が苦境に陥っていると報じられた。核融合を起こす真空容器の組み立て状況などに問題が見つかり、2025年の建設完成、2035年の核融合燃焼の実施が大幅に遅れる懸念が浮上している。

ITERの直面している3課題:

●第一が真空容器の溶接で、ドーナツ形真空容器は外径16mで、角度40°分に相当する9個のステンレス鋼製モジュールに分けて製造され、ITERサイトで精密溶接される。フランス原子力安全局(ASN)は、溶接精度に狂いが生じており工事の進行を認めていない。

ASNは放射線防護や耐震性についても課題を投げかけている。建設主体のITER機構は、これらの課題について規制当局を納得させる改善案と裏付けデータを提出する必要がある。

●第二は真空容器の外側に付けられる熱遮蔽板(サーマルシールド)の冷却用配管に割れが見つかった。遮蔽板に冷却用配管を溶接した際の残留応力と遮蔽板を化学薬品で洗浄した際に残った化学物質との相互作用による応力腐食割れとみられる。補修が進められているが、同様な溶接個所は多数ある。

●第三に真空容器内側の第一壁の素材を毒性のあるベリリウムからタングステンに置き換える議論がある。英国の核融合実験炉JETではベリリウムがプラズマに混じりこむ現象が観測され、安定プラズマを得ることが難しいとの指摘もあるが、ベリリウム製耐熱タイルは製造分担国(ロシアや中国など)と契約済みで、変更に慎重な国もあり合意ができていない。

ITERは核融合実現を目指す世界のフラッグシップ的な役割を担ってきたが、ここへきて国際共同プロジェクトの弱点が露呈している。部品を多数の国で分担して製造、現地で組み上げるため技術力や品質管理能力の差による問題が大幅な遅れを引き起こしている。

2024年7月、ITERの稼働時期が、従来計画の2025年から早くとも2033年に先送りになった。計画の遅延や不具合のあった部材の修理に伴い、費用もこれまでの想定より50億ユーロ(約8700億円)ほど増え、総事業費は遅延などを受けて250億ユーロ近くに達する見通しである。

2024年11月、ITER機構のピエトロ・バラバスキ機構長は、運転開始を2025年から2034年に9年遅らせると明らかにした。コロナ禍の影響などで工事が遅れているためで、技術的ハードルが低い重水素同士の核融合反応を初期運転と定義し、開始目標を2034年にした。

さらに、重水素とトリチウムの核融合反応を伴う本格運転も2039年に延期した。

総額5兆円にも迫る大プロジェクトである。2極化が進む国際情勢を鑑みると、今後の中国、ロシアなどの国際共同プロジェクトからの去就が心配される。その場合は、ITER計画自体がとん挫する可能性がある。ベンチャーによる核融合炉の商用化が先行すれば、なおさらである。

海外における核融合開発

ITERは発電システムの検証を含まない核融合実験炉であり、ITER終了後に各国が原型炉を建設し、その後に商用炉に進む予定であった。しかし、ITERの大幅な建設遅れが原因で、一部の国では個別に原型炉(DEMO:DEMOnstration Power Station)の開発に向けて動いている。

DEMOは各国・地域が、それぞれの地域で開発・建設する。

EUは「EU DEMO」(発電出力:200万kW、竣工予定2050年頃)、日本は「JA-DEMO」(150万kW、2045年頃)、韓国は「K-DEMO」(50万kW、2037年頃)である。中国のDEMOは「Chinese Fusion Engineering Testing Reactor(CFETR)」(100万kW、2025年頃)と「The prototype fusion power plant (PFPP) 」(100万kW、2060年頃)の2段階で進められている。

今後、建設が予定されるDEMOはITERに比べてさらに大型化するため、建設コストが10兆円近くになる可能性もあるといわれ、その先の商用炉までには天文学的な費用を要する可能性のある。

欧州(EU)

2014年、欧州の核融合研究の統括組織として、欧州連合、英国、スイス、ウクライナの30の核融合研究団体や大学からなる「EUROfusion(ユーロフュージョン・コンソーシアム)」が設立された。

EUROfusionでは、ITER実験の準備と核融合発電実証プラントDEMOのコンセプトの開発などに関する共同研究プログラム(Euratom Horizon 2020)が実施されている。

2022年2月、英国オックスフォード近郊の欧州トーラス共同研究施設(JET:Joint European Torus)での実験では、重水素と三重水素を核融合した時の発生エネルギー量が5秒間で59MJ(約1.1万kW)と、1997年の実験結果(4秒間、21.7MJ)に比べて2倍以上を達成したことを発表した。

1997年の実験では、ドーナツ型真空容器(内容積:80m3)内側の第一壁には炭素を使ったが、放射性同位体である三重水素を吸収することが明らかとなり、今回はITERの稼働条件を模倣してベリリウムとタングステンを使い吸収率を1/10以下とし、プラズマ安定化の調整が行われた。

2023年12月、欧州各国の研究機関で構成するユーロフュージョンは、JETで2022年に発表した記録と比べ約2割増の69MJのエネルギー発生量を達成した。1983年に運転を開始したJETの運用では最後となる。研究は英国原子力公社(UKAEA)の核融合炉開発プログラム「STEP」に引き継がれる。

英国

英国は2040年までに原型炉を建設し、その後、商用炉をめざす計画である。

2021年10月、英国核融合戦略を発表し、プロトタイプの商用核融合炉の建設地候補の選定を進めている。10月末から英国グラスゴーで開催されたCOP26でも、最終日に核融合炉に関するセッションが設けられた。

2022年3月、Tokamaku Energyは、に民間の核融合ベンチャーとして世界で初めて「プラズマ温度1億度」を達成し、2023年現在、累計調達金額は2.5億ドル(約350億円)で世界で注目されている。

2023年1月、英国原子力公社(UKAEA)のカルハム・キャンパス内に、カナダの核融合ベンチャーGeneral fusionと建設するデモンストレーション施設の建設を発表。両社が開発する核融合施設は2026年に試運転を開始し、2027年初頭にはフル稼働する計画である。

また、2023年1月、UKAEAと英国のスタートアップFirst light fusionは、オックスフォードシャーのUKAEAカルハム・キャンパス内にFirst light fusionの核融合設備を収容する専用施設の設計・施工契約を締結した。

2023年2月、核融合プログラムを実行する機関として、英国インダストリアル・フュージョン・ソリューションズ(UKIFS)の設立を発表した。球状トカマク型核融合炉による発電施設(STEP:The Spherical Tokamak for Energy Production)を、2040年までにウェストバートンで建設する。

中国

2018年12月、中国科学院合肥物質科学研究院(CASHIPS)は、2006年に運用開始した完全超電導のトカマク型核融合実験炉EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)で、コアプラズマ部で1億℃の電子温度を達成したと発表した。

プラズマ密度は電子サイクロトロン共鳴、イオンサイクロトロン共鳴、中性粒子ビームイオンなど4種類の加熱装置を組み合わせ、総加熱出力は1万kWを超え、発生したエネルギーは300kJであった。

ITERと同様の高周波加熱方式や水冷タングステンダイバーターを使用し、良好な粒子排気と排熱、定常状態のHモード(High Confinement mode:閉じ込めの良好なモード)を実現した。

2021年6月、中国科学院等離子体物理研究所(ASIPP)は、EASTが1.2億℃の高温プラズマを101秒間、1.6億℃のプラズマを20秒間維持することに成功した。

2020年にも1億℃のプラズマを20秒間維持したが、その後、真空システム、レーザー散乱システム、マイクロ波システムなどのアップグレード作業が実施された結果である。

2021年12月、ASIPPはEASTが約1.6億℃という高温プラズマを1,056秒間維持することに成功したと発表した。

2023年4月、ASIPPはEASTで外部制御によるプラズマ定常状態の運転を確保する必要がない新しい高エネルギー制御モデルを発見し、高出力で安定した403秒のプラズマ運転を実現したことを発表。この先進的なモデルは、長時間の高性能プラズマ運転を保証することができるとした。

2025年1月、中国が南西部の綿陽市に大型のレーザー核融合研究センターを建設中と報じられた。衛星写真を分析した独立系米研究機関CNAは、この施設は、2022年に投入量を上回るエネルギーを得ることに成功した米西部の国立点火施設(NIF)と類似した配置で、NIFと比べて約50%大きいと推定している。

こうした施設により、核融合反応に関する分析や、宇宙に豊富にある水素を使った発電方法を研究できるが、既存兵器の設計の改良や、実験なしでの爆弾の設計が容易になる。

中国は、ITERよりも一回り規模が大きく発電能力を備えた原型炉「CFETR」を2025年までに完成させ、2027年の運転開始をめざしている。その後、ITERなどの経験を活かして、2兆円規模の投資をして原型炉の開発を進める計画である。

米国

米国は2030年代に民間主導で原型炉を建設し、2040年代に商業運転を開始する計画である。

2022年12月、ローレンス・リバモア国立研究所は、実験装置である国立点火施設(NIF:National Ignition Facility)を使い、慣性閉じ込め核融合により中心点火方式で投入したエネルギー量は2.05MJで、瞬間的に3.15MJの正味のエネルギー利得(Net energy gain)を達成した。

重水素と三重水素をhohlraumカプセル金属筒(長さ9.6mmのAuTa合金製)に入れ、192本の高出力レーザーにより2.05MJの紫外線レーザーパルス(ピーク出力:500TW、継続時間:約4ns)を間接照射した。ただし、レーザー発生に300MJの電力を要し、実用化には効率の大幅改善が必要である。

2023年7月、ローレンス・リバモア国立研究所は、核融合発電の実験に再び成功し、投入した分を上回るエネルギーを取り出すことに成功した。今回は点火に投入したエネルギー量は2.05MJで、得られたエネルギーは3.50MJである。商用プラントにはさらに研究開発が必要で、実用化まで数十年を要する。

一方、2023年の米国核融合産業協会レポートによれば、2.5億ドルの大型投資を実現したTAE Technologiesを始めとして、核融合スタートアップ25社が誕生しており、独自技術による開発を推進している。

韓国

2019年2月、国家核融合研究所 (NFRI:National Fusion Research Institute)が運用する超電導トカマク型核融合実験装置(KSTAR:Korea Superconducting Tokamak Advanced Research)で、超電導トカマク型では世界で初めて1億℃の超高温の達成に成功したと発表。

2020年11月、韓国核融合エネルギー研究院KSTAR研究センターは、KSTARで1億℃のプラズマを20秒間維持することに成功したと発表した。国家核融合研究所は、中性粒子ビーム入射加熱装置(NBI)を追加導入している。

2021年12月、韓国の科学技術情報通信部(MSIT)は、核融合エネルギーに関する基本計画を公表した。国家核融合エネルギー委員会の第16回会議を開催し、第4次基本計画(2022~2026年)の最終版を策定し、2050年代に核融合発電の実証を行うことを最終目標とした長期計画が示された。

2022年9月、KSTARで、プラズマの移動を抑制することで1億℃を超えるプラズマを安定した状態で30秒維持することに成功した。

日本における核融合開発

国内では、トカマク型磁気閉じ込め核融合炉、ヘリカル型磁気閉じ込め核融合炉、大型レーザによる慣性閉じ込め核融合炉(レーザ核融合)の3種類の炉型に関して開発が進められている。

トカマク型磁気閉じ込め核融合実験装置(JT-60SA)

1985年に日本原子力研究所(JAERI)により運用が始まる「JT-60」は、JAERI Tokamakと計画当初のプラズマ体積60m3に由来して命名された。超高温プラズマ(イオン温度:5.2億℃、電子温度:3億℃)、持続時間:28.6秒、核融合エネルギー増倍率などで、当時の世界最高値を達成した。

2007年から「JT-60」の改造が始まり、2020年4月にはITERと原型炉のつなぎと位置付けていた「JT-60SA」が完成し、茨城県那珂市で国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST:National Institutes for Quantum Science and Technology)により運用が開始された。

高さ:約16m、幅:約13m、プラズマ体積はJT-60の約2倍の133m3であり、プラズマ密度や物理学的な諸元はITER並みとし、ITERを補完・支援する実験を行うことを目的としている。

その後、2021年3月に発生したトラブルにより大幅な装置改修が実施され、2023年5月からJT-60SAの統合試験運転を再開した。2023年秋には炉内磁場でプラズマを閉じ込めた状態を実現する「初プラズマ達成」を目指す。JT-60SAでは実際の燃料を使わないため、核融合反応は生じない。

一方、2016年3月、文部科学省が三菱重工業、東芝、日本原子力研究開発機構(JAEA:Japan Atomic Energy Agency)、核融合科学研究所により、発電運転を考慮した原型炉の設計を開始すると発表した。

2026年までに炉心の概略設計を終え、2031年までに建設地を選定し、2035年までにコスト評価を含む全体設計を終える計画。2050年をめどに核融合発電ができる国産の実証炉(原型炉)の運転開始を目指している。

2023年12月、日本政府と欧州連合(EU)は、核融合発電を次世代の脱炭素電源の一つと位置づけ、JT-60SAによる研究成果を核融合炉の設計・建設に活用するため、日欧が連携することを公表した。

JT-60SAは、実験データの共有などでITERを支援するため日欧が共同で建設し、10月には核融合反応を起こすための条件となるプラズマ生成に初めて成功した。核融合炉開発に関しては、米英が11月に協力協定に調印している。

ヘリカル型磁気閉じ込め核融合実験装置(LHD)

大学共同利用機関法人自然科学研究機構の核融合科学研究所(NIFS:National Institute for Fusion Science)は、1997年7月に岐阜県土岐市に大型ヘリカル型核融合実験装置(LHD:Large Helical Device)を設置した。

この日本独自のヘリオトロン磁場配位による超伝導プラズマ閉じ込め実験装置は、長径:3.0m、短径:0.6mのドーナツ形状で、プラズマ体積:30m3である。

2017年3月から始めた重水素を用いた実験で、13兆個/cm3の中心密度のプラズマ中でイオン温度1.2億℃の達成に成功したと発表。再現実験においても、恒常的にプラズマ温度を1.2億℃まで引き上げられることも確認している。

また、ヘリオトロン磁場配位により54分と長時間のプラズマ持続や、核融合に必要な条件の10倍以上となる1200兆個/cm3の中心密度を、300万度という低い温度ではあるが達成している。

ITERなどのトカマク型核融合炉ではプラズマ中に大電流を流し、プラズマ自身も強磁場により自らを拘束する。しかし、安定して電流を維持するのが難しく、プラズマ閉じ込め時間に課題がある。

一方、ヘリカル型核融合炉は真空容器の外側からかける磁場だけでプラズマを拘束するため、原理的にプラズマの長時間保持が可能である。しかし、超電導コイルの形状が複雑で大型化が難しい。

2023年2月、米国TAE Technologiesと共同で、放射線リスクのない核融合を世界で初めて実証した。LHDを使い高温プラズマ中で軽水素(プロチウム、pまたは1H)とホウ素11(11B)を核融合させ、生成した高エネルギーヘリウムを検出することで核融合反応(p-11B反応)を確認した。

軽水素を1500万km/hに加速してホウ素11に衝突させた。燃料の軽水素とホウ素11は放射性物質ではなく、反応で中性子も生成しないため安全性が高い。高エネルギーヘリウムがアルファ線として生成するが、すぐに無害化するためヘリウムガスとして安全に排気できる。

多くの核融合では燃料に重水素と三重水素が使われているが、核融合反応によりヘリウムと中性子が生成される。三重水素(トリチウム)の放射線リスクは低いが、取り扱いに注意が必要であり、中性子も飛距離が長い放射線であり、十分な安全対策が必要である。

2023年8月、核融合炉向けに変形しにくく優れた導体性能を持つ高温超電導大電流導体「STARS(スターズ)」を開発した。高温超電導材を積層して機械的強度や導体特性を高め、1.8万Aの通電と繰返し通電試験で安定稼働を確認し、低温超電導体の約2倍の電流密度80A/mm2を達成した。

STARSは核融合炉の安定稼働と、強い磁場を発生できるため装置の小型化にも有効である。

大型レーザーによる慣性核融合炉(LFS)

大阪大学では1976年に大阪大学レーザー核融合研究センターを発足、2017年にはレーザー科学研究所(Institute of Laser Engineering, Osaka University)と改組し、レーザー核融合科学研究部門において大型レーザー実験装置「激光XII号」を運用している。

激光XII号は、球対称に配置されたレーザービーム12本で燃料球を直接照射するチャンバー室Iと、12本を1本化して一方向から燃料球を直接照射するチャンバー室IIを有し、1億℃を超える高温プラズマの生成や、レーザー爆縮による固体密度の600倍を超える高密度圧縮などの成果をあげている。

高強度レーザーで燃料球を精密に爆縮させて中心部に高温高密度状態を作る中心点火方式では、爆縮が精密さを欠くと核融合反応が起きない。そのため、一度爆縮された燃料球が慣性で静止している極短時間に超高強度・超短パルスレーザーを照射する高速点火方式の検討が進められた。

2018年9月、大阪大学は、広島大学、米国ネバダ大学、レーザー技術総合研究所、自然科学研究機構核融合科学研究所、光産業創成大学院大学と国際共同研究チームを結成し、激光XII号およびLFEXレーザー(ピーク出力:2PW)に強磁場を導入し、磁化高速点火方式の原理を実証した。

高速点火方式はナノ秒短パルスレーザーで爆縮させた直後に、ピコ秒超短パルスレーザーで外から瞬間的に加熱することで点火させるもので、これに1kT(一般的な磁石の1000倍の強さ)という強磁場を印加することでプラズマ加熱の効率化を進め、2000万℃、200億気圧を実現した。

2022年11月、ローレンス・リバモア国立研究所、マサチューセッツ工科大学、英国インペリアル・カレッジ・ロンドン、米国ロチェスター大学及び同大レーザーエネルギー学研究所、大阪大学レーザー科学研究所で構成された共同研究チームは、磁場支援型レーザー核融合の実証に成功した。

ローレンスリバモア国立研究所の国立点火施設(NIF:National Ignition Facility)を使い、レーザー核融合プラズマに外部から強い磁場を印加することで、核融合プラズマの温度が40%上昇し、核融合反応によって発生する中性子の数が3倍上昇することが確認された。

大阪大学レーザー科学研究所とローレンスリバモア国立研究所のレーザー核融合の違い:

■大阪大学レーザー科学研究所は、高速点火方式によるレーザー核融合を採用している。ナノ(10億分の1)秒台の短パルスの複数本のレーザービームを同時照射して燃料球を高密度に圧縮した後、ピコ(1兆分の1)秒台の超短パルスの高強度レーザーを打ち込み核融合反応に点火。

高速点火方式は、ローレンスリバモア国立研究所が採用している中心点火方式に比べて、比較的小出力のレーザーで効率よく核融合反応を起こせる。

■大阪大学レーザー科学研究所では、燃料球に直接レーザーを照射する直接照射方式を採用している。一方、ローレンスリバモア国立研究所では、燃料球をhohlraum(ホーラム)と呼ばれる高Zで作られた金属筒に入れ、そのホーラム内側にレーザーを照射し、燃料球はホーラムから出るX線によって照射される間接照射方式を主に採用している。

レーザー核融合の大きな課題は、核融合反応の持続にある。レーザー照射により燃料が一瞬にして核融合反応を生じてエネルギーを生み出すが、エネルギー発生を持続するには毎秒10回前後、次々に点火を繰り返す必要がある。

2022年12月に始まるローレンスリバモア国立研究所の成果も、核融合反応は1度のレーザー照射によるもので、今後実用化のためには核融合反応を持続的なものにする必要がある。

現在、高繰り返しハイパワーレーザーシステムの開発計画であるジェイ・エポック(J-EPoCH:Japan Establishment for a Power-laser Community Harvest)計画が進行中で、レーザー科学研究所では毎秒100回の高繰り返し動作が可能な次世代パワーレーザーの開発に取り組んでいる。

フュージョンエネルギー・イノベーション戦略

2023年4月、日本初の核融合戦略である「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が策定された。10年先を見据え「次世代エネルギーであるフュージョンエネルギーの実用化に向け、技術的優位性を活かして市場の勝ち筋を掴む フュージョンエネルギーの産業化 」 をビジョンとして掲げた。

何故、今なのか?

国際協力で進めている国際熱核融合実験炉(ITER)計画の大幅な遅れにより、核融合炉開発は1990年代半ばから大きく減速している。そのため、EU、日本、韓国、中国では個別に原型炉(DEMO:DEMOnstration Power Station)の開発に向けて動いている。

一方、2010年代に入り地球温暖化問題への対応から各国でカーボンニュートラル宣言が相次ぎ、欧米では核融合炉開発を目指すベンチャー企業が続々と誕生し、投資活動が活性化している。加えて、ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー危機が、この動きを加速している。

特に、核融合ベンチャー企業の資金調達が順調に進み、Helion Energyは、2024年にも発電運転を始めて商用発電開始は2028年と設定し、Commonwealth Fusion Systems(CFS)は、2025年にも核融合炉を稼働させて2030年代初頭に商用発電を開始する計画を公表している。

日本でも、核融合スタートアップ企業が誕生してはいるが、成長著しい欧米企業と比べると産業化の観点からは全く出遅れた状態にあり、慌てた政府は核融合ベンチャー・スタートアップ企業を国内で増やし、産業化を進めることを目標に戦略を策定した。

出典:Business Insider Japan

核融合戦略とは?

フュージョンエネルギー・イノベーション戦略は①フュージョンインダストリーの育成戦略(産業育成)、②フュージョンテクノロジーの開発戦略(技術開発)、③フュージョンエネルギー・イノベーション戦略の推進体制(プロモーション)の3視点で構成されている。

①核融合の産業育成:2030年代に原型炉「JA-DEMO」の移行判断を念頭に置き、一般社団法人核融合産業協議会を設立して核融合の技術マップ及び産業マップを作成し、2023年度から民間企業が保有する技術シーズと産業ニーズのギャップを埋めるための支援を強化し、民間参入を促進する。

②核融合技術開発:ゲームチェンジャーとなりうる小型化・高度化等の独創的な新興技術の支援策強化、将来の原型炉開発を見据えた研究開発の加速、現在進められているITER計画を通じてコア技術を獲得する。

③核融合のプロモーション:内閣府(科学技術・イノベーション推進事務局)が政府の司令塔となり、原型炉開発に向けて量子科学技術研究開発機構(QST)を中心に、大学・研究機関や民間企業を結集して技術開発を実施する体制、民間企業を育成する体制を構築する。

2022年4月、INPEX(旧国際石油開発帝石ホールディングス)は、国内の京都フュージョニアリング、EX-Fusion、Helical Fusionへ出資を検討すると公表した。海外企業とも資本提携の協議を進め、国内外の新興数社と資本提携し、技術者や研究拠点を提供して開発を支援する。

INPEXの最大株主の経済産業省は、INPEXの出資を通じて国内での核融合発電に関する資金の流れを太くする。早ければ2040年代にも核融合発電ができる国産原型炉の運転開始を目指し、原子力と同じ法律で規制している現行の法体系を核融合用へ見直す検討を行う。

2023年6月、夢のエネルギー「核融合発電」の産業化に向け、43企業・機関からなる任意団体「核融合市場研究会」が始動。本田技術研究所、日立製作所、IHI、日揮、住友化学、三井物産などが参加し、新産業創出に向けた議論を加速し、2023年度内設立の核融合産業協議会に意見を反映させる。

研究会では核融合研究の最新情報や産業界のニーズを集約し、参加企業からフィードバックを受け、技術的に深掘りする。2024年2月末まで開催する見通しである。

2024年5月、核融合発電の実用化に向けた産官学の連携組織「フュージョンエネルギー産業協議会(J-Fusion)」が発足した。核融合発電向けの装置を開発する京都フュージョニアリングや、エクスフュージョンなどのスタートアップ、日揮や大林組、INPEX、関西電力などの大手企業も含めて50社・団体が参加。

技術的なニーズを募って、参加企業が持つノウハウや素材を組み合わせ、国内の核融合発電開発のスピードアップにつなげる。政府には核融合発電の安全規制や技術の標準化を提言する。核融合産業に関わる日本の民間の代表となり、日本の強みである材料技術などを巡り海外企業や政府との連携を担う。

先行している米国の「Fusion Industry Association(FIA)」は、米マサチューセッツ工科大学(MIT)発のスタートアップ、コモンウェルス・フュージョン・システムズなど100社超が参画している。

残念ながら「日本の核融合戦略」といって胸を張れるものではない。今後設定を予定している核融合産業協議会に任せるとした中身の薄いものである。先行する欧米の動きに慌てて策定したためか、従来の延長線での取り組みである。今後の核融合産業協議会の動きに注目したい。

2024年1月、文部科学省は核融合発電の発電能力を実証する原型炉開発について、量子科学技術研究開発機構(QST)を開発主体とする方針を固めた。QSTを中心に大学や企業などが原型炉開発に関わる“オールジャパン”体制を構築し、原型炉の早期実現を目指す。

原型炉開発は4月にも着手する。QSTを中心にしながら、原型炉設計や超電導コイルなど、開発項目ごとに大学や企業を対象に公募して参画を促す。また大学間の連携を促し、核融合発電の開発人材を育成する。QSTの日欧共同の実験炉「JT―60SA」なども活用する方針。

核融合産業に向けた世界動向

世界の核融合産業2023年版報告書

2023年7月、米国の核融合産業協会(FIA:Fusion Industry Association)は、2023年版報告書を発表した。世界での核融合産業への投資金額は、この1年で14億ドル増加し、累計で62億ドル(約8600億円)を超えた。民間投資が約59億ドル、残りが政府など公的機関からの投資である。

民間投資はスタートアップ企業に集中しており、核融合発電の開発の主体は民間に移りつつある。

FIAが把握した中で、大型投資を実現したのは米国TAE Technologies(2.5憶ドル)と中国ENN(2億ドル)の2社で、核融合スタートアップへの小規模投資事例として京都フュージョニアリング(7900万ドル)、Focused Energy(6700万ドル)などの名があげられている。

また、核融合企業として合計43社の名前をあげており、昨年から13社が新たに加わり、3社が廃業(ただし技術移転済み)した。日本のベンチャーは京都フュージョニアリング、Helical Fusion、EX-Fusionの3社の名があげられている。

世界の核融合スタートアップの多くは、それぞれ核融合炉の実現時期を示している。すなわち、43社中25社が2035年までに最初の核融合プラントを開発し、送電網への電力供給を目指している。一方、ITERは2030年以降に5万kWの加熱で50万kWの熱出力を得るのが目標で、発電を計画していない。

ただし、「大半の企業が、核融合の出力効率の達成、プラズマ科学の解決、熱管理に関する技術的な科学と工学の課題がまだ多く残っている」と、技術的な課題があると指摘する。また、燃料のトリチウムの確保を、2030年までの大きな課題としてあげる企業も多い。

海外の核融合戦略

米国

2024年6月、2022年に発表したビジョン「Bold decadal vision for commercial fusion energy」の2周年記念イベントがホワイトハウスで開催され、「フュージョンエネルギー戦略2024」が発表された。

2024年7月、フュージョンエネルギー規制を含む「Advance法」が発効した。

英国

2023年10月、2021年に策定した戦略を更新した「Towards fusion energy 2023」を策定。

2040年までに、原型炉に相当するSTEPを建設するため、実施体制「UKIFS」を設立した。

フランス

2023年9月、連邦教育研究大臣が新たな研究支援プログラムを開始すると発表。

2024年3月、国家戦略「Fusion 2040-Research on the way to a fusion power plant」を策定した。

中国

2019年、核融合の要素開発を獲得するための大規模試験施設群「CRAFT」の建設を開始。

2023年、ITERに先立ってDT運転を行うトカマク型核融合実験炉「BEST」の建設を開始した。

スタートアップ企業の動向

スタートアップの多くは2010年代後半以降に現れた。世界で2014年の10社程度から2021年で約50社に増え、民間投資は年々増加傾向にある。特に、米国の核融合スタートアップは25社と飛びぬけて多く、英国、ドイツ、日本がそれぞれ3社で続いている。

米国TAE Technologies(TAEテクノロジーズ)

1998年にカリフォルニア州で設立されたTAE Technologiesは、2014年にGoogleと提携してプラズマ制御にAI技術を生かし、磁場反転配位(FRC:Field-Reversed Configuration)という独自の磁気制御方式によるプラズマ閉じ込め技術を開発している。

2022年8月末の段階でGoldman Sachs、Google、Chevronなどから、合計12億ドルの資金調達を達成し、2022年に実証炉、2020年代後半の商業運転(出力:350-500MWe)を目指す。既に第5世代の実験装置を開発済みで、2025年頃に第6世代の装置「Copernicus」も稼働する見通しである。

2021年4月、反応後の中性子の発生を抑えるため燃料に陽子とホウ素を使うFRC型プラズマ方式核融合反応で、5000万℃以上の安定したプラズマを生成している。同年9月にはヘリカル型核融合実験炉(LHD)を開発している核融合科学研究所(NIFS)と技術提携し、ホウ素燃料の実証試験を進めている。

FRC型プラズマ方式では、ドーナツ形状の磁力線に閉じ込められたプラズマを2つ発生させ、リニアモーターの原理で高速突させて超高温・超高圧を実現し、核融合反応を起こさせる。従来のトカマク型核融合に比べて、弱い磁場で超高温・超高圧のプラズマを閉じ込めが可能である。

プラズマをリニアモーターの原理で高速衝突させる 出典:日経クロステック

FRC型プラズマ方式の最大の利点は、核融合反応で高速中性子を出さない燃料を使える点である。従来のトカマク型核融合では、高速中性子による炉壁の放射化が大きな課題になっている。この放射化に耐えられる炉壁材料の開発に目途が立たず、定期的な交換が基本となっている。

また、コイルにプラズマを通すことでファラデーの電磁誘導の法則により発電できるとしており、高々50%の蒸気タービンによるエネルギー変換効率を著しく改善できる可能性がある。

2022年7月、第5世代の核融合研究炉「Norman」で7500万℃を超える安定したプラズマ制御が行えたことから、正味のエネルギー利得(Net energy gain)を実証する第6世代研究炉「Copernicus」の建設資金を調達するのに十分な戦略的・組織的投資を確保できたと発表した。

高速中性子を出さない燃料として、一般的な水素イオン(p)と天然に産出するホウ素(11B)を利用する計画(p-11B反応)で、核融合反応で発生するのはヘリウム(He)とアルファ線である。他の放射線に比べて、アルファ線は透過力が弱く、薄い紙一枚で止まるため取り扱いが容易である。

その他、FRC型プラズマ方式は、D-T、D-He3、D-Dなどの核融合反応にも対応が可能である。

2023年2月、TAE Technologiesと日本の核融合科学研究所は、放射線リスクのない核融合を世界で初めて実証した。LHDを使い高温プラズマ中で軽水素(プロチウム、pまたは1H)とホウ素(11B)を核融合させ、生成した高エネルギーヘリウム(アルファ線)を検出して核融合反応を確認した。

2025年頃に稼働する第6世代の装置「Copernicus」に次ぎ、商用化を目指し第7世代の装置「Da Vinci」を2030年代前半に稼働させる計画で、衝突させたプラズマを一定時間安定して維持するため、中性粒子ビーム入射加熱(NBI : Neutral Beam Injection heating) 装置の増強を計画している。

出典:TAE technologies

2024年5月、米国カリフォルニア大学の田島俊樹教授が最高科学責任者(CSO)を務めるTAEテクノロジーズで、核融合発電の実証炉「ダヴィンチ」(仮称)を2030年代に建設する計画を明らかにした。第6世代研究炉「Copernicus」は1〜2年後に完成する。その後5年ほどかけて試験を繰り返し、実証炉を開発する。

カナダGeneral Fusion(ジェネラル・フュージョン)

2002年に設立されたカナダのGeneral Fusionは、磁場閉じ込め型と慣性閉じ込め型の中間となる独自の磁化ターゲット核融合(MTF:Magnetized Target Fusion)技術を用い、2030年代までに2台の商業用核融合発電所(出力:約230MWe)の開設を目指している。

2022年8月末の段階で、カナダの政府系ファンド、投資会社ベゾス・エクスペディションズなどから、合計3.2億ドルの資金調達を達成し、2025年までにパイロット・プラントの MTF装置「LM26」をリッチモンドに建設し、2026年までにNet energy gainの達成を目標としている。

磁化ターゲット核融合(MTF)とは、内部壁が高速回転して液体金属(Pb-16Li)が壁面に均一に広がる球状の液体金属チャンバー、プラズマを生成してチャンバー内部に注入するプラズマインジェクター、プラズマを音響波で圧縮加熱するコンプレッションシステムで構成される。

重水素と三重水素で形成されたコンパクトロイドプラズマを液体金属チャンバーに注入し、多数の圧縮空気ピストンで球状容器に衝撃を与えて中心部に収束する音響圧力波を作り出し、プラズマを圧縮して爆縮状態を作りDーT反応を起こさせる。この爆縮を繰返し行うことで核融合反応を継続させる。

導電性の液体金属でプラズマを包み込むため、プラズマ中の磁場が漏れ出るのを防ぎ、DーT反応で生じた中性子を受けてトリチウムを増殖でき、構造部材への中性子照射を遮蔽できる。また、液体金属は吸収した熱を蒸気タービンへ伝える媒体として循環利用される。

2021年6月、英国原子力公社と共同でオックスフォード近郊のカラム核融合エネルギーセンター内にMTF技術の実証プラントを2022年に建設し、2025年の稼働、2030年代初頭の商用化を発表した。

2021年11月、商業用パイロットプラント計画の一環として、米国テネシー州オークリッジ市に米国拠点を設けると発表。国立研究所、大学、米国政府との協力関係を拡大しつつ、カーボンニュートラルの電源である核融合エネルギーの商用化を目指す。

英国Tokamaku Energy(トカマク・エナジー)

2009年に設立した核融合ベンチャーのTokamaku Energyは、2022年3月に球状トカマク型実験装置「ST40」で民間企業で世界初となるプラズマ温度1億℃を達成したが、プラズマ持続時間は0.02~0.03秒と短時間に終わった。

2027年に、「ST40」に高温超電導(HTS:High-Temperature Superconductivity)コイルを組み合わせたパイロットプラント「ST80-HTS」の運転開始を予定。2033年には原型炉を運転して、2030年代中盤以降の商用化(出力:500 MWe)を目指す。

2023年1月、古河電気工業と高温超電導(HTS)線材を数年にわたり供給する契約を締結した。Tokamaku Energyでは、このHTS線材を用いて24テスラの強磁場を生む高温超電導コイル(HTS)を開発し実験装置の大出力化を進めている。

2022年8月末の段階で、合計1.5億ドルの資金調達を達成し、2023年7月には住友商事と、核融合エネルギーの社会実装に向けた協業契約を締結した。

出典:Tokamaku Energy

米国Helion Energy(ヘリオン・エナジー)

2013年に設立された米国Helion Energyは、2022年8月末の段階で合計5.8億ドルの資金調達を達成し、プロトタイプを6基製造してきた。現在7基目のプロトタイプ「Polaris」を建設中で、2024年に発電能力の実証、2028年までに核融合発電所を稼働し、その後1年間で出力を50MWe以上に高める。

その後、2031年以降に量産商用機「Betelgeuse」(出力:500MWe)を計画している。

2021年6月には、6基目のプロトタイプ「Trenta」で、民間企業として世界で初めて核融合想定の実験炉(DーD反応)で1億℃を達成した。ただし、核融合反応は10分に1度の頻度のパルス発生であり、「Polaris」では、より高頻度での核融合反応の発生を目指す。

2023年5月、米国IT大手のMicrosoft(マイクロソフト)とは、2028年から4万世帯分の電力に相当する50MWの電力購入契約を締結した。売電契約を交わしたことで、開発に失敗すればHelion EnergyはMicrosoftに対してペナルティー(違約金)を支払うことになる。

2023年9月、米国の鉄鋼大手ニューコアは3500万ドルを出資し、出力:50万キkWの核融合発電プラントを2030年にも同社の電炉に導入すると発表した。

ニューコアは、軽水炉型の小型原発「SMR」の活用も模索しており、2023年5月には米国ニュースケール・パワーの小型原発の導入を検討すると発表している。

Helion Energyが進めるのはFRC型プラズマ方式核融合で、TAE Technologiesと同系列の技術である。しかし、中性子を出さないための核融合反応にTAE Technologiesはpー11Bを採用するが、Helion Energyは量産商用機「Betelgeuse」でDー3He反応を計画している。

燃料のヘリウム3(3He)は、プロトタイプ「Trenta」のD-D反応(D+D→T+p+3He+n )で得られることを検証しているが、放射性のトリチウム(T)や中性子が出るため管理・遮蔽が必要となる。

原料を装置両端のFRC生成部でプラズマ化した後、プラズマ加速部で約160万km/hに加速し、中央の反応容器で衝突させて核融合反応を断続的に生じさせる。核融合反応で生じたエネルギーの影響で装置内の磁場が変化し、磁場の変化の割合に比例して誘導起電力が発生する。

ファラデーの電磁誘導の法則に従い、この誘導起電力を取り出すことで、従来の蒸気タービンによる発電に比べて装置のコンパクト化と高効率化が可能と考えられる。

出典:Helion Energy

米国Commonwealth Fusion Systems(CFS)

2018年に設立された米国Commonwealth Fusion Systems(CFS、コモンウェルス・フュージョン・システムズ)は、Massachusetts Institute of Technology(MIT)発のスタートアップで、2025年に核融合炉を稼働させ、2030年代初頭に商用機での発電を開始する計画を公表している。

2022年8月末の段階で合計20億ドルの資金調達を達成し、トカマク型核融合炉に画期的な高温超電導(HTS)コイルを組み合わせ、核融合燃料による実証核融合炉「SPARC」(出力:50~100MWe)を建設中である。2030年代初頭 に核融合発電所 「ARC」(400MWe)の完成を目指す。

Net energy gainを目指す実証核融合炉「SPARC」(出力:50~100MWe)は、ITERの高さ約30mに対して約3mで、炉の体積は約1/40とコンパクトで、経済性に優れている。このコンパクト化は、高温超電導(HTS)コイルにより実現される。

トカマク型核融合炉の発電性能は、炉の体積とプラズマを閉じ込める磁場の強さの4乗に比例する。CFSは、低温超電導(LTS)コイルを使用するITERに対して、HTSコイルを使用する「SPARC」の磁場の強さを2倍程度に強くできれば、ITERに匹敵する発電性能を得られるとしている

2021年9月、CFSは高出力の高温超電導(HTS)コイルでプラズマを閉じ込め実験に成功した。すなわち、従来の低温超電導(LTS)コイルの場合の磁場強度は上限が6Tであったが、高温超電導(HTS)コイルを使うことで磁場強度の上限を20Tに上げることに成功した。

2023年2月、フジクラはCFSにHTSコイル用線材の納入と、将来に向けた生産能力の拡大を発表。

線材の長尺化は、超電導層の成膜技術の進歩による。①フジクラはパルスレーザー堆積(PLD)法、②古河電気工業は2011年に買収した米国SuperPowerの有機金属気相成長(MOCVD)法、③SWCC(旧昭和電線Gr)は化学的プロセスを含む有機酸塩塗布熱分解(MOD)法を実用化している。

MITは2018年にCFSを設立し、SPARC用トロイダル(TF)コイルの試作を開始。HTS線材は約17km長の線材でサブコイルを16個製造し、それらを組み合わせてTFコイルとした。温度20K、磁場強度20テスラの環境下で、40.47kAの大電流を流して超電導状態の維持を確認した。

また、CFSのブランケットは、FLiBe†(フリーべ)と呼ばれるフッ素系溶融塩(Li2BeF4:フッ化リチウム(LiF)とフッ化ベリリウム(BeF2)の混合物)中に真空容器を丸ごと浸す方式である。

核融合のエネルギーほぼ全てをFLiBeが受け止め、それを循環させて熱を取り出すことで、ブランケットには高速中性子が届かないため、定期交換の必要はない。

真空容器は、高速中性子を受ける部位を放射化されにくいタングステン(W)または炭化ケイ素(SiC)の2重構造とし、その隙間を溶融鉛(Pb)で冷却する。Pbは高速中性子が当たると、低速の複数の中性子を放出するため、トリチウム生成のための中性子増倍材として作用する。

ダイバーターは炉内の不純物を回収して、未反応のトリチウムを取り出して燃料として再利用する。プラズマに直接さらされるため定期交換は免れないが、3Dプリンターでの製作を進めている。

出典:Commonwealth Fusion Systems

2024年12月、CFSは、「世界初」となる商用の核融合発電所(出力:400MW)を米国バージニア州リッチモンド近郊に建設すると発表した。2018年の創業以来20億ドル超の資金を調達しており、2026年にはプラズマ生成、2030年代初めまでに発電を開始する。

英国First Lght Fusion(ファースト・ライト・フュージョン)

2011年に設立された核融合スタートアップのFirst Light Fusionは、オックスフォード大学の核融合スピンアウトで、英国原子力庁(UKAEA)の支援を受け、発射体を燃料に高速で衝突させるシンプルな慣性閉じ込め核融合炉の開発を進めている。

重水素燃料により電磁ランチャー「Machine 3」と2段式超高速ガス銃「Machine BFG」による原理実証を行い、現在は後継機「Machine 4」の設計を進めている。2032年にパイロット・プラントを稼働させ、その後、商用機(出力:60MWe以上)を計画している。

2022年4月、英国原子力庁(UKAEA)は、First Light Fusionが核融合を達成したことを確認したと発表。「Machine BFG」を使い、重水素燃料を入れた発射体を6.5km/sで特殊なターゲットに向けて発射し、燃料を70km/s以上で爆縮させ、10TPaの圧力に圧縮されてD-D反応を生じた。

今後、衝撃圧力を20倍以上に高め、爆縮を30sごとに繰返して核融合反応を持続させる計画。

2023年1月、UKAEAとFirst Light Fusionは、オックスフォードシャーのUKAEAのカルハム・キャンパスに、Net energy gain実証機「Machine 4」を収容する新たな専用施設の設計・建設に関する契約を締結した。投入したエネルギーを上回るエネルギー出力を得ることが期待される。

「Machine 4」は原理実証機で発電はしないが、将来の慣性閉じ込め核融合エネルギー発電に必要な技術開発に使用される。建設は2024年に開始、2027年に運用が始まる予定である。

出典:First Light Fusion

京都フュージョニアリング

2019年に設立された京都フュージョニアリングは、京都大学発の日本初となる核融合ベンチャーで自社で核融合炉そのものの建設を担うのではなく、核融合炉に不可欠な消耗の激しい部品の開発・生産、コンサルティングに特化した企業として注目されている。

炉内部で中性子と反応して熱エネルギーを取り出すブランケット、マイクロ波でプラズマを加熱するジャイロトロン、プラズマ反応で生成される不純物を排気して未反応のトリチウムを取り出す機能を持つダイバータなど、消耗が大きく2~3年で交換が必要な部品を対象としている。

2020年代末を目指して、ユーザーと核融合設備の検討ができる試験プラントの UNITY-1 (UNique Integrated Testing facilitY for fusion 、サーマル/パワーサイクル)、UNITY-2(核融合燃料サイクルのためのUNITY統合試験施設)を設置する計画を公表している。

UNITY-1向けには、2023年にはSiCf/SiC(炭化ケイ素複合材料)モジュールモックアップや、SCYLLAトリチウム増殖ブランケットのプロトタイプを設置している。

2021年10月には英国に、2023年2月には米国に現地法人を設立して、スタートアップや関連事業者との接点を増やし、受注活動を活発化している。

2021年11月には、UKAEAへ核融合炉技術を提供する受注契約を締結した。英国オックスフォード近郊カルハムの核融合炉実験施設(MAST:Mega Amp Spherical Tokamak)のアップグレード計画に、2周波数帯のジャイロトロンを納入する。

また、2040年に稼働を目指す商用核融合炉のプロトタイプを建設する計画(STEP)にも、設計段階から参画することが決定している。

2023年3月、UKAEAと核融合開発における連携協定を、カナダ原子力研究所(CNL:Canadian Nuclear Laboratories)と核融合開発のための共同研究契約に向けたMOUを締結した。

2023年5月、政府系ファンドのJICベンチャー・グロース・インベストメンツ、三菱商事や三井物産、関西電力のグループ会社など17社から、105億円の資金の調達を発表した。

2023年11月、京都フュージョニアリングは2月に米国に子会社を設立し、2026年までに米国立核融合施設を運営するジェネラル・アトミクスと核融合反応を起こすジャイロトロン2基の販売契約を締結した。米国の核融合施設で研究されている磁場閉じ込め式の核融合炉で、反応を促す中核となる部品だ。

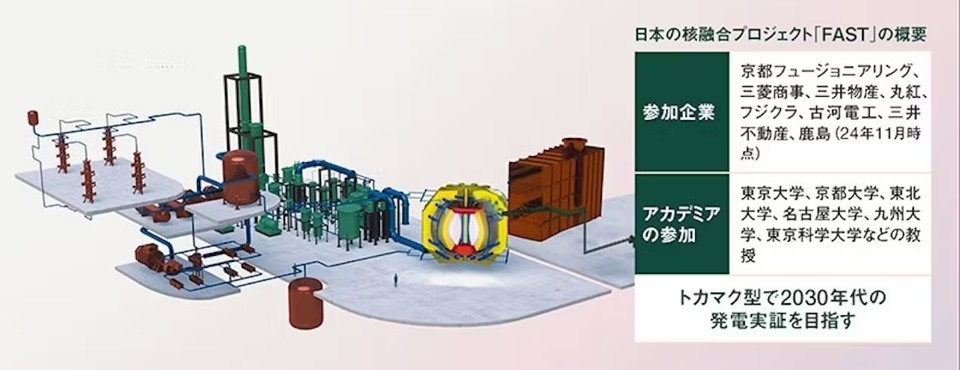

2024年11月、京都フュージョニアリングがプロジェクトリーダーのフュージョンエネルギー発電実証プロジェクト「FAST (Fusion by Advanced Superconduting Tokamak) 」の始動を公表。

FASTは高温超電導(HTS)コイルを使った低アスペクト比トカマク装置で、2030年代のフュージョンエネルギーでの発電実証を目指すもので、国内外の研究者や、国内産業パートナー、国際連携パートナーと共同で推進する。トリチウムを生成・利用する燃料サイクルを実証し、持続的に運転できることを実証する。

EX-Fusion(エクスフュージョン)

2021年に設立されたEX-Fusionは、大阪大学発の核融合スタートアップで、レーザー核融合の商用炉開発を目指している。2029年に商用炉の技術実証を完了し、2035年に原型炉(200MWe)、2045年に大規模商用炉( 1.4GWe)を建設する計画を掲げている。

レーザー核融合では高出力レーザーを短時間に繰り返し照射し、断続的に核融合反応を起こす必要がある。1秒間に約10回の核融合反応を目指して技術実証のため世界初の実証炉を大阪に建設し、2030年代の商用炉開発に向けて技術の蓄積を進める。

2023年7月、ベンチャーキャピタル(VC)など11社を引受先とする第三者割当増資で18億円を調達した。増資は大手VCのANRI、ニッセイ・キャピタル、デライト・ベンチャーズ、三井住友海上キャピタルなどが引き受け、事業会社のニコンも加わった。今回の資金調達で実証炉の開発を加速する。

2024年4月、浜松イノベーションキューブの研究開発拠点を公開した。核融合燃料を模した直径1mmの鉄球を自由落下させ、高速追尾してレーザー照射(出力:1W、パルス:10回/秒、1h連続)の実験を夏にも始める。

将来的にはハイパワーレーザー(出力:10kW以上)を使い、実際に核融合を起こして2030年代にはDT燃料による核融合の実証、2035年頃に核融合反応で発生する中性子を「ブランケット」と呼ばれる設備で回収して発電する試験を開始する。

レーザー核融合は燃料球へのレーザー照射数を秒単位で調整することで、発電量の調整が可能であり、太陽光や風力など変動性再生可能エネルギーと組み合わせた電源としての期待も大きい。

米国核融合産業協会の報告書(2022年7月)によると、世界で核融合関連の企業は30社を超え、資金調達額は計48億ドルに上る。このうちレーザー核融合に取り組むのは世界で6社程度とみられる。

Helical Fusion(ヘリカルフュージョン)

2021年に設立されたHelical Fusionは、核融合科学研究所発のスタートアップであり、ヘリカル型磁場閉じ込め核融合炉の開発を進めている。核融合炉に必要な部材や要素技術の実証を進め、2027年に実験炉、2034年に原型炉(出力:50~100MWe)を建設・運転する計画を掲げ、2025年にも建設候補地決める。

これまで核融合科学研究所が実証してきたプラズマ技術などを応用して、核融合炉を構成する機器を開発する。プラズマ中の不純物を排気するダイバーターや、プラズマを閉じ込めるための超電導マグネット、中性子を受け止めて熱を回収するブランケットの開発で強みを持つ。

ダイバーターやブランケットには液体金属を循環させることで効率的に熱回収でき、メンテナンスの頻度を下げられる。また、高温超電導大電流導体「STARS(スターズ)」を開発し、超電導マグネットのコンパクト化を進めている。2023年4月には、約8億円の資金調達を実現している。

2025年3月、 三井金属はヘリカルフュージョンと共同開発契約を締結した。三井金属の材料開発技術の知見を得て、核融合反応から電気を作るためにエネルギーを取り出す役割を担うブランケットの開発を加速する。2023年、三井金属は同社のコーポレートベンチャーキャピタルを通じヘリカルフュージョンに出資している。

ヘリカルフュージョンは、2040年以降の商業炉開発をめざしている。

LINEAイノベーション(リニアイノベーション)

2023年12月、国内大手ベンチャーキャピタルのANRIから約1億円の資金調達を完了し、本大学と筑波大学の教授が、核融合スタートアップのLINEAイノベーション(リニアイノベーション)を設立した。

軽水素とホウ素からなる「プロトンボロン燃料」を使い、プラズマ閉じ込め方式で中性子が発生しない小型核融合炉の実現をめざす。核融合で生み出したエネルギーを直接電力に変換する方式で、2030年代前半にも発電実証を終える目標を立てている。

米国ブルー・レーザー・フュージョン(BLF)

2024年3月、ソフトバンクと伊藤忠商事が核融合発電の米新興企業、ブルー・レーザー・フュージョン(BLF)に出資した。2022年11月に創業したBLFは、青色LEDでノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏がCEOを務め、独自のレーザーを用いて安定した発電を可能にし、2030年をめどに商用化をめざしている。

多くの核融合ベンチャーの中で、トカマク型磁気閉じ込め核融合炉をベースに高温超電導(HTS)コイルを採用する米国Commonwealth Fusion Systemsと英国Tokamaku Energy、FRC型プラズマ方式核融合炉を目指す米国のTAE TechnologiesとHelion Energyが、資金調達面と技術開発面から一歩先んじている。

夢のエネルギー核融合の実現は?

気候変動の深刻化で世界的にカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量の実質ゼロ)の重要性が高まる中で、ロシアのウクライナ侵攻を発端とした世界的なエネルギー危機を背景として、膨大なエネルギーを生み出す核融合発電への期待が急速に膨らんでいる。

関連産業の創出により経済成長にも貢献するとして、2023年4月には日本初の核融合戦略が公表された。しかし、夢のエネルギー核融合については以前にも話題になったことがある。過去を振り返ってみると、何かが見えてくるかもしれない。

常温核融合(コールドフュージョン)

1989年3月、英国サザンプトン大学のFleischmannと米国ユタ大学のPonsらは、「パラジウムを陰極として重水電解質溶液中で長時間電解することで、D-D核融合反応によると思われる過剰の発熱を検出した」と発表した。「常温核融合」の可能性を示したことで、世界的に大きな注目が集まった。

その後、様々な研究機関において電解法(湿式法)による追試実験が行われ、重水素ガスを圧入する乾式法でもこの反応が起こり得る可能性が指摘された。しかし、いずれもデータも再現性が確認されず、多くの研究機関で研究が打ち切られた。

1989年末までに米欧の主要研究機関が常温核融合に否定的な見解を発表い、日本でも経済産業省が立ち上げた検証プロジェクトの報告書で、1993年に「過剰熱を実証できない」との見解を示した。

凝縮集系核反応による核融合

常温核融合は再現性が確認されず、多くの研究機関で研究が打ち切られた。しかし、一部の研究者により地道な研究が進められて徐々に再現性が高まり、2010年頃からは米国、イタリア、イスラエルなどに、エネルギー利用を目的としたベンチャー企業が誕生した。

日本では「凝縮集系核反応」、米国では「低エネルギー核反応」と呼び、再評価の動きがある。

凝集系核科学とは、金属内のように原子や電子が多数集積した状態で元素変換が生じる現象の研究分野である。国内では内閣府による革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)で、東北大学と三菱重工業が「核変換による高レベル放射線廃棄物の大幅な低減・資源化」の研究が進められた。

2015年4月、東北大学電子光理学研究センターに「凝縮系核反応共同研究部門」が新設された。凝縮系核反応の応用は、発生した熱をエネルギー源に活用する方向と、核変換により放射性廃棄物の無害化や希少元素の生成を目指す方向がある。

東北大学と2012年設立のベンチャー企業クリーンプラネットは、重水素ガスを圧入する乾式法による過剰熱発生で100%の再現性を確認し、現在は反応の高効率と低コスト化を目指している。

2015年11月、米国特許庁は凝縮系核反応に関する米国研究者からの特許申請「重水素とナノサイズの金属の加圧による過剰エンタルピー」を受理し、初めて特許として成立させた。これまでは、現在の物理学で理論的に説明できない現象に関しては特許は認められなかった。

2016年5月、米国議会は、凝縮系核反応が実用化した場合に革命的なエネルギー生産と蓄エネルギーの技術になり、日本とイタリアが主導、ロシア、中国、イスラエル、インドが開発資源を投入しつつある現状認識から、凝縮系核反応を国家安全保障の観点から評価するよう国防省に要請した。

2022年9月、クリーンプラネットとボイラ設備大手の三浦工業が量子水素エネルギーを利用した産業用ボイラーの共同開発契約を締結した。量子水素エネルギーとは、水素原子が融合する際に放出される熱を利用する技術で、2022年にはプロトタイプを製作し、2023年の製品化を目指す。

工場の乾燥工程などで使う高温蒸気を発生させるボイラを想定して製品化を進め、200℃前後の工場排熱を使い、核融合反応により500℃程度に高めるなどの運用を想定している。

磁気ミラー型核融合炉

2014年10月、米国Lockheed Martin(ロッキード・マーチン)が独自の核融合炉技術の特許公開と、核融合発電を10年以内に実現すると発表し注目を集めた。開発したのは磁気ミラー型磁気閉じ込め核融合炉で、5年以内にプロトタイプを試作、10年以内に核融合炉を生産できる見通しを示した。

核融合炉は9~18組の超電導コイルなどで構成され、内部コイルは炉内部にプラズマを閉じ込める磁束密度の勾配を形成し、ミラーコイルはプラズマ粒子が外部に漏れ出るのを防ぐ。想定する核融合炉は長さ10m、直径7mと小型で、内部に重水素ガスを注入後、電磁波を利用して加熱する。

磁気ミラー型はプラズマ粒子が逃げやすい問題があり、かってトカマク型に取って代わられた経緯がある。ロッキード・マーチンはプラズマ粒子の損失をミラーコイルなどの新設計で解決した。その結果、トカマク型の1/10の小型化を可能とした。ただし、学術論文などは発表されていない。

出典:Lockheed Martin

夢のエネルギー核融合の実現

石油ショック後に、常温核融合(コールドフュージョン)の話題が世界を駆け巡った。リーマンショック後には、名前を変えて凝縮集系核反応による核融合が再燃を始め、加えて米国ロッキード・マーチンが磁気ミラー型核融合を2024年までに実現すると発表した。

現在は、新型コロナ禍とロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー危機を背景に、新たな核融合ブームが始まっている。経済不況に陥ると、人々は夢のエネルギー核融合の実現を待ち望むようである。

欧米を中心に世界が核融合の実現に向けて加速する中で、日本が得意とする部品サプライチェーンや材料メーカーなど、周辺領域の企業の動きも活性化を始めている。夢のエネルギー核融合は国内産業活性化にためには、極めて有効である。

ITERでは、プラズマを閉じ込める超電導コイルを東芝エネルギーシステムズや三菱重工業が、加熱装置は日立製作所やキヤノン電子管デバイスなどが製造した。また、フジクラや古河電気工業は超電導コイルの材料である高温超電導(HTS)線材を、核融合スタートアップに供給する。

夢のエネルギー核融合の実現には、10年、20年先を見据えた研究開発が必須である。水素社会の実現と同様に、まだまだ長期間にわたる地道な努力と投資が必要なのである。今回を一過性の核融合ブームとしないためには、核融合のコア技術の多用途展開を図る必要がある。