2021年10月に策定された第6次エネルギー基本計画で示された2030年を目標とした発電電力量構成比には、まだまだ道は遠い。特に、原子力発電の再稼働は順調に進んでいないとの報道もある。本当か?2011年の東日本大震災以降の国内原子力発電の再稼働状況について観てみてみよう。

3.原子力発電の再稼働は本当に遅れているのか?

3.1 原子力規制委員会の設置

福島第一原発事故の反省から、「原子力規制委員会設置法」の公布に伴い、2012年9月に国家行政組織法3条2項に基づき、環境省外局に独立性の高い行政委員会として「原子力規制委員会」が新たに発足した。前身の経済産業省の原子力安全・保安院や内閣府の原子力安全委員会と一線を画するためである。

原発の再稼働に向け、原子力規制委員会が安全確保のための新ルールとして2013年7月に導入したのが原子力発電所の「新規制基準」である。これも福島第一原子力発電所事故への反省を踏まえて、大幅に厳しい安全対策を電力会社に義務付けた。政府はこれを”世界一厳しい規制基準”と表現している。

新規制基準の概要:

①自然災害への基準は、具体的に地震の揺れ、津波の高さ、竜巻の風速などについて大幅に強化された。福島第一原発事故の反省を踏まえ、地震・災害大国の日本では当然の措置である。

②原発に重大事故が生じた場合、対応するための緊急拠点や周辺自治体による避難計画の策定、放射性物質の拡散を防ぐ設備の用意などを義務付けた。

③テロ対策施設(特定重大事故等対処施設)を原子炉建屋から離れた場所に新設して制御室や発電機を用意し、テロ攻撃などに備えバックアップ施設として使うことを義務付けた。等

3.2 進む加圧水型原子炉(PWR)の再稼働

2024年12月末の国内原子力発電所は、全原子力発電所33基(PWR:16基、BWR/ABWR:13/4基)のうち、営業運転を再開したのはPWRが12基で、BWRは2基である。ただし、安全対策が完了した原発の再稼働は、いずれも住民による反対の司法リスクを乗り越えて実行された。

原発の型式は、加圧水型原子炉(PWR)、沸騰水型原子炉(BWR)、改良型沸騰水型原子炉(ABWR)で、事故を起こした福島第一原発はBWRである。

【PWRの再稼働の状況】

■最初の再稼働は九州電力川内原子力発電所1, 2号機(PWR、各出力:89万kW)で、それぞれ2015年9月、11月に営業運転を再開した。

再稼働は、規制委員会による安全審査後に、原子炉の改造工事、運転管理規定の認可を得て、使用前の現場検査を受ける。また、審査内容・安全対策を地元自治体に説明して、同意を得る必要がある。

一方、住民の反対で運転差し止めの仮処分申請に対し、2015年4月に鹿児島地方裁判所で棄却、2016年4月に福岡高等裁判所宮崎支部が「原発の新規制基準は不合理とはいえない」と住民側の抗告を棄却した。

■関西電力高浜原子力発電所3, 4号機(PWR、各出力:87万kW)の再稼働でも、住民の反対で運転差し止めの仮処分申請が出され、大津地方裁判所で運転停止が判決された。その後、即時抗告により大阪高等裁判所が再稼働を容認し、それぞれ2016年2月、2017年6月に営業運転を再開した。

■関西電力大飯原子力発電所3, 4号機(PWR、各出力:118万kW)の再稼働では、周辺住民の運転差し止め仮処分申請を福井地方裁判所が認めたが、控訴審の判決で名古屋高等裁判所が規制委員会の新規制基準を追認した。3, 4号機は、それぞれ2018年4月、6月に営業運転を再開した。

■四国電力伊方原子力発電所3号機(PWR、出力:89万kW)は、2016年9月に営業運転を再開した。2017年と2020年に広島高等裁判所が「地震や阿蘇山噴火のリスク」を指摘し運転差し止め仮処分を決定したが、その後に取り消された。

2023年3月、広島高等裁判所は、広島県・愛媛県の住民による運転差し止め仮処分申請を却下した広島地方裁判所の判決を支持し、住民側の即時抗告を棄却した。

■九州電力玄海原子力発電所3, 4号機(PWR、各出力:118万kW)は、地元同意をクリアして、それぞれ2018年5月、2018年7年に営業運転を再開した。

2021年3月、市民団体による運転差し止め仮処分申請を佐賀地方裁判所が棄却したが、現在、福岡高等裁判所で控訴審が進められている。

■関西電力美浜原子力発電所3号機(PWR、出力:82.6万kW)は運転開始から40年超の老朽原発であるが、2021年7年に営業運転を再開した。

福井県・京都府・滋賀県の住民らが運転差し止め仮処分申請を出したが、大阪地方裁判所が棄却し、2024年3月、大阪高等裁判所が住民側の即時抗告を棄却した。「40年以上経過していることで、新規制基準以上に安全性を厳格に判断しなければならない事情はない」との判決である。

■関西電力高浜原子力発電所1, 2号機(PWR、各出力:82.6万kW)は運転開始から40年超の老朽原発であるが、それぞれ2023年8月、2023年10月に営業運転を再開した。

美浜原子力発電所3号機と高浜原子力発電所1~4号機について、「老朽化による事故の危険性」を主張する住民たちによる運転差し止め仮処分申請を、2024年3月に福井地方裁判所は棄却した。

3.3 始まった沸騰水型原子炉(BWR)の再稼働

営業運転を再開したPWRの12基に対し、20024年にBWRは2基が再稼働した。ただし、PWRと同様に再稼働はいずれも住民による反対の司法リスクを乗り越えて実行された。

【BWRの再稼働状況】

■中国電力島根原子力発電所2号機(BWR、出力:82万kW)は、2022年6月に地元の同意を得て、2024年5月に特定重大事故等対処施設を含む安全対策工事を完了し、2025年1月に営業運転を開始した。

島根原発3号機の増設時調査で確認された宍道断層の安全性評価に問題があるとして住民側が1999年4月に提訴し、2010年5月に松江地方裁判所が請求を棄却し、住民側は控訴した。2024年5月、広島高等裁判所松江支部において運転差止仮処分申立てを却下する決定が出された。

■日本原子力発電の東海第二原子力発電所(BWR、出力:110万kW)は運転開始から40年超の老朽原発であるが、2018年11月に運転延長の認可を受け、2026年12月に安全対策工事を完了する予定である。

しかし、2023年4月、提出資料に記載ミスやデータの取り違えなど計1300カ所以上の誤りが見つかり、規制委員会から安全審査を継続できないとして申請書の再提出が求められ、再稼働の先行きは見通せない。

一方、茨城県など九都県の住民の運転差し止め仮処分申請に、2021年3月、水戸地方裁判所は「重大事故に備えた広域避難計画の不備」を理由に原発の運転差し止めの司法判断を示した。現在は、東京高等裁判所で控訴審が進められている。

■東北電力女川原子力発電所2号機(BWR、出力:82.5万kW)は、2024年6月に安全対策工事を完了し、地元同意を取り付けて、2024年12月に営業運転を再開した。BWR型では、初の再稼働である。

一方、重大事故に備えて自治体が作成した避難計画に不備があるとした周辺住民の運転差し止め仮処分申請を、2023年5月に仙台地方裁判所が棄却し、2024年11月には仙台高等裁判所が控訴を棄却した。

■東京電力柏崎刈羽原子力発電所6, 7号機(ABWR、各出力:135.6万kW)は、安全対策工事を終了し、2024年4月には燃料装荷まで進めたが、地元同意が得られず運転開始時期は見通せない。

柏崎刈羽6,7号機でテロ対策上の重大な不備が相次いで発覚し、規制委員会から運転禁止命令が出された。2023年12月に解除され、安全対策を行った。しかし、2017年に市長は再稼働に同意する条件の一つに、1~7号機が集中立地するリスク低減のため廃炉計画の提出を求めており、懸案となっている。

一方、周辺住民らが1~7基の運転差し止めを求めた訴訟が、新潟地裁で進行中である。原告側が能登半島地震を踏まえた原発事故時の避難の難しさなどを主張に追加するなど、先行きが見通せない。

以上、原子力発電所の再稼働は、規制委員会の審査のもと厳格に進められている。再稼働したPWRの発電電力量は安全対策工事が完了することで、今後の発電電力量の増加が期待できる。

一方、事故を起こした福島第一原発と同型のBWRも、徐々に再稼働が始まった。しかし、原発の再稼働に関しては、能登半島地震を踏まえた原発事故時の避難の難しさなどが新たな争点となっている。

3.3 着実に進められている原発の再稼働

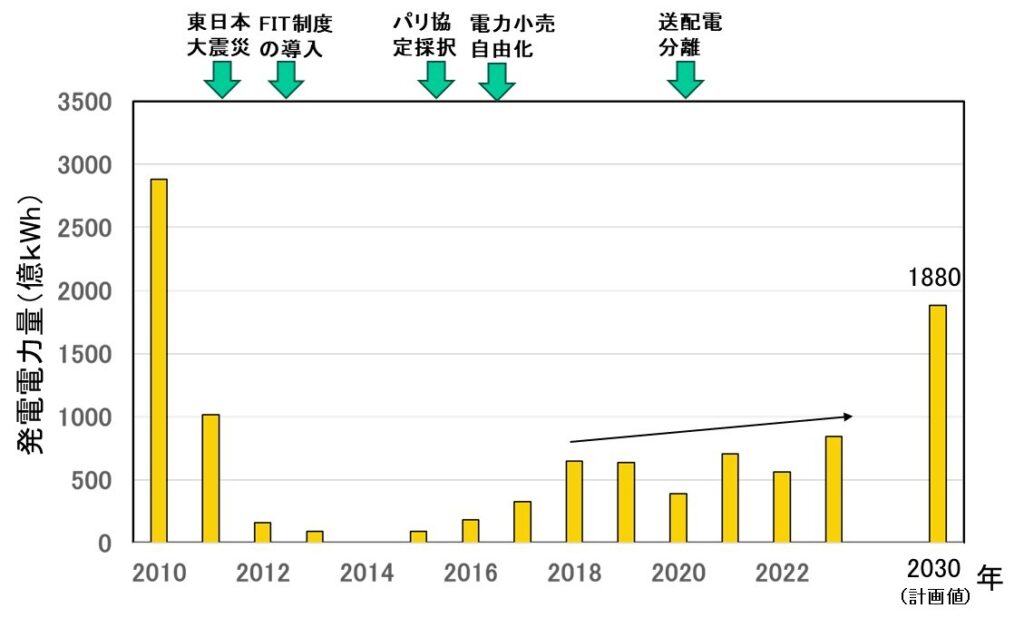

2010年以降に注目して、経済産業省が公表している電源別の発電電力量から、原子力発電による発電電力量のみを切り出した結果を示す。

住民による運転差し止め申請が相次いだが、この司法リスクをクリアすることで、PWRは九州電力、四国電力、関西電力、BWRに関しては東北電力、中国電力が原発を再稼働させている。

しかし、日本原子力産業協会によると、2024年(暦年)の国内原子力発電所の総発電電力量は888億7031万kWhで、平均設備利用率は30.6%に留まっており、発電電力量は低いのが現状。その主な原因は安全対策工事で、テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」の整備で、発電所停止が相次いだことに起因している。

原発の再稼働は遅れてはいない。”厳しい原子力規制委員会の審査”を経て、PWR12基、BWR2基が営業運転を始めた。安全・安心を担保するには厳しい審査の手を抜くことはあってはならない。

福島第一原発事故以前の原発の平均設備利用率は60~80%であり、運転が定常化すれば現在30.6%の利用率は改善され、発電電力量が増加する。2030年に発電電力量の目標(20~22%、第6次エネルギー基本計画)、2040年の目標(20%、第7次エネルギー基本計画)の達成は可能である。

コメント