都市ガスの原料を「石炭➡石油➡天然ガス」と転換させた主原因は、都市ガスの需要増と環境負荷の低減である。しかし、2010年以降には、都市ガスの販売量は微増で推移している。一方、環境負荷の低減に関してはCO2排出量のゼロ化が、「2050年カーボンニュートラル」の宣言により急務となっている。

都市ガスとは

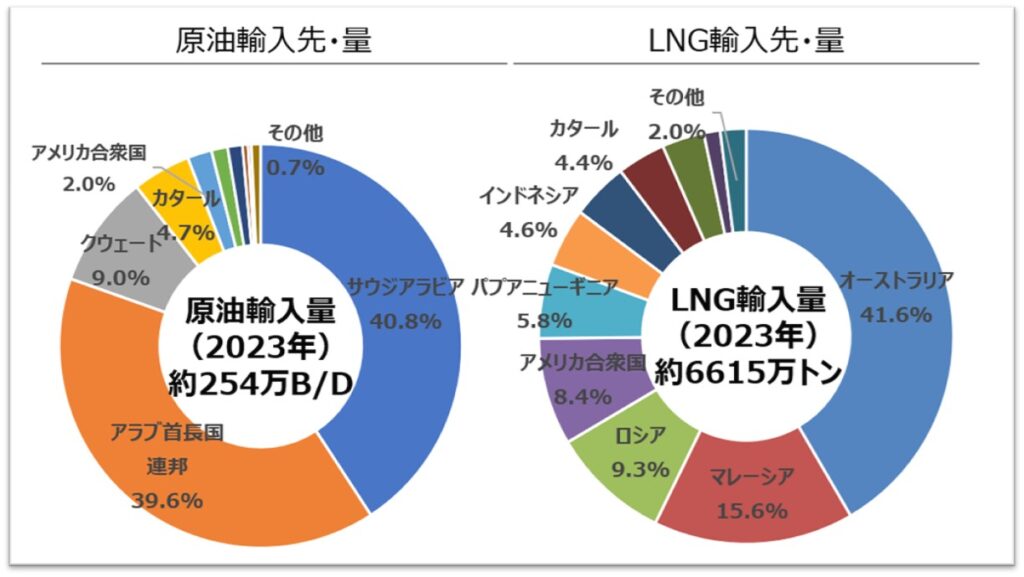

ほぼ全量を輸入に頼る日本

現在、都市ガス(13A)の原料は、海外から輸入する液化天然ガス(LNG)が90%超を占めており、国内のLNG基地において民間の極低温LNGタンクに2週間分程度、約300万トンが備蓄されている。天然ガスはマイナス162℃まで冷すと液化し体積が1/600となるが、経済的に長期保存することは難しい。

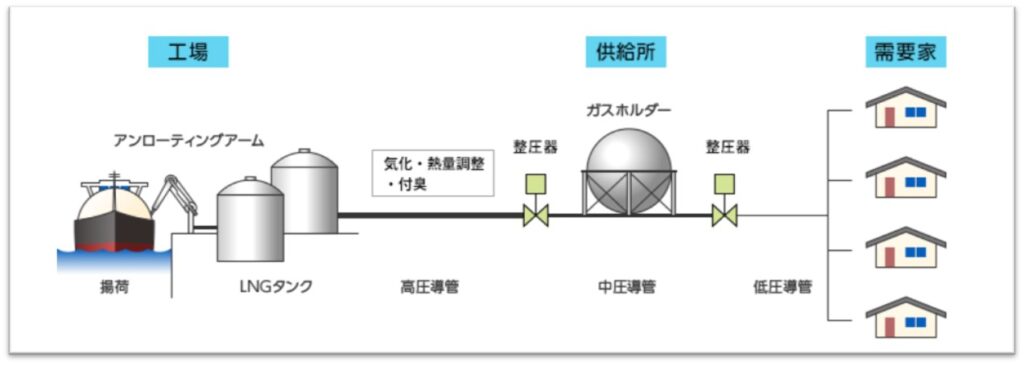

天然ガスは無色・無臭であるが、気化・熱量調整の過程でガス漏れ検知のために”臭い付け”が行われた後、地域の都市ガス供給所に貯蔵され、圧力調整後に需要先に供給される。

日本の原油の輸入比率は約99.7%であり、中東諸国からの輸入が90%超を占めるのに対し、LNGは調達先の多角化が進められている。すなわち、オーストラリアから40%超、マレーシアから15%%超、米国からのシェルガスが8%強で、今後、ロシアからの輸入量の低減が見込まれるため、積み増しが必要となる。

都市ガスの需要量の変遷

興味深いのは、過って都市ガスの需要の主役であった家庭用・商業用のシェアは、2000年代に入ると頭打ちの状況となり、2021年には商業用は9.0%、家庭用24.1%とシェアを大きく落としている点である。これには、「人口減」と「景気の停滞」が大きな影響を及ぼしている。

一方、工業用のシェアは急拡大し、2006年度には50%を上回り、2021年度には59.2%に達した。これは製紙・パルプや鉄鋼・金属などの素材系産業で、石油の代替燃料としてLNG(都市ガス)の利用拡大が進められた結果である。しかし、燃料転換が一巡した2010年代以降、都市ガスの販売量は微増となる。

都市ガスからのCO2排出量

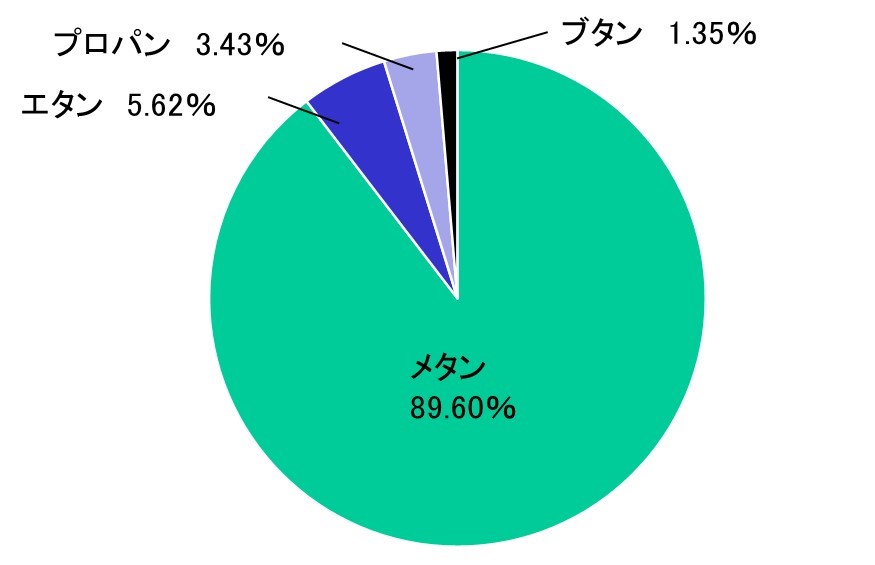

現在、東京ガスが公表している代表的な都市ガス(13A)の成分は、メタン(CH4)、エタン(C2H6)、プロパン(C3H8)、ブタン(C4H10)である。主原料である天然ガスは、石炭や石油に比べてCO2排出量は少ないものの、ガス燃焼時にCO2を排出することに変わりはない。

都市ガスからのCO2排出量は、次式で計算される。この事業者別CO2排出係数は、天然ガスの産地によって異なり、東京ガスや東邦ガスは2.05トンCO2/千m3と公表している。

CO2排出量=都市ガスの使用量×事業者別CO2排出係数・・・・・・・・・・(式1)

日本LPガス協会によれば、CO2排出係数は、プロパンが6.0トンCO2/千㎥、ブタンが8.5トンCO2/千㎥、LPガスが6.6トンCO2/千㎥であり、メタン主体の都市ガスのCO2排出係数は低いことが分かる。しかし、「2050年カーボンニュートラル」を宣言した我が国では、新たな燃料転換が必須課題となる。

コメント